PR

マイホームの購入を本格的に検討している、そこのあなた!

価格が安いローコスト住宅について、次のような疑問や不満を抱えてはいませんか?

当サイトでは、実際にローコスト住宅を建てた方にアンケート調査を行い、6つの実例を用意しました。

それぞれの実例で「トータルでいくらかかったのか」詳しく解説しています。

ローコスト住宅に実際いくらかかるのかを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

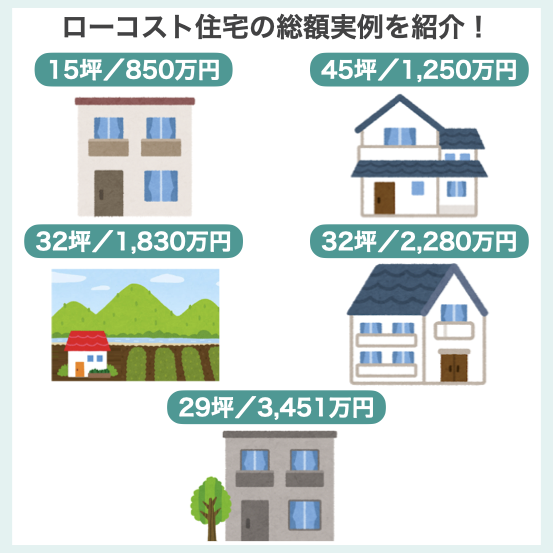

ローコスト住宅に実際いくらかかったのかを知るために、総費用の実例を6つ紹介します。

当サイトが『実際にローコスト住宅を建てた方』を対象に行ったアンケート結果を元にしているので、どこよりもリアルで信頼できる情報となっています!

なお施主様のお名前はアルファベット(仮称)で表記させていただきますので、ご了承ください。

最初に紹介する「実際いくらかかった?」の実例は、総費用850万円のA様邸です。

A様邸のローコスト住宅の基礎情報と、実際にかかった総費用の内訳は、次の通り。

| ハウスメーカー | 地元工務店 |

|---|---|

| 住宅の延べ床面積 | 15坪 |

| 土地の敷地面積 | 225坪 |

| 建築工事費 | 600万円 |

|---|---|

| 設備工事費 | 200万円 |

| 外構工事費 | 50万円 |

| 合計 | 850万円 |

A様邸の実例だと、総費用850万円のうち600万円が建築工事費用に充てられています。注目すべきは、建築工事費(住宅本体を工事するための費用)が600万円と格安であるポイントです。

「600万円でローコスト住宅が建てられるの!?」と驚かれるかもしれませんが、条件によっては確かに可能。A様邸の場合、住宅の延べ床面積が15坪とかなり小さく、狭小住宅であることがわかります。

A様邸は、地元工務店でローコスト住宅を建てたとのことです。もしかするとA様と工務店の経営者が知り合いで、特別価格で建ててもらったのかもしれませんね。

なお、A様は親御様より譲り受けた土地を自己所有されていたため、土地の購入費用も不要だったそうです。また、850万円という超ローコストで建てられたので、住宅ローンは借りずに全額自己資金でまかなったとのこと。

「土地を持っている」「自己資金で支払いを完結できる」この2つのポイントを抑えれば、土地購入費用も住宅ローンの利息も節約できるので、非常に安くマイホームを建てられます。

アザラシ先生

ペンギン生徒

次に紹介するのは、B様邸の実例です。B様邸のローコスト住宅に実際いくらかかったのか、それは、1,250万円です。B様邸の基礎知識と、総費用の内訳は次の通り。

【B様邸の基礎情報】| ハウスメーカー | むさしのおうち(一級建築士事務所) |

|---|---|

| 住宅の延べ床面積 | 45坪 |

| 土地の敷地面積 | 80坪 |

| 建築工事費 | 700万円 |

|---|---|

| 外構工事費 | 100万円 |

| 土地価格 | 450万円 |

| 合計 | 1,250万円 |

B様が1,250万円のローコスト住宅を建てた”むさしのおうち”は、北九州エリアで住宅建築を手がけている、一級建築士事務所です。

建築設計事務所は特に住宅設計に長けた業者ですので、B様はご自身と家族の理想を最大限に叶えるために、この業者でローコスト住宅を建てたんですね。

B様邸のローコスト住宅は、延べ床面積が45坪と、日本の住宅における平均的な広さであることがわかります。狭小住宅でもないのに建築工事費は700万円と格安であり、建築設計事務所の腕が伺える実例です。

「建築設計事務所は高いのでは?」と先入観を持っている方もいらっしゃいますが、実際はそうではありません。確かに設計料が高めになってしまうのは事実。しかし、本当に一から自由設計ができるので、不要な設備を削ることでコストダウンを図れるメリットもあるのです。

もちろん建築設計事務所も、選ぶ事務所によって実際いくらになるのかは違ってきます。そのため、興味のあるハウスメーカーやローコスト住宅と、資料を見比べながらじっくり比較することが大切です。

B様邸の総費用の内訳を見ると、80坪の土地を450万円で購入していますね。この土地の坪単価は5万円になるので、B様はかなりの田舎でローコスト住宅を建てたことがわかります。

埼玉県さいたま市西区の土地の坪単価は47.5万円(参考資料:SUUMO)ですので、都心部でこれほど格安な土地を購入するのはまず難しいでしょう。

アザラシ先生

ペンギン生徒

次に紹介するC様邸は、32坪のローコスト住宅を総費用1,830万円で建てた事例です。C様邸を建築するのに実際いくらかかったのかは、次の表をご覧ください。

【C様邸の基礎情報】| ハウスメーカー | 豊栄建設 |

|---|---|

| 住宅の延べ床面積 | 32坪 |

| 土地の敷地面積 | 110坪 |

| 建築工事費 | 1,230万円 |

|---|---|

| 土地価格 | 450万円 |

| 諸経費等 | 150万円 |

| 合計 | 1,830万円 |

C様がローコスト住宅を建てた”豊栄建設”は、北海道札幌市に拠点を置くハウスメーカーです。豊栄建設は本体価格999万円をベースとして、一人ひとりの要望に応じたオプション料金などをプラスしていく料金システムのハウスメーカー。

C様からは「建築工事費1,230万円」と回答をいただいていますが、この金額の中には外構工事費や水道・電気工事費なども含まれていることでしょう。外構工事と水道・電気工事の費用は合計して100〜200万円程度なので、C様邸の住宅価格は1,000万円程度と判断できます。

C様も先ほどのB様と同様、ローコスト住宅を建てるための土地を非常に安く購入していることがわかります。110坪の広大な土地を450万円で買っているので、都心部にお住いの方はちょっと参考にしづらいかもしれません。

しかし、住宅本体は約1,000万円で建てられているので、「ローコスト住宅で実際いくらかかるのか」という点については参考にしやすいですね。

アザラシ先生

ペンギン生徒

4つ目に紹介する「実際いくら?」の実例は、D様邸です。総費用が2,000万円台のD様邸の詳細は、次の通りです。

【D様邸の基礎情報】| ハウスメーカー | ジョイフルホーム |

|---|---|

| 住宅の延べ床面積 | 32.8坪 |

| 土地の敷地面積 | 74.2坪 |

| 建築工事費 | 1,600万円 |

|---|---|

| 外構工事費 | 71万円 |

| 電気・水道工事費 | 89万円 |

| 印紙税等 | 20万円 |

| 土地価格 | 500万円 |

| 合計 | 2,280万円 |

D様がローコスト住宅を建てたのは、北海道の札幌・旭川エリアを中心に家づくりを行なっているハウスメーカー”ジョイフルホーム”です。土地購入もサポートしているジョイフルホームでは、ローコスト住宅建てる際に土地探しについても相談に乗ってもらえます。

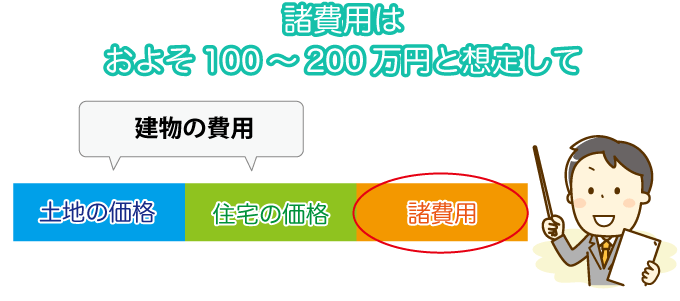

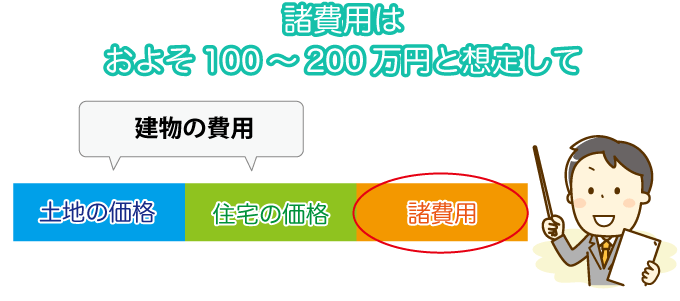

D様邸で実際にかかった総費用の内訳を確認すると、外構工事費と電気・水道工事費、そして印紙税等で合計180万円の費用がかかっていますね。おおよそどのハウスメーカーで建てても、本体価格以外にかかる費用はこれぐらいが相場です。

そのため、「ローコスト住宅は実際いくらかかるのか」を本当にザックリ知りたい方は、住宅の本体価格と土地価格に100〜200万円を足した金額を総費用の目安にしてみてはいかがでしょうか?

D様邸の建築工事費は1,600万円。延べ床面積が32.8坪であることを踏まえると、ローコスト住宅においては”格安ではないが、高くはない価格”だと判断できます。格安クラスのローコスト住宅メーカーだと、条件によってはもう少し安く建てられることもあります。

このことを踏まえると、おそらくD様は「設備やデザインのグレードアップ」を選択されたと判断できます。

ローコスト住宅は標準仕様だとキッチンやお風呂などのグレードが低いですが、オプション料金を払えばグレードアップすることが可能。D様は、こだわるべき部分にこだわって、1,600万円の建築工事費でローコスト住宅を建てられたんでしょう。

>>LIFULL HOME’Sでカタログを一括請求する

>>【PR】スーモカウンターの無料相談を利用する

次に紹介する実例は、E様邸です。E様邸は大手ローコスト住宅メーカーの”タマホーム”で建てられた家なので、たくさんの方が「実際いくら?」と参考にしやすいのではないでしょうか。

【E様邸の基礎情報】| ハウスメーカー | タマホーム |

|---|---|

| 住宅の延べ床面積 | 29坪 |

| 土地の敷地面積 | 50坪 |

| 建築工事費 | 2,900万円 |

|---|---|

| 電気・水道工事費 | 50万円 |

| 印紙税 | 1万円 |

| 土地価格 | 500万円 |

| 合計 | 3,451万円 |

テレビCMでも有名なタマホームは、誰もが知っているローコスト住宅メーカーですよね。「ローコスト住宅に実際いくらかかるんだろう」と調べている方の中にも、タマホームの価格を調べた方は多いのではないでしょうか?

当サイトが過去に行ったアンケートの結果では、タマホームで実際に建てた方のうち7割以上が「1,000万円台で建てられた」と回答しています。タマホームのローコスト住宅が実際いくらかかるのか、詳しく知りたい方は、ぜひ次の記事もお読みください。

ローコスト住宅を検討中のあなた。ローコスト住宅メーカー大手である、「タマホーム」の情報をお探しではありませんか?・・・

E様邸の総費用の内訳を見ると、建築工事費として2,900万円がかかっているのがわかりますね。延べ床面積が29坪であることを踏まえれば、タマホームでこの価格は少し高めです。

おそらくE様は、住宅設備のグレードアップに加えて、間取り設計に独自のカスタマイズを加えたのでしょう。例えば「キッチンを大空間にしたい」「おしゃれな吹き抜けと中庭を作りたい」といった要望が考えられます。

ローコスト住宅では設計プランがある程度決まっている場合があり、仕様を変更するとかなりのオプション料金が必要になることも。E様邸は、オプション料金で住宅の本体価格が高くなった実例だと判断できます。

E様は50坪の土地を500万円で購入されているので、土地の坪単価は10万円ということになります。土地の相場観から判断すると、坪単価10万円の土地もかなり安い方です。

地方で少し大きな都市の、駅から車で30〜60分ほど離れた立地だと、これくらいの坪単価になります。地方で少し大きな都市といっても、仙台や福岡などの中心都市ではありません。

地元の方にとって「あの町に行けば、ある程度の買い物ができるだろう」程度の場所です。おそらくE様は、交通の利便性も土地価格の安さも、両方のバランスを考慮した場所で土地を購入されたんでしょうね。

>>LIFULL HOME’Sでカタログを一括請求する

>>【PR】スーモカウンターの無料相談を利用する

最後に紹介する実例は、30坪の住宅を総費用3,510万円で購入された、F様邸です。F様邸の基本情報と、各項目に実際いくらかかったのかは、次の表でご覧ください。

【F様邸の基礎情報】| ハウスメーカー | オープンハウス・アーキテクト |

|---|---|

| 住宅の延べ床面積 | 30坪 |

| 土地の敷地面積 | 29坪 |

| 建築工事費 | 1,700万円 |

|---|---|

| 外構工事費 | 100万円 |

| 印紙税等 | 10万円 |

| 土地価格 | 1,700万円 |

| 合計 | 3,510万円 |

F様がローコスト住宅を建てられた”オープンハウス・アーキテクト”は、関東圏で最近知名度が上がってきているハウスメーカーです。

ローコストな注文住宅を扱っている他に、分譲住宅や分譲マンションなどのビジネスも手がけているオープンハウス。F様邸の実例では住宅の本体価格が1,700万円と、比較的安い金額で家を建てられていますね。

F様邸の30坪/1,700万円という金額は、ローコスト住宅としては一般的な価格帯。特別安くもなく高くもない水準です。これは、オープンハウス・アーキテクトでは完全な自由設計が導入されていることが理由でしょう。

ある程度規格の決まったプランから選ぶのではなく、一から担当者と作り上げていく完全自由設計なので、格安ではありませんが自由度の高い家づくりが行えます。「マイホームを買うなら、こんな家に住みたい」という具体的な理想像が定まっている方には、完全自由設計のローコスト住宅がおすすめです。

F様は、29坪の土地を1,700万円で購入しています。これを坪単価に計算すると約59万円であり、関東圏のベッドタウンの一般的な土地相場がこれくらいです。このことから、F様邸の実例は関東圏のベッドタウンで建てた実例だと判断できます。

また、関東の他に愛知県の名古屋市でローコスト住宅を建てても、おおよそこれくらいのプランになることでしょう。都心近くで「ローコスト住宅って実際いくらだろう」とお悩みの方は、ぜひF様邸の実例を参考にしてみてくださいね。

>>LIFULL HOME’Sでカタログを一括請求する

>>【PR】スーモカウンターの無料相談を利用する

「ローコスト住宅に実際いくらかかるのか」を知るためには、まず家づくりの際に必要となる細かい費用の知識を学ばなければなりません。家づくりの際に最も重視されるのは「住宅価格」と「土地代」の2つの費用。

しかし、この2つの費用だけを見ていても、実際いくらかかるのかを予測するのは難しいです。ローコスト住宅に限らず、マイホームを建てる際には住宅価格と土地価格の他に、次のような費用が必要となるからです。

これだけ見ると「なんだ、住宅と土地以外に3種類の費用だけ確認しておけばいいのか」と感じるかもしれませんね。しかし、それぞれの費用はさらに細分化して見積書に記載されるので、実際はもっとたくさんの費用について知っておかなければなりません。

見積書の内訳については次の記事で詳しく解説していますので、「ローコスト住宅は実際いくらになるのか」というリアルで正確な予想を立てたい方は、ぜひ以下の記事を熟読してみてください。

住宅価格を抑えてマイホームを手に入れたい方におすすめなのがローコスト住宅です。ローコスト住宅なら一般的な注文住宅よりも安い金額で手に入れられる上・・・

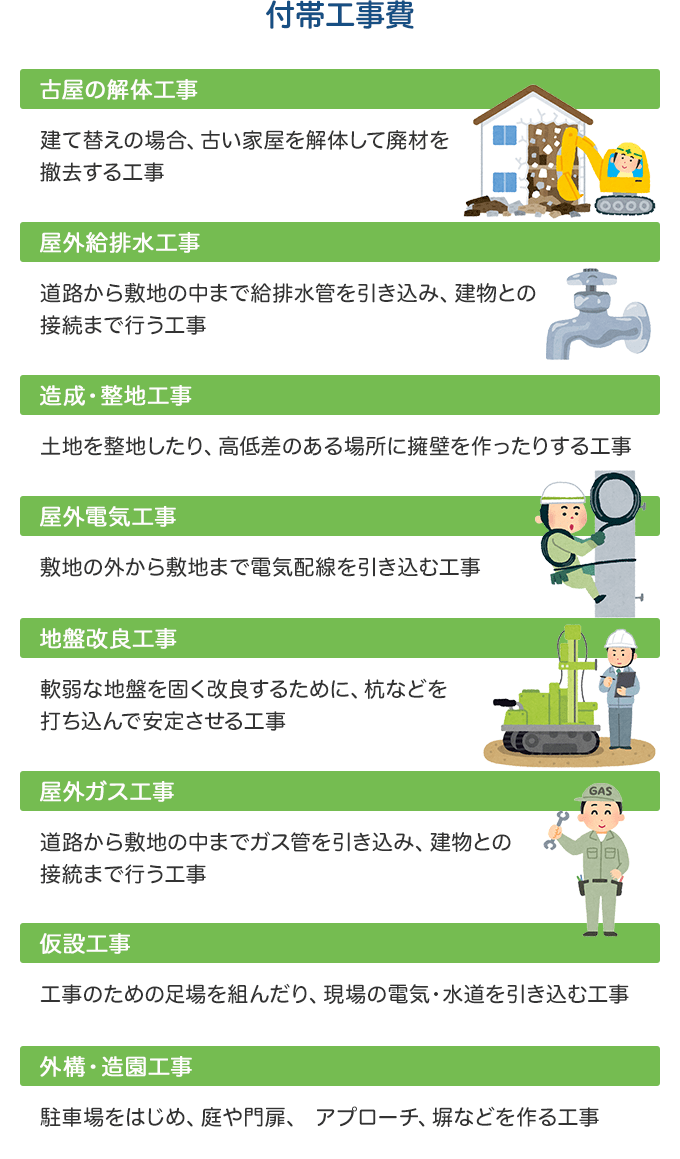

ローコスト住宅メーカーの中には、住宅の本体価格の他に外構工事費用や電気・水道工事費用といった「付帯工事費」をセットにした「コミコミプラン」を提供している場合があります。

一般的な付帯工事費の項目は、下記の図版に記載されている内容です。

ローコスト住宅で実際いくらかかるかを把握するためには、各社のコミコミプランにどんな費用が含まれているのかを確認することが大切です。

なぜなら、コミコミプランの内容は、ローコスト住宅メーカーごとにどこまでの費用を含めるかが違っているからです。

下記3社のコミコミプランを例に、どんな費用が含まれているのかを紹介します。

3社のコミコミプランに含まれる費用の例を紹介しました。

「こっちにはこの項目があるけど、こっちのハウスメーカーには含まれていない…」など、気づいたポイントもあったのではないでしょうか?

チラシやホームページには記載がなくとも、問い合わせてみたら「実はその他費用も含まれていた」というケースがあります。

そのため、ローコスト住宅のコミコミプランに何が含まれるのかを知るためには、実際にメーカーへ問い合わせをしたり、資料請求をしたりするのが大切です。

ローコスト住宅の「実際いくら?」を調べる際に見落としがちなのが、ランニングコストです。

ランニングコストは維持費とも呼ばれ、住宅に住み続けていくためには必要不可欠な費用です。

家のランニングコストには

などがあります。それぞれ見てみましょう。

光熱費とは、ガス代や電気代などのライフラインにかかる費用のことです。

水道代を含めて考える場合と、そうでない場合があります。

水道代を含めて水道光熱費と呼ぶこともあります。

この記事では光熱費に水道代を含めずに解説しています。

メンテナンスコストとは、家の修繕にかかる費用のことです。

家は長期間安全に住み続けるためにはきちんとメンテナンスをしなければいけません。

外壁や屋根、内装、設備などの補修や交換には多額の費用がかかります。

特にローコスト住宅はメンテナンスコストが多くかかると言われています。

その理由として、安価な材料を使っている場合にメンテナンス頻度が多くなってしまうことが考えられます。

家を所有し続けるためには毎年納税をする必要があります。

土地と建物に固定資産税が必ずかかりますし、地域によっては都市計画税もかかります。

新築一戸建ての固定資産税の平均額は年におよそ10~12万円ほどです。

ほとんどの人が家を建てる際に住宅ローンを利用されると思います。

現在ほとんどの金融機関が、返済期間中の火災保険への加入を住宅ローン利用の条件としています。

ですから住宅ローン利用での家の購入時には必ず火災保険に加入していますが、火災保険は最長で10年、地震保険は最長で5年で満期を迎えてしまいます。

火災保険料と地震保険料もずっとかかるランニングコストの一つです。

家に長く住んでいると、20年後30年後にはリフォームや建て替えの必要な時期がやってくることもあります。

特に品質の良くないローコスト住宅の場合は、老朽化して傷みがひどいと建て替えが必要になるケースがあるかも知れません。

これらの費用も家を維持するために必要なランニングコストです。

以上が家のランニングコストの内容です。

ではなぜ高性能住宅はランニングコストが安いのでしょうか?

ローコスト住宅でよく言われるのが、「維持費などメンテナンスのコストが高い」というものですよね。結論を申し上げると高級なハウスメーカーなら絶対的に維持費が安い、ということはありません。

例えば、高級でメンテナンス頻度が少ない建築材で家を建てる場合、確かにメンテナンスにかかる費用は安くなります。しかし、導入時のコストが数百万円単位で変わってくるので、トータルコストを考えれば「どっこいどっこい」といったところでしょう。

高級なハウスメーカーなら絶対に長持ちする、というものでもないので、ハウスメーカーの特徴や施工品質を十分に見極めて選ぶのが大切です。

なお、当サイトでは「ローコスト住宅のメンテナンス費用に実際いくらかかるのか」をかなり詳細に検証した記事も用意しています。興味のある方は、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。

ローコスト住宅を建てようか悩んでいる人の不安材料のひとつに、「ローコスト住宅のメンテナンス費用は高い」ということがあると思います。・・・

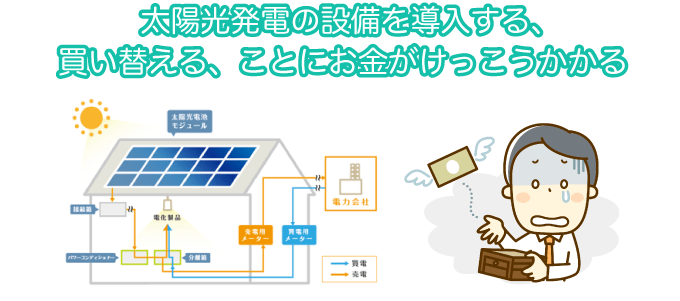

最近は価格の安いローコスト住宅でも、太陽光をオプションで設置するのが非常に簡単になりました。

ハウスメーカーの担当者は「太陽光を設置すると自家発電で電気をまかなえるので、電気代が安くなります!」と営業してくることがあります。確かに太陽光で自家発電をする方が電力会社から電気を買うより安いのは事実。

ただし、トータルコストの面で見れば必ずしもやすくなるとは限らないので注意が必要です。

なぜなら、太陽光パネルや蓄電池を設置するにはかなりの導入コストが必要だから。「導入コストも、将来的には元が取れるのでは?」と考えている方がいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、太陽光パネルや蓄電池は数十年で寿命を迎えてしまうので、そうなったら新しい太陽光パネルと蓄電池に買い換えなければなりません。つまり、初期投資をすればあとは自家発電で電気が使い放題、ということには決してならないんです。

太陽光発電とランニングコストについては、実際の設置条件などによって大きく変わってきます。そのため、じっくりと検討してから決めることが大切です。

「価格が安いローコスト住宅に興味があるけど、品質や安全性がちょっと不安…」と感じていませんか?そんなあなたには、「ローコスト住宅の品質」や「安全性」をテーマに取り上げた、次の2つの記事がおすすめです。

今人気のローコスト住宅。ローコスト住宅を扱う会社が増えて、そのデザインや標準仕様が良くなってきているので、今がローコスト住宅を買うのに良いタイミングかもしれません。

この記事は、地震に強いローコスト住宅メーカーを10社ピックアップ!それぞれの特徴や地震対策の内容を徹底解説します。

ぜひ熟読して、ローコスト住宅の品質や安全性についても勉強してみてくださいね。

今回の記事では、「ローコスト住宅には実際いくらの費用がかかるのか」をテーマに、6つの実例を紹介しました。それぞれの実例では、ローコスト住宅で実際にかかる総費用や内訳について、ケースごとに知ることができましたね。

またローコスト住宅に実際いくらかかるのかを確認する際は、マイホームの購入費用だけではなく、家を建ててからのランニングコストにも注意する必要があります。今回の記事でまとめた情報をもとに、ご自身にぴったりのマイホーム計画を考えてみてくださいね。

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど、難しい家づくり。

ただし、それは前のお話。今はインターネットが普及し、ハウスメーカーや工務店の口コミや住み心地が分かるようになりました。

家づくりで失敗しないために、間取りやデザイン、資金計画などを相談する「ハウスメーカー選び」が最も重要です。

ハウスメーカー選びの段階で情報収集を怠ると、

「こんなはずじゃなかった!」「別のハウスメーカーと契約するべきだった」と後悔する可能性が高くなります。

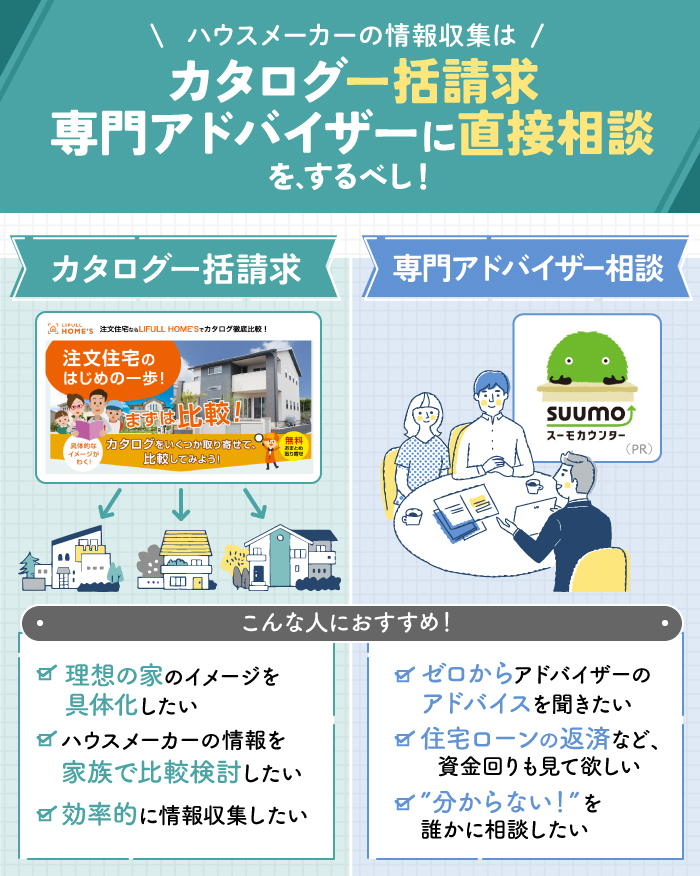

そんな悩みを抱えている方に向けて、おすすめの無料サービスを紹介します。

>>カタログ一括請求の詳細を読む

>>無料相談サービスの詳細を読む

不動産のいろは編集部は、家を建てたい方に「カタログ一括請求」と「無料相談サービス」の利用をおすすめします!

それぞれのサービスの特徴を見てみましょう。

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

「何も分からないから、家づくりの相談を誰かにしたい!」

「ハウスメーカー選びに失敗したくない!」

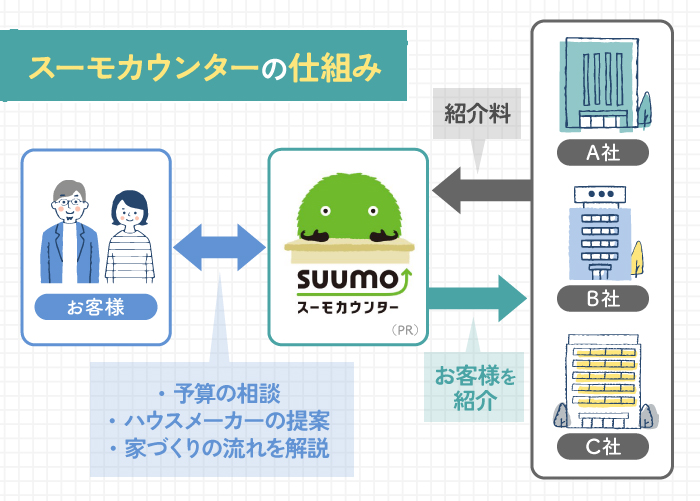

家づくりの初心者におすすめなのが、無料相談サービスの「スーモカウンター」です。

スーモカウンターは完全無料で専門アドバイザーに相談できますよ。

スーモカウンターは、ハウスメーカーから紹介料(広告費や販売促進費)を支払われています。

この紹介料で運営しているので、お客様は完全無料で利用できるんです。

ハウスメーカーからの営業は一切ありませんし、ご縁がなかった会社へのお断り代行も実施しているので、安心して利用できるサービスといえます。

家づくりの流れから資金計画まで相談できるから安心