PR

「そろそろ夢の一戸建てを建てたい!」

「でも十分な資金を準備できないから、なるべく料金を抑えたい・・・」

いざ新築の計画を立てはじめると、最初に直面するのが資金の問題ですよね。

料金を抑えたい方には、「ローコスト住宅」がおすすめです。

興味はあるけど家って安く建てても大丈夫?強度や住み心地は?と、不安にもなります。

この記事では、ローコスト住宅のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

ペンギン生徒

アザラシ先生

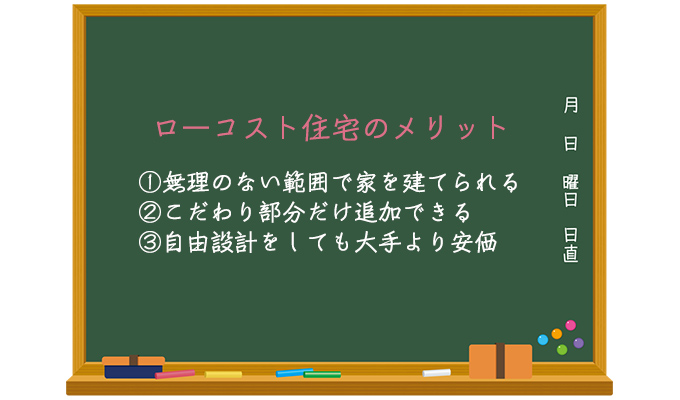

ローコスト住宅のメリットを説明します。

最大のメリットはズバリ、価格の安さです。

建築にかかる費用総額は住宅ローンの借入額に影響します。借入審査が通ったからといって無理な金額を借入してしまうと、その後の毎月の返済額が増えてしまいます。

毎月のローンの返済額は家計に直接影響しますので、絶対に無理をしてはいけません。

でもローコスト住宅なら安心。

無理のない範囲で憧れのマイホームが手に入ります。

標準プランの本体価格が安いので、「こだわりたい部分もあるけれど、大手ハウスメーカーは高すぎて手が出せない」という人には、こだわりたい部分だけオプションをつけるという手があります。

規格住宅よりはグッと価格が上がりますが、基本の価格が安いので総額も抑えることができます。

ローコスト住宅会社は規格住宅を基本としているところが多いですが、注文住宅も選択可能です。

「1,000万円くらいで建てたい」という人にはオススメできませんが、「2,000万円いかなければ予算内」という人にはオススメです。

かなりこだわっても大手ハウスメーカーで全く同じ家を建てる場合よりは、かなり安く建てられます。

ペンギン生徒

アザラシ先生

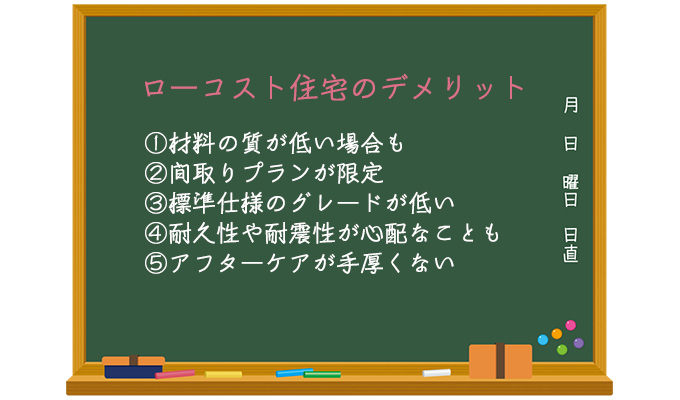

ローコスト住宅のデメリットを説明します。

先述した「安さの理由」がそのままデメリットにつながる場合があります。

品質を落とさずにローコストを実現している会社もあるので、要確認です。

木材や断熱材、外壁材などの材料費を安く抑えるために、質を落としたものを仕入れている可能性があります。

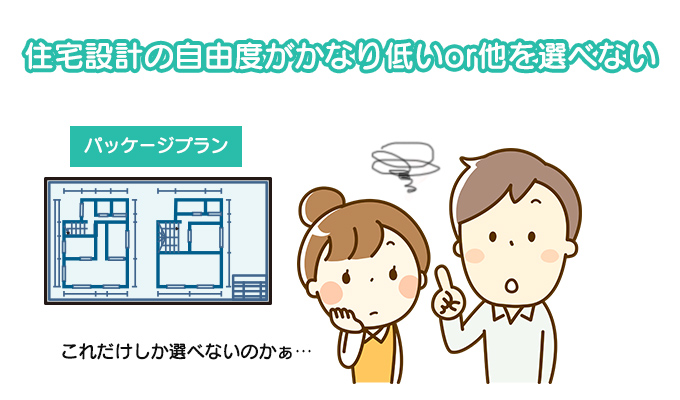

規格化することで価格を抑えているため、予算が限られている人にとっては自由度が低いです。

標準仕様のグレードが低いことがあります。

グレードアップすると割高になる場合があります。

材料の質が低いと当然家の質も下がります。

家の場合、安かろう悪かろうでは済まされません。

入居したあとも、不具合があった時の対応や、定期点検・メンテナンス・保証などのアフターケアも大事です。ローコスト住宅会社の中には、アフターケアには力を入れていないところもあります。

デメリットもありますが、今は質の高い家をローコストで建てられる会社もたくさんあります。自分に合った会社に建築を依頼することが大切です。

余裕をもって資料集めをし、不安な点は一つ残らず質問してクリアにしておきましょう。

どの会社にも、「どのようにしてローコスト住宅を実現しているか」を確認しましょう。

「ローコスト住宅のデメリット」が不安であることが多いと思いますが、質問してみると実は逆に質の高いものを使っていたり、設備グレードが高い場合もあります。

ローコスト住宅会社には、以下のものがあります。

ローコスト住宅のハウスメーカーも、最近ではテレビCMをしている会社もあるので有名になってきています。

ハウスメーカーは全国展開している場合も多く、資金力があるので資材や設備の大量一括仕入れが可能です。そのほかにも様々なコストダウンのノウハウを持っています。

よほどのことがない限り会社がなくなってしまう心配もありません。

アフターフォローがしっかりしている会社も多くなってきています。

工務店は地域密着型の会社です。大工さんも含め少人数でチームワーク良く仕事をしている会社もあれば、広いエリアで経営している比較的規模の大きな会社もあります。

工務店は一般的に、材料を大量仕入れするほどの資金力がないので、割高になります。材料費を抑えるために質を落としている場合があります。必ず確認しましょう。

個人経営だと心配なのが、アフターフォローです。

いつか会社がなくなる可能性がハウスメーカーより高いので、この点も要確認です。

ほとんどの場合建築士が経営しています。スタッフ全員が設計のプロなので、安心感があります。自由設計が基本なので、自由度が高くデザイン性も高いです。

ただし費用は高額になることが多く、ローコスト住宅を手がける建築設計事務所を探すのは難しい場合もあります。総予算を伝えてその中でプラン提案をしてくれる会社もあります。

施工は地域の工務店が行うことが多いです。工務店と同じく、個人経営の場合はアフターフォローについて確認しておきましょう。

どんな会社に依頼するにしても、担当者との相性はとても大事です。会社によってどこからどこまでを何人で担当するかは違いますが、メインで打ち合わせをする担当者との相性が特に大事です。

担当者との相性が悪いと、まずその会社に依頼しようとは思いませんよね。気に入った会社を決めたものの、担当者との相性が悪い場合は、早い段階で担当者を替えてもらいましょう。

家づくりは「決めること」の連続です。的確なアドバイスをくれる担当者もいれば、こちらの希望を一言で否定して終わらせる担当者もいますし、こちらの希望を全て受け入れすぎて逆に心配になる担当者もいます。

気持ちよく後悔なく進めるために、担当者選びも大切です。

アフターフォローもしっかり確認しましょう。

「入居後のトラブル時にはどのように対応してくれるのか」「保証期間の長さ」「保証内容(無償と有償があります)」「定期点検の詳細」など、細かく聞きましょう。

アザラシ先生

家を建てることを決めたら、建築会社の資料集めとともに、「総予算」を決めておきましょう。

ほとんどの人が住宅ローンを組むと思います。

頭金をいくらにするのか、全額借り入れするのかも決めておきます。

毎月の返済額を知るために銀行や相談会などに行ってシミュレーションしてもらいましょう。

気をつける点は、「借り入れ出来る額」≠「余裕をもって返済出来る額」だということです。

必ず家計が苦しくならないよう、余裕をもった返済計画を立てましょう。

建築会社に行ってみるのはそれからです!

総予算が決まっていれば、「本体価格」に踊らされることなく、全体でいくらかかるのか聞きやすいですし検討もしやすいです。

本体価格とは別に必ず「諸費用」がかかります。

諸費用には、水道やガスの引き込み費用や外構工事費、地盤調査費や地盤改良費、地鎮祭の費用、住宅ローンの手数料や保証料、土地の登記費用などが含まれます。合計すると諸費用だけで数百万円になります。

「坪単価」を鵜呑みにせずに、諸費用なども全て含めた見積りを出してもらいましょう。

他社との比較がしやすくなります。

コストを下げる努力も大事ですが、それと同じくらい「もらえるお金」をきちんと受け取ることも大切です。

国も会社もすすんで教えてはくれませんので、自分で調べておきましょう。

必ず「現在」の情報を調べてください。

代表的なものをご紹介します。

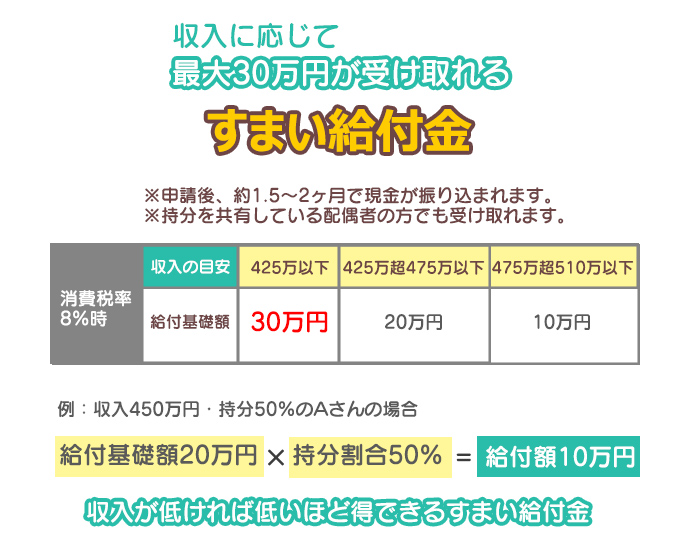

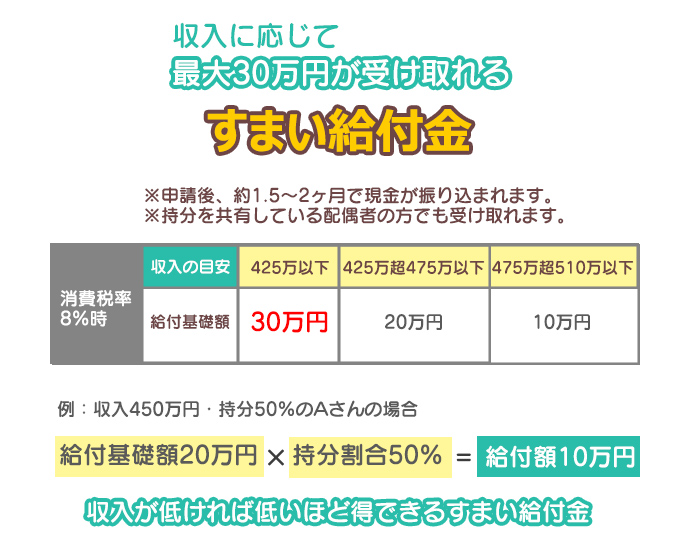

すまい給付金は、国が定めた制度です。消費税引き上げにともなって住宅購入を控える人が増えることを想定して、それを緩和するために導入されました。

世帯収入によって給付額が違い、10万円、20万円、30万円となっています。消費税10%に引き上げ後は最大で50万円が給付されます。

申請期間が決まっていますので、必ず余裕をもって申請しましょう。

長期優良住宅や高性能住宅(低炭素住宅など)の木造住宅を建てる際に受けることができる補助金です。100万円を超える額が支給される場合もありますので、はじめからそれも予算に組み込んで高性能住宅を建てることもできます。

ただし、この補助金はどの会社でも申請できるわけではなく、審査を通り加盟している会社しか出来ませんので、注意が必要です。

高性能住宅は建築コストがかかりますが、光熱費などのランニングコストが安く済みます。

地方自治体が独自に行なっている補助金や助成制度があります。

リフォームが対象のものが多いですが、新築が対象のものもあります。

太陽光パネルの設置や、人口減少防止のための若い世帯の住宅購入が対象のものなどです。

各自治体によってあったりなかったりで、申請額が予算に達したら終了となる場合もあるので、早めに確認をしておきましょう。

資金計画について詳しくは下の記事にもまとめています。

「そろそろ今の家も手狭だな」「いつかは自分だけの家を持ちたい!」「賃貸より家を建てて住みたい」そうは思っても、まず何から始めればよいのでしょうか?…

「結婚を機にマイホームを購入しよう」「もうすぐ子供が生まれるし、賃貸じゃ手狭になってきた」など、家を建てることを検討してはいませんか?こちらの記事では、家を建てる最適な年齢について解説しています。…

どの会社に建築を依頼するか決めて、いざ打ち合わせが始まってから「やっぱりキッチンはもっとグレードを上げたい」「お風呂にもお金をかけたい」…などのこだわりが出てくると、せっかく見積もりで比較して決めたのに、最終金額がかなり上がってしまいかねません。

そんなことにならないように、はじめに「どうしても叶えたいこだわり」について、よく考えて決めておきましょう。

たとえばキッチンであれば、グレードを上げると軽く50万円〜100万円アップすることもあります。

プランを出してもらう際に伝えておけば安心です。限られた予算の中で建てるためには、こだわりを実現してその分どこでコストダウンしていくか、優先順位を決めておくとスムーズです。

家を建てたあとでも補修可能な部分とそうでない部分があります。

基本的には目に見えている部分、たとえばクロスや床材などは、お金さえ出せば取り替えることが出来ます。

しかし、躯体(くたい)のコストカットはNG。

躯体とは、建築物の構造体つまり、基礎、柱、梁、壁、床などのことで、躯体は建物の強度を決める重要な部分です。躯体の強さが、耐震性や耐久性を決めるのです。

躯体は建築後の補修はほぼ不可能であり、絶対にケチってはいけない部分です。限られた予算であっても、躯体に関しては必ずどんなものを使っているかや工法を確認をして、不安があればその会社はやめておきましょう。

家にお金がかかるのは建てる時で終わりではありません。

住み続けるためにはメンテナンスが必要です。

その中でも外壁の補修にかかる費用は高額ですので、20年に一度の補修で良い外壁材と、10年に一度補修が必要な外壁材では、全然違ってきます。

給湯器や太陽光パネルなどの設備もいつかは壊れてしまいます。

でも出来るだけ長持ちしてくれれば負担は減ります。品質の良いものを選んでおきましょう。

ついつい新築時は打ち合わせ終盤になるとケチってしまいがちになりますが、「ローコスト」にとらわれ過ぎず、長い目で見てお金をかけるところにはかけておきましょう。

ローコスト住宅について説明しました。

ローコスト住宅を建てる人は、年々増えてきています。特に若い世代に人気です。

ローコスト住宅会社も増えてきており、各社がそれぞれ企業努力をして「ローコスト」で「ハイクオリティー」な家を実現しています。

一生に一度の一番高額な買い物である「家」。

限られた予算の中で、快適で安心な住まいを手に入れるためのご参考にして下さい。

安い建築費で家を手に入れたい人に適しているローコスト住宅を検討する時は、メリットとデメリットをそれぞれ把握しておくことが大切です。価格以外の面もしっかりチェックし、納得できる家づくりをめざしましょう。 二級建築士・インテリアコーディネーター:河野由美子の詳細

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど、難しい家づくり。

ただし、それは前のお話。今はインターネットが普及し、ハウスメーカーや工務店の口コミや住み心地が分かるようになりました。

家づくりで失敗しないために、間取りやデザイン、資金計画などを相談する「ハウスメーカー選び」が最も重要です。

ハウスメーカー選びの段階で情報収集を怠ると、

「こんなはずじゃなかった!」「別のハウスメーカーと契約するべきだった」と後悔する可能性が高くなります。

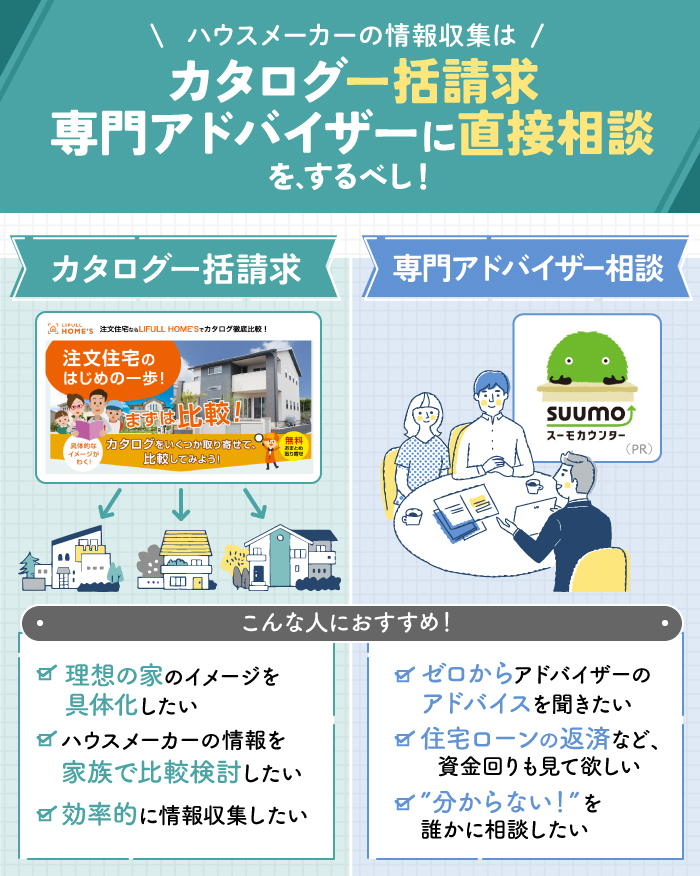

そんな悩みを抱えている方に向けて、おすすめの無料サービスを紹介します。

>>カタログ一括請求の詳細を読む

>>無料相談サービスの詳細を読む

不動産のいろは編集部は、家を建てたい方に「カタログ一括請求」と「無料相談サービス」の利用をおすすめします!

それぞれのサービスの特徴を見てみましょう。

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

「何も分からないから、家づくりの相談を誰かにしたい!」

「ハウスメーカー選びに失敗したくない!」

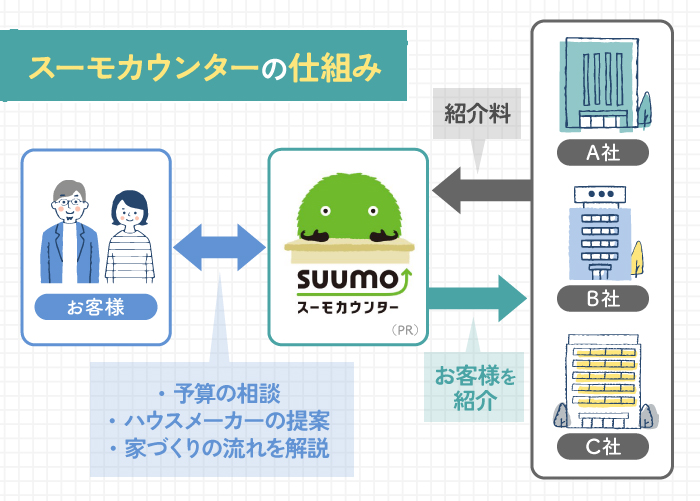

家づくりの初心者におすすめなのが、無料相談サービスの「スーモカウンター」です。

スーモカウンターは完全無料で専門アドバイザーに相談できますよ。

スーモカウンターは、ハウスメーカーから紹介料(広告費や販売促進費)を支払われています。

この紹介料で運営しているので、お客様は完全無料で利用できるんです。

ハウスメーカーからの営業は一切ありませんし、ご縁がなかった会社へのお断り代行も実施しているので、安心して利用できるサービスといえます。

家づくりの流れから資金計画まで相談できるから安心