PR

人生の多くの時間を過ごす住まい。

型にはまった規格型住宅ではなく、自分のこだわりにマッチした家がほしいですよね。

しかし家を建てる機会は、一生の内にそう何度も経験できることではありません。

「自分だけの家を建てたい」と思っても、実際は何から始めればいいのか分からないと思います。

この記事は、家を建てる流れや疑問を全て解説します。

アザラシ先生

人生のほとんど時間を過ごす家。家づくりは絶対に失敗したくない買い物ですよね

家づくりを失敗しないために、複数社のカタログや間取り、標準仕様を比較することが重要です!

「何も分からない状態でカタログを見ても比較検討できなくない?」

そんなことはありません!複数のカタログを読めばメーカーの強みが分かりますし、自分好みのデザインや設備が想像できるようになります。

LIFULL HOME’Sは1000社以上と提携しているため、幅広いメーカーを比較検討できます。

予算に合わせた住宅や、平屋・2階建てなどスタイルに合わせてカタログを請求できちゃいます!

「カタログを見ても決まらない!悩むばかり!」という方は、オンラインで専門アドバイザーに相談できる住まいの窓口が最適です。

住宅ローンを含めた費用相談ができるし、強引な営業も一切なし。全てのサービスが無料なので安心です!

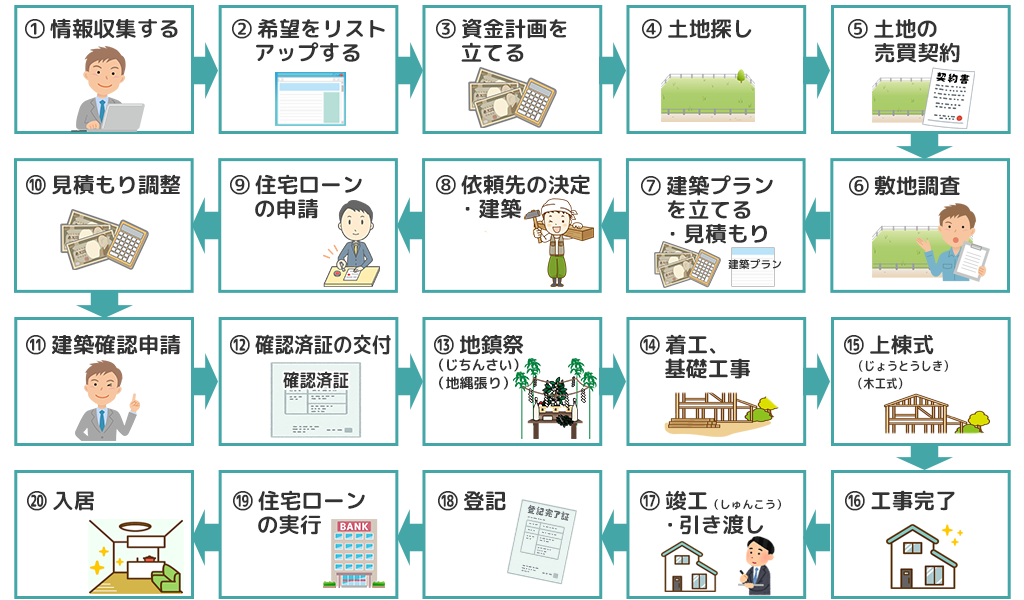

家を建てる場合、下記のような流れで家づくりを進めます。

おおまかな流れは、

「下準備」→「設計」→「工事」→「完了」です。

どのステップでどのくらいの期間が必要か、具体的にやることを下記の表にまとめました。

この記事は正直長いです。そのため、気になるステップをタップして読みたい内容だけ拾い上げるといいでしょう!

| 期間 | 手順・ステップ | やることリスト |

|---|---|---|

| 1ヶ月〜 | 情報収集する | ・情報誌やモデルハウスなどを比較検討する |

| 希望をリストアップする | ・自分や家族の希望や条件を挙げる ・希望リストに優先順位をつける |

|

| 資金計画を立てる | ・家づくりにかけられる自己資金を把握し、住宅ローンをどれぐらい組むか試算する | |

| 1ヶ月〜1年以上 | 土地探し | ・予算や希望を考慮し、ポイントに気をつけながら土地を探す ・条件を変えて複数回土地を訪れる |

| 土地の売買契約 | ・書類をそろえる ・手付金を払う |

|

| 敷地調査 | ー | |

| 建築プランを立てる・見積もり | ・相見積もりやラフプランを出してもらい比較する | |

| 依頼先の決定・建築工事請負契約 | ・依頼先を決定。契約書、重要事項確認書を理解する ・本打ち合わせ |

|

| 1ヶ月〜3ヶ月 | 住宅ローンの申請 | ・ローン計画を立てる ・書類をそろえる |

| 見積もり調整 | ・見積りの確認 ・あれば、差額の追加変更契約 |

|

| 建築確認申請 | ー | |

| 確認済証の交付 | ー | |

| 3ヶ月~6か月 | 地鎮祭(じちんさい) | ・近隣への工事前の挨拶 |

| 基礎工事 | ・着工金支払い | |

| 上棟式(じょうとうしき) | ・中間金の支払い | |

| 工事完了 | ー | |

| 1ヶ月程度 | 竣工(しゅんこう)・引き渡し |

・図面通りに施工されているかどうかの確認 ・追加工事があればリスト作成 ・残金や火災保険料の支払い |

| 登記 | ・登記 ・電気やガス、水道の手続き |

|

| 住宅ローンの実行 | ・さまざまな支払い ・所得税の確定申告 |

|

| 入居 | ・引っ越し ・近隣への挨拶 |

さっそく、家を建てるための手順・流れを順番を解説します。

入居までの手順を細かく見ていきますが、「家を建てる前にすることを詳しくチェックしたい!」という方は、下記の記事もご覧ください。

家を建てたいけれど、何から始めればいいのか分からず立ち止まっている方もいるのではないでしょうか。この記事では、家を建てるための第一歩を踏み出せるようにお手伝いします!

広告、住宅情報誌、住宅関連会社の会報誌、相談カウンター、住宅展示場のモデルハウス、オープンハウス、不動産業者、家づくりの情報センターなどで情報収集しましょう。

ペンギン生徒

アザラシ先生

アザラシ先生の言う通りです!

自分で情報収集をせず、とりあえず近くの住宅展示場に行くのは危険です。

住宅展示場に行く前に、気になる住宅会社の公式ホームページやSNSをよく読むことをおすすめします。

住宅会社の公式ホームページには、外観デザインや性能面(耐震性・耐久性・断熱性)、保証期間などが記載されています。

自分の家づくりにフィットするかどうかを見極めて、複数の住宅会社に絞りましょう。

公式ホームページの他にも、カタログを一括請求して比較検討するのもよし。

営業マンの魔の手にハマらないように、公式ホームページやSNS・カタログで情報収集をし、気になる住宅会社の展示場に行くことが成功のカギです。

またインターネット上の情報収集は手軽で場所を選びません。インスタグラムやピンタレストを利用する人も増えていますよ。

「いつかはもっと広くておしゃれな家を建てたい」と思っているけど、お金の不安や将来の不安はつきもの。いったい何をどのように準備すれば、理想の住まいを手に入れられるのでしょうか?そんなときは、…

地域や間取り、住宅設備といった希望や条件をリストアップします。自分の分だけではなく、家族の分も用意しましょう。

希望・条件には優先順位をつけておくと、あとで迷ったときに役に立ちますよ。

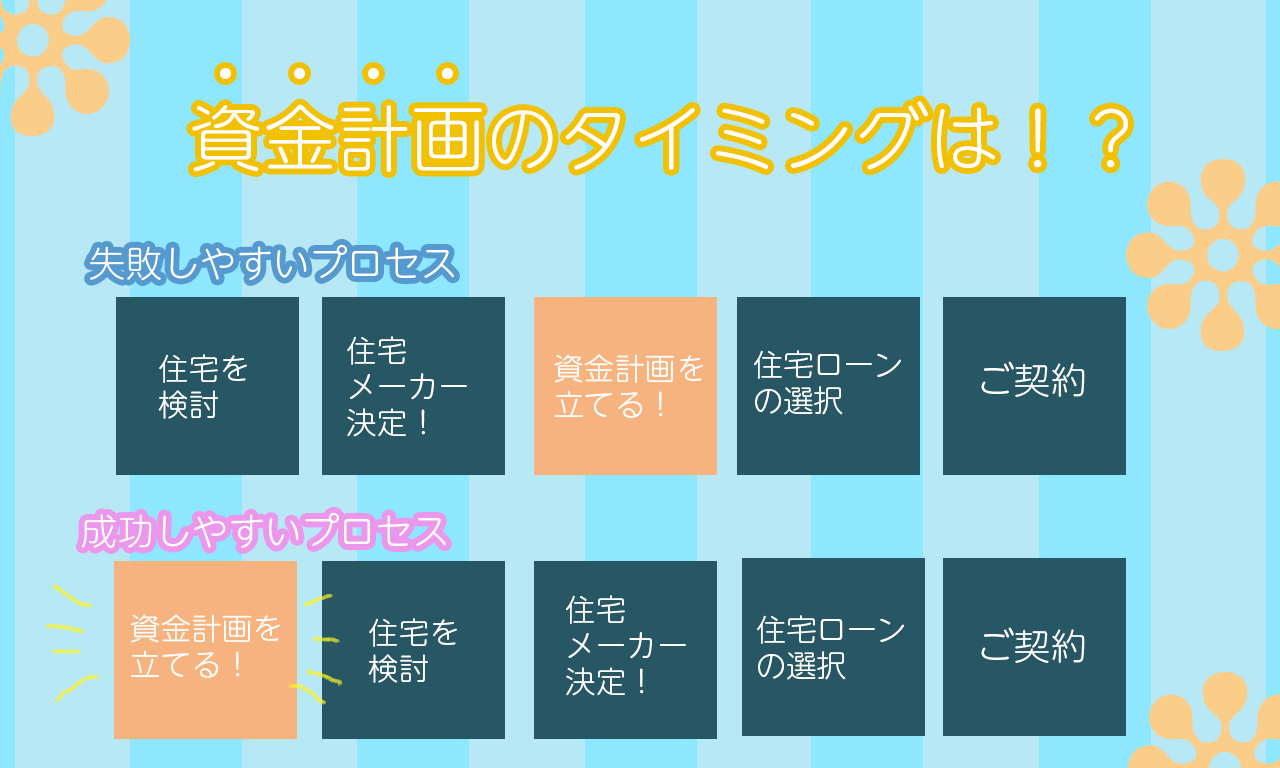

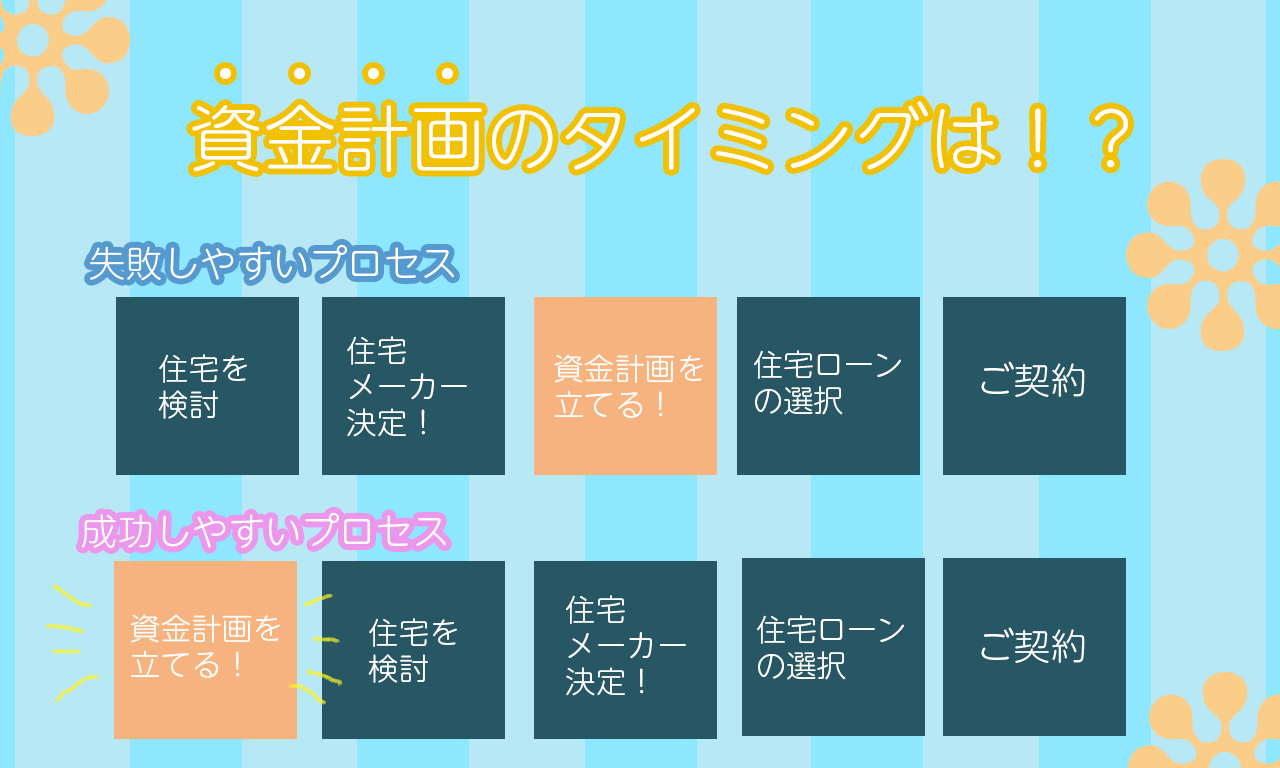

家づくりににかけられる資金を把握しましょう。大きく分けると、「自己資金」+「住宅ローン」です。

自己資金には、自分や配偶者の貯金のほか、家づくりのために取り崩せる有価証券や、祖父母や両親などの身内からの援助や借り入れも含みます。

自己資金でまかなえない部分を、住宅ローンとして銀行から借り入れることになります。自己資金の目安は、住宅価格の2〜3割程度が目安です。

資金計画について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

「そろそろ今の家も手狭だな」「いつかは自分だけの家を持ちたい!」「賃貸より家を建てて住みたい」 そうは思っても、まず何から始めればよいのでしょうか?…

予算を考慮しながら、希望の広さ、条件の土地を探します。

このとき選んだ土地によって、どんな家が建てられるかが制約されてしまいます。

「こんな土地めったに出ないです」「すぐに売れてしまいますよ!」といった定番の煽り文句に惑わされずに、ハンコを押すのは慎重にしましょう。

すでに設計士の目星がついているなら、同伴を依頼すると良いでしょう。専門的な見地から、思いもよらなかった指摘をもらえることがあります。

土地選びのポイントについては、こちらの記事で詳しくまとめています!

家づくりよりも重要かもしれない、家を建てる場所選び。どんなエリアに建てるのか?実家との距離は?さらには、土地そのものによっては階数に制限があったり、…

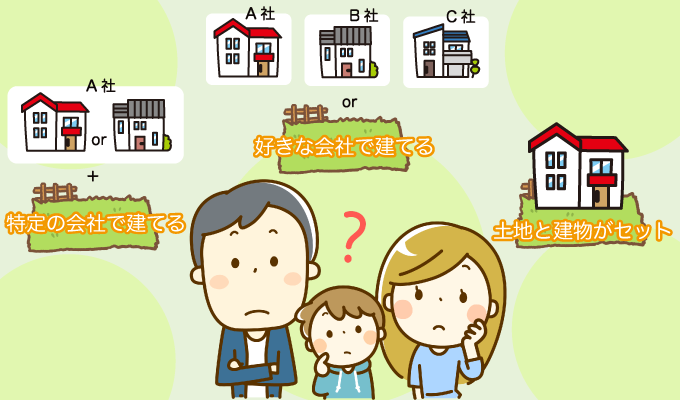

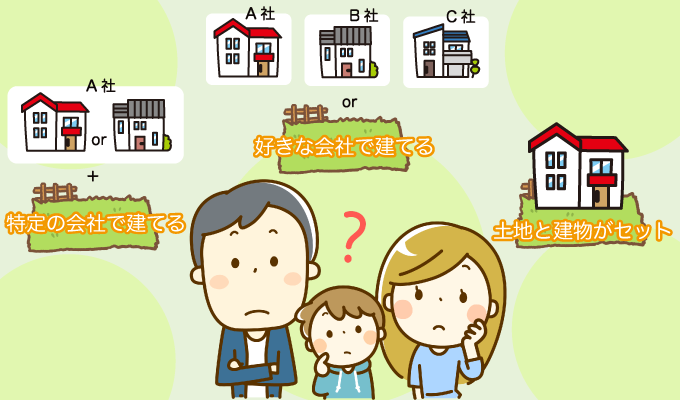

一から家を建てることを考えるとき注意したいのが「建築条件付き土地」です。

建築条件付き土地は、購入するときに、特定の住宅会社と建築請負契約を結ぶことが条件となっている土地です。

たしかに土地を購入し一から家を建てるのですが、このようにすでに設計・工事する会社が決まっていることで、工法やデザインが制限されてしまう場合もあります。

契約によっては、自由な設計をうたいながら実際には数パターンの中から選べるだけ、といったものも。

とはいえ、注文住宅より安い価格で家を一から建てられるのは魅力の一つです。もし建築条件付き土地を購入するならば、その条件にしっかりと目を通し、自分の実現したい家を建てられるのかどうかを確認しましょう。

土地の売買契約を結びます。購入費用のほかにも、印紙税や所有移転登記費用や手付金などの現金支出があります。手元に用意しておきましょう。

売買契約書の写し、土地・建物登記簿謄本、土地・建物の構図および地積測量図、住民票、所得証明書、印鑑証明書、身分証明書などの書類が必要です。

地盤に不安のある場合は、業者に依頼して地盤調査を行います。

残念ながら、登記簿に記載されている公簿面積と実際に測量した面積が異なることはよくあります。中には20坪以上も登記簿の地積より減少していた事例も。のちのちのトラブルを防ぐために、なるべくできることはやっておきましょう。

地盤調査を行った結果、改良が必要とされた場合には、地盤改良費がかかります。地盤の状況と工法によって費用は大きく異なりますが、100万円程度かかることも。

痛い出費ですが、けちるとのちのち家が傾いたりヒビ割れたりする原因にもなります。もし問題があるようなら、しっかりと土地は補強工事しておきましょう。

ハウスメーカー、工務店、建築家などから実際に家を建てるためのパートナーを選びます。

それぞれのメリットを比較して、自分に合う依頼先を選びましょう。

相見積もりをとりラフプランを出してもらいます。内容や対応などが信頼をおけるものかチェック必須です。

数枚程度の「一式見積もり」の見積書しか提示しない業者はNG。工事内容が詳細・明瞭な見積書を提示できる業者を選びましょう。

見積もりは、本体価格だけでなく、付帯工事費用やオプション工事が含まれているかどうか確認します。「安い!」と思ったらオプションがかさんで結局工事費が膨らんでしまった! というのはよくある話です。

注文住宅を作った大半の方が、当初の予算よりオーバーしています。建物にかける予算は、最初は予算の8割ぐらいで交渉してみるといいですよ。

アザラシ先生

設計・工事監理契約を結び、印紙税や手付金を支払います。

契約書や重要事項説明書は、契約する3〜4日前までには手元に取り寄せ、きちんと理解できるまでじっくり内容に目を通しましょう。疑問点を残すとのちのちのトラブルにつながります。細かい字で書いてあるところほど要チェックです!

事前に質問内容をピックアップしておき、宅地建物取引士が重要事項説明をしているときに質問し、書面に残しておきましょう。

その後、本設計を開始します。納得がいくまでとことん打ち合わせをしましょう。

資金計画に基づいて、返済に無理のないローン計画を立てます。

特にお子さんが小さい方、これからお子さんが生まれる方は、教育費を払いながら住宅ローンを払っていけるのかよく考えて、借入額や返済方法を検討する必要があります。

自分で計画を立てるのに自信がない人は、ファイナンシャルプランナーや住宅ローンコンサルタントを利用し、老後までのしっかりしたライフプラン計画表を作成してもらうと良いでしょう。

財形住宅融資、自治体などの公的機関が融資する住宅ローンを利用する場合、実際に住宅ローンが実行されるまでの土地の購入や物件の引き渡し(登記)などに、短期融資で一時的につなぐ「つなぎ融資」を検討できます。

住宅ローンの申請に必要な書類は、本人確認書類、所得証明関係書類、物件関係書類、印鑑証明書、住民票などです。

年収と住宅ローンについての詳しい記事はこちらです。

家を建てる時は、ほとんどの方がローンを利用するのではないでしょうか。 ローンを利用するには金融機関の審査を受ける必要があり、基準を満たし通過することで初めて融資を受けることができます。…

最終的な見積もりを確認します。請負契約時からの差額は追加変更契約を結びます。

建築予定地の役所に建築確認申請書を提出します。通常は、建築家や施工業者が行います。

「フラット35」や住宅性能表示制度、長期優良住宅認定制度など住宅金融公庫の融資を受ける場合はこのタイミングで設計審査を受けることになります。

確認済証を交付してもらいます。

図面が建築基準法に適合し、違法建築ではないことの証明になります。

工事着工の前に、工事の無事と安全、建築語の家内安全を願い行う儀式です。

必ず必要なものではなく、行わない人もいます。

玉串料(初穂料)の相場は2〜5万円程度、祭壇などの費用は1〜5万円程度です。

「地鎮祭について詳しく知りたい」「宗教が違うのだけど、どうしたら?」という場合は、こちらの記事がおすすめです。

土地を決め、住宅会社と契約も済み、いよいよ着工!その前に、地鎮祭というのをやったほうがいいと言われたけれど、そもそも地鎮祭ってなに?…

工事がスタートする前のこのタイミングで、近隣へのあいさつ回りをしておくのがオススメです。

いよいよ着工です。

着工時に、工事着工金を支払うこともあります。その場合は、建築工事費の1/4が目安です。

これに加えて、建て替えの場合では解体工事費や引越し費用、引越し先の家賃もかかることになります。

ときどき現場をのぞき、気になる点があれば納得がいくまで確認するようにしましょう。建築途中の状況を写真やビデオで撮影するのもおすすめです。

ただし、職人さんたちの作業の邪魔にはならないように注意しましょう。

上棟式(じょうとうしき)は、基本構造が完成したら行う儀式です。職人さんたちをねぎらう意味もあります。

お神酒やご祝儀で15万円程度が目安。地鎮祭と同じく、行わない人もいます。

上棟後は、中間検査を行い合格証の交付を受けます。この時期に中間金を支払うことが多くあります。

完了検査を行います。その後、検査済証の交付を受けます。

施主、設計士、工事責任者が立会い、出来上がった家の検査を行います。

サイズや仕上げが、図面どおりに施工されているかどうか、よく確認しましょう。

追加工事が必要な場合はこの時点で確認し、リストを作成します。

ついつい口頭で済ませがちなのですが、変更事項や現場でのやりとりは、その場で必ずメモに残しておきましょう。

追加工事がなければ、残金と火災保険料を払い、鍵を受け取ります。

建物の表示登記、所有権の保存登記を行います。登記申請料が必要です。

家を手に入れると、さまざまな支払いがあります。不動産取得税や固定資産税、都市計画税、団体信用生命保険料などです。

住宅ローン控除をうけるためには所得税の確定申告が必要です。会社員などでふだん確定申告を行っていない人も、忘れないようにしましょう。

家を建てる時は、様々な税金がかかってきます。 また、住宅ローン減税や消費税増税による特例制度もあり節税ができますので、ぜひ利用して家を建てたいですよね。…

引越しです。近隣に挨拶をし、いよいよ新生活のスタートです。

実際に引っ越す前に、電気やガス、水道などの手続きをお忘れなく。

ペンギン生徒

アザラシ先生

ここまで、家を建てるための手順について見てきました。家づくりのイメージは少し出来てきましたか?

家づくりにかかるお金はだいたい1,000万円から。こんな膨大な金額、普段の生活とあまりにかけ離れていてどうやって計画を立てたらいいのかわからないですよね。

では今度は、実際に家づくりの予算の考え方について、見ていきましょう。

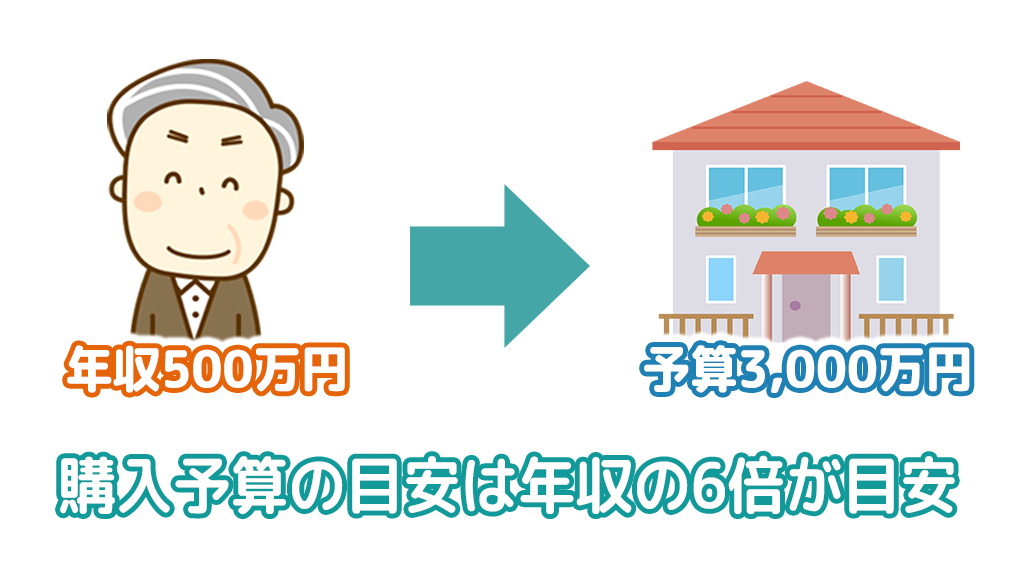

世帯年収500万円の家庭なら物件価格の目安は3000万円までが適正価格です。

貯蓄があまりないのであれば、5倍程度にとどめておくのが安全です。

家づくりには、物件価格だけではなく、オプションや工事費、登記費用、設計費などさまざまな費用がかかります。家づくり以外にもかかる急な出費にも備え、手元には余裕を残しておきましょう。

毎月のローン返済額は、手取り月収の3割程度にしましょう。無理してローンを借りすぎてしまうと、教育費や老後資金にしわ寄せがいってしまいます。せっかくいい家に住んでもかつかつな生活では意味がありませんよね。

家づくりの前にしばらくローンを払っているつもりでやりくりしてみれば、より盤石な計画になるでしょう。

ボーナス払いをあてにする返済計画ですと、カットされた場合に大変です。まずはボーナスなしでの返済計画を立て、余裕があれば繰り上げ返済すると安全でおトクです。

毎月の返済額から計算し、総額でいくらローンが借りられるかの早見表を作成しました。

現在の家賃と比較して、ご自身にあてはまる金額の欄をご覧ください。

借入可能額早見表

| 毎月返済額 | 返済期間 | ||

|---|---|---|---|

| 25年 | 30年 | 35年 | |

| 8万円 | 2070万円 | 2420万円 | 2740万円 |

| 9万円 | 2330万円 | 2720万円 | 3090万円 |

| 10万円 | 2590万円 | 3020万円 | 3430万円 |

| 11万円 | 2850万円 | 3320万円 | 3770万円 |

| 12万円 | 3110万円 | 3630万円 | 4110万円 |

| 13万円 | 3370万円 | 3930万円 | 4460万円 |

| 14万円 | 3630万円 | 4230万円 | 4800万円 |

| 15万円 | 3890万円 | 4530万円 | 5140万円 |

※元利均等、返済期間35年、ボーナス返済なしの場合

| 金利 | 毎月の返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|

| 変動金利0.45% | 38,607円 | 16,215,052円 |

| 全期間35年固定1.36% | 44,906円 | 18,860,496円 |

| 金利 | 毎月の返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|

| 変動金利0.45% | 51,476円 | 21,620,069円 |

| 全期間35年固定1.36% | 59,875円 | 25,147,328円 |

| 金利 | 毎月の返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|

| 変動金利0.45% | 64,345円 | 27,025,086円 |

| 全期間35年固定1.36% | 74,843円 | 31,434,160円 |

| 金利 | 毎月の返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|

| 変動金利0.45% | 77,215円 | 32,430,103円 |

| 全期間35年固定1.36% | 89,812円 | 37,720,992円 |

| 金利 | 毎月の返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|

| 変動金利0.45% | 90,084円 | 37,835,120円 |

| 全期間35年固定1.36% | 104,781円 | 44,007,824円 |

| 金利 | 毎月の返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|

| 変動金利0.45% | 102,953円 | 43,240,137円 |

| 全期間35年固定1.36% | 119,749円 | 50,294,656円 |

月々の支払額から最適な予算をシミュレーションできます。購入価格の目安を知りたい方は、LIFULL HOME’Sの公式サイトで計算してみましょう。

せっかく手間をかけて建てた家。契約後や完成後に「しまった!」「こんなはずではなかったのに……」と後悔することは避けたいもの。

ここでは、契約・打ち合わせ時のポイントと、工事時のポイントをお伝えします。

土地の売買契約は、書面と口頭説明の2段階で成立することが法律で定められています。

|

なんか難しいこと言っててよくわかんなかったけど、契約書にハンコ押したよ |

これは絶対にだめです!

ハンコを押せば、今後何十年にわたる住宅ローンを支払っていく生活が始まります。契約が見送りにならないように「重要事項説明書は一息で読め」と教育されている営業マンもいます。

のちのち「聞いてなかった!」と契約変更を申し出た場合は、違約金をとられてしまう可能性もあります。大変ですが、重要なポイントですのでしっかり理解するようにしましょう。

売買契約が締結された後は、契約書で合意した手付金を売主に支払います。この支払いは、現金もしくは小切手で行います。

預金小切手の場合は、コピーを取っておきましょう。

|

いい土地があったから「とりあえず仮契約だけでもしましょう」と言われてハンコ押してきた |

これもNGです!

不動産取引における契約に「仮契約」というものは存在しません。

解除の際に高額な違約金を請求されるケースもあります。契約書を取り交わす際には、どんなものであれ十分に注意し、営業マンの言葉をうのみにせず、きっぱり断るようにしましょう。

|

建物本体費用にエアコンが含まれていなくて、結局工費がオーバーしちゃった |

建物本体費用だけでメーカーを選び、結局高額なオプション費用がかかってしまうことはよくあります。工事に必要な設備が含まれているか、十分にチェックし、同じ条件で比較検討するようにしましょう。

|

コストの安い外壁を使ったら、思っていた以上に維持費がかかります…… |

すこしでも予算は抑えたいもの。とはいえ、イニシャルコストにばかり気を取られていると、ランニングコストが高額になってしまうこともあります。

たとえば断熱工事をしっかり施した省エネ住宅なら、結果的に冷暖房費が抑えられ、結露も防止でき建物が長持ちします。

ランニングコストも含めたトータルコストで費用設計することも必要でしょう。

⇒LIFULL HOME’Sの無料カタログ一括資料請求はこちら

一部、「こんなはずじゃなかった!」という体験談の中には、風水に振り回されてしまった方も見られました。

「迷信なんだろうな」と思っていても、なんとなく気になってしまうのが、家相や風水。

そもそもこれって何なのでしょうか?守らなければ、家族に災いが訪れてしまうのでしょうか?

「風水」は、三千年前の中国で、都づくりのために考え出された当時の環境学で、「気」と呼ばれる大地のエネルギーを取り込もうとするものです。

「家相」は、その風水が奈良時代に日本に伝わり、江戸時代に日本独自の鬼門思想とミックスしたもの。家の向きや位置、間取りなどから吉凶を占います。

特に、健康面や仕事の成功/失敗に影響を及ぼすと考えます。

鬼門とは、北東の方位のことです。

「鬼門に玄関やトイレなどの水回りを配置すると、災いが訪れる」とよく言われます。北東は、太陽があまり射さない寒い場所、それゆえに湿気がたまりやすい場所なので、このような教訓が生まれたと考えられます。

現代日本においては、気密性の高い住宅が建てられ、エアコンなどの室温調整機器もあるので、室温や湿気についてはほとんど無視できるでしょう。

しかし問題は、それをクリアしたとしても「気」や「不幸になる」と言われる場合があること。「人間には及びつかない、地球の磁気が影響して、あなたの健康に影響を及ぼす」とまことしやかに言われれば、どうでしょうか。それを確認したり実証したりするすべはありません。

北東の方角に水回りや玄関があっても、仕事に成功して健康で暮らしているひとはいっぱいいます。それに、病気や仕事の失敗成功は、だいたいだれしもが経験することでしょう。

「経験上、不幸になります」と占い師が言ったとしても、それを統計で示したデータはありません。

家相・風水を、経験則として参考にするのは良いでしょう。しかし、囚われすぎて住みにくい家を建ててしまっては本末転倒です。

こちらもあわせてご覧ください!

そうだ、家を建てよう!でも、なにから手をつけていいのかわからない。そもそも家を建てるためにやるべきことってなんだろう?…

そろそろ夢の一戸建てを建てたい!今の賃貸の家賃がもったいない、建て替えをしたい…家を建てたいと思う理由はさまざまですが、いざ新築の計画を立てはじめると最初に直面するのが資金の問題です…

家を建てる手順や予算の考え方についてくわしく解説しました。

労力のかかる家づくりですが、人生の長い時間を過ごす場所を一から設計できるのは大きな魅力です。

あなたのマイホーム計画に、ぜひ「注文住宅で家を建てる」という選択肢を加えてみてほしいなと思います。

家を建てるには多くのステップがありますが、どのステップも家づくりには重要なものばかりです。時間はかかりますが、焦って後で不満を感じるような結果にならないようひとつずつ納得しながら進めていきましょう。 二級建築士・インテリアコーディネーター:河野由美子の詳細

ちょっとまって!それはもしかしたら「失敗する家づくり」の第一歩かもしれません。

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど難しい家づくり。ただしそれは前の話。

インターネットが普及した今、多くのハウスメーカー・工務店の口コミや、建てた家の住み心地が分かるようになりました。

家づくりの第一歩として、複数社のカタログを一気に比較検討できるカタログ請求がおすすめです。

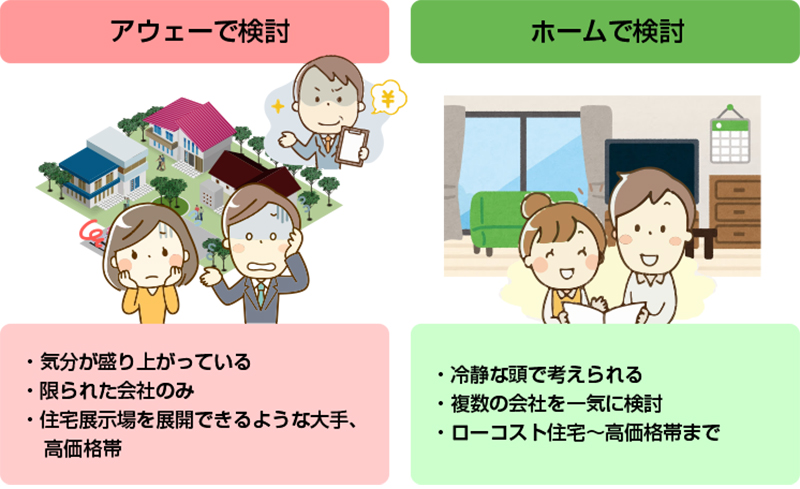

自宅なら冷静な頭で判断できますし、住宅展示場ならではの営業トークで契約を早まることもありません。

家づくりは巨額なお金がかかりますよね。

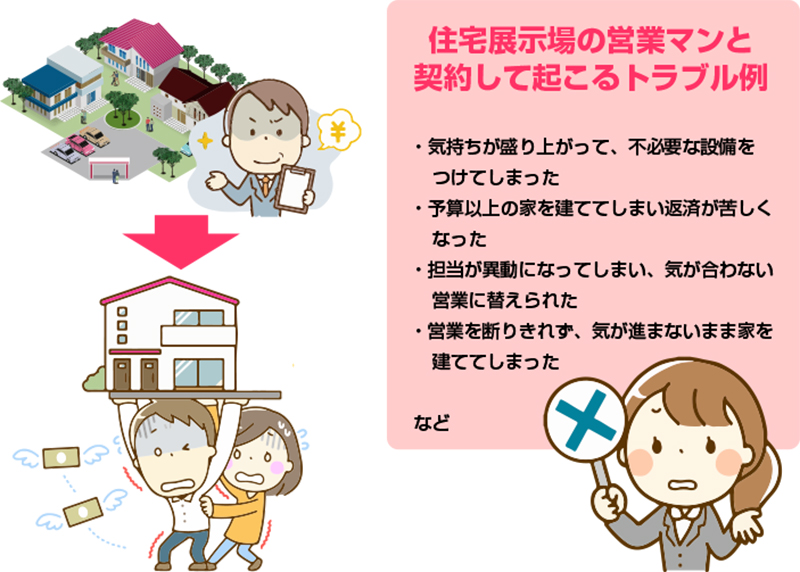

そんな人生最大のイベントなのに、いきなり住宅展示場に行って、営業マンと話が盛り上がりそのまま契約して後悔するという人が後を絶ちません。

住宅展示場はある意味アウェーの場。

豪華な設備やきれいな設えに気分が盛り上がるのはしょうがないことです。

ですから、冷静な頭で考えられる「ホーム」でしっかりと会社を比較検討することが大事なのです。

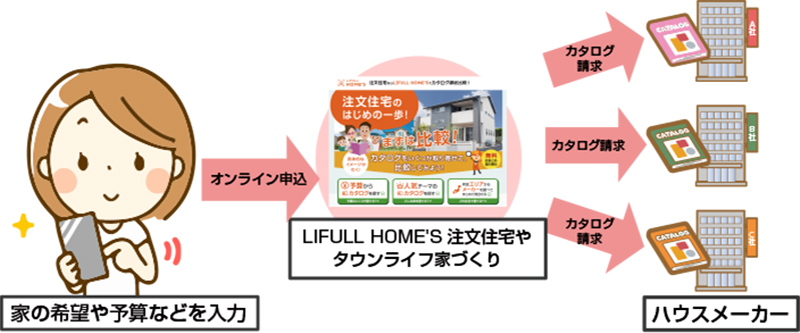

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

家づくりのイメージが固まっていない初期段階のうちにカタログ請求を使うのは抵抗がある方もいるかもしれませんが、それは逆です。

複数社のカタログを見ているうちに「これは好き」「これは嫌い」とどんどん自分の好みの家のカタチが分かってくるのです。そして、カタログの良いところはなんといっても「家族と見られる」ことです。

ご自身と、大事な家族と一緒にカタログを並べて、理想の家について話し合ってみてください。今度の週末は、こちらのカタログを見ながら、家族で家づくりの会議をしませんか?

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。