PR

坪単価30万〜50万円ほどで建てられるローコスト住宅。

その安さに関わらず、品質が高いことから需要が高まっています。

しかし、家は人生の長い時間を過ごす場所。「耐用年数や耐久性は大丈夫なの?」と、心配に感じる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、ローコスト住宅の寿命や耐用年数について解説します。ぜひ参考にしてください。

先に結論をいうと、ローコスト住宅は短寿命ではありません。

安価な家=長く住めないと思われがちですが、適切なメンテナンスを施せば20年〜30年以上住むことができます。

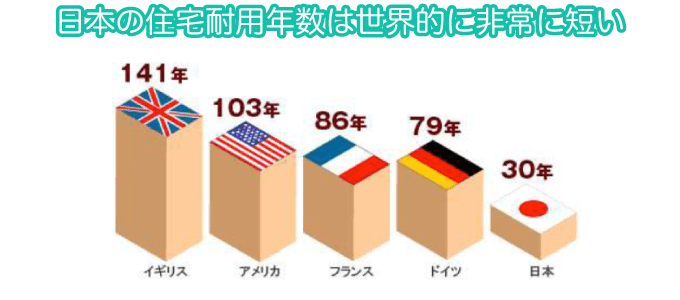

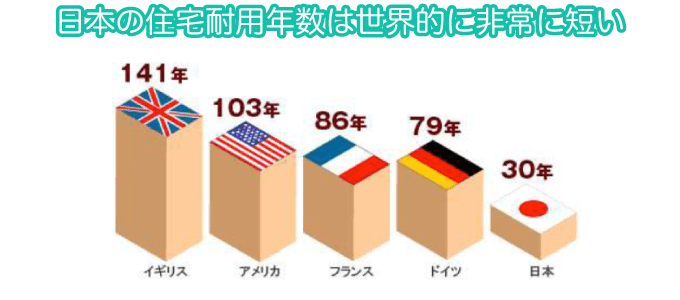

国土交通省の資料によると、日本の住宅の平均寿命は約30年と記載があります。

建物の構造によっても平均寿命は異なります。下記の表をご覧ください。

| 建物の構造 | 平均寿命 |

|---|---|

| 木造住宅 | 約30〜80年 |

| 鉄骨住宅 | 約30〜50年 |

| 鉄筋コンクリート住宅 | 約40〜90年 |

寿命が短いと思われがちな木造住宅も、計画的に点検・補修をすれば80年ほど住めます。

木造住宅が80年も住める理由は、完全に乾燥させた木材を乾燥状態に保てば、80年は強度が失われないからです。

アザラシ先生

しかし「日本の住宅の平均寿命は30年もない」「ローコスト住宅は20年も経てばガタがくる」と、よく耳にするのはなぜなのでしょうか。

なぜローコスト住宅は「20年、30年ももたない」「寿命が短い家」と言われているのでしょうか?

その根拠は下記のとおりです。

上記の点から、いつの間にかローコスト住宅のイメージが悪くなってきた一因だと考えられます。

それぞれの根拠を詳しくみていきましょう。

1つ目の根拠として、10~20年前頃の欠陥住宅問題が多発していた時期と、ローコスト住宅が流行しはじめた時期が同時期だったという点です。

※参考:さくら事務所ホームインスペクション「 長嶋修も解説!平成最後に振り返る欠陥住宅史と業界」

当時は新築の建設ラッシュで、職人が人手不足でした。

そのため、あちこちで手抜き工事や施工ミスが頻発し、欠陥住宅が社会問題化しました。

その時、ローコスト住宅というものが世間的に認知されはじめ、人気が出て建築戸数が増えてきた時期でもありました。

そのため世間的に「ローコスト住宅=欠陥住宅」というイメージがついてしまったと考えます。

実際、当時は大手のハウスメーカーでも欠陥住宅問題は起こっていました。欠陥住宅問題は、ローコスト住宅に限定したものではなかったのです。

「木造住宅は築30年経つと“資産価値がゼロになる”」と聞いたことがありませんか?

不動産業界のこの“常識”、実はちゃんとした根拠のないものなのです。

根拠となっているのは、法的に木造住宅の耐用年数が22年と定められていることと思われます。

それはあくまで会計的な内容で決められていることで、「22年経つと住めなくなる」ということでは決してありません。

ちなみに、中古戸建住宅の査定例は下記の通りです。

※参考:国土交通省「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」

築30年になると、古家付きの土地として更地にすることを前提に売りに出されることが多いので、「木造住宅の寿命は30年」と思われている一因になっています。

3つ目の根拠として、築30年前後で建て替えになる家が多かったからと考えられます。

築30年も経つと、家はあちこち傷んできます。

特に外壁や屋根、内装の仕上材といった目に見える部分は、実際に耐用年数を超えてくるので、見た目も古びた感じになります。

※耐用年数・・・減価償却資産を使用できる期間のこと。

定期的にメンテナンスを施した家なら、品質も美観も保たれます。

しかし一度もメンテナンスをしてこなかった家は、メンテナンスやリフォーム費用が高額になってしまいます。

そうすると、「そんなに費用がかかるなら建て替えよう!」という発想になり、解体されてしまいます。

このように築30年で建て替えられる家が多く、そこから「ローコスト住宅の耐用年数は短い」というイメージに繋がったと考えられます。

上記に加えて、国土交通省が「木造住宅の平均耐用年数は30年ほど」と明言していることも大きな要因です。

「ローコスト住宅の耐用年数が30年以下」という説には実はちゃんとした根拠がないということがわかり、少しホッとしましたよね。

しかし、まだローコスト住宅の耐用年数の不安が晴れたとまでは言えないのではないでしょうか。

不安をなくすためには、「耐用年数」という言葉の意味を理解する必要があります。

また、「耐用年数」とともに似たような意味で使われるのが「耐久性」や「寿命」という言葉。

同じようで少しずつニュアンスが違うこの3つの用語について、この機会にしっかり理解しておきましょう。

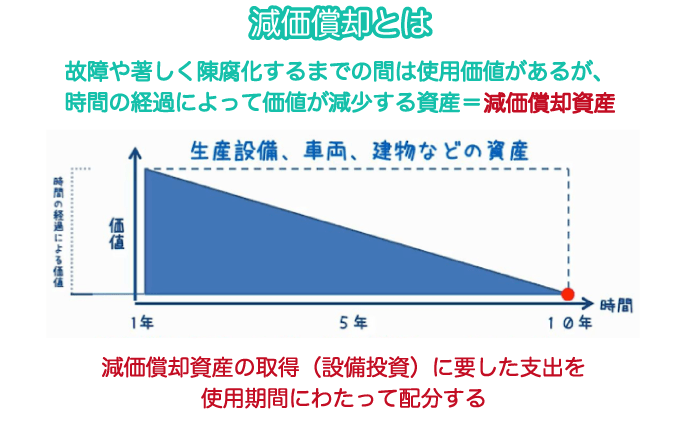

耐用年数とは、減価償却資産の価値がある期間のことです。

減価償却資産とは、時間の経過とともに価値が減っていく固定資産のこと。

簡単に言うと、価値が減少する資産の価値がゼロになるまでの期間です。

「家の耐用年数」は、いくつかの種類があります。

この家についての3つの耐用年数はそれぞれ意味合いが少しずつちがいます。

そのちがいを知ると、「耐用年数」についても理解が深まります。

ではそれぞれの意味をみていきましょう。

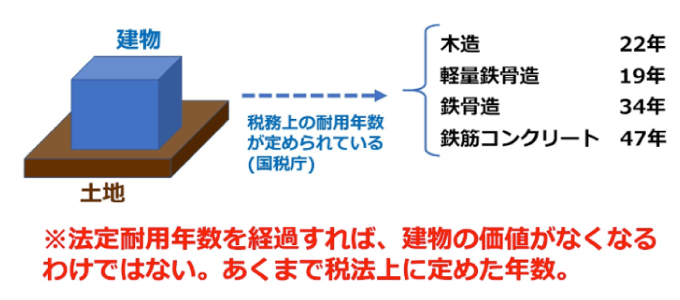

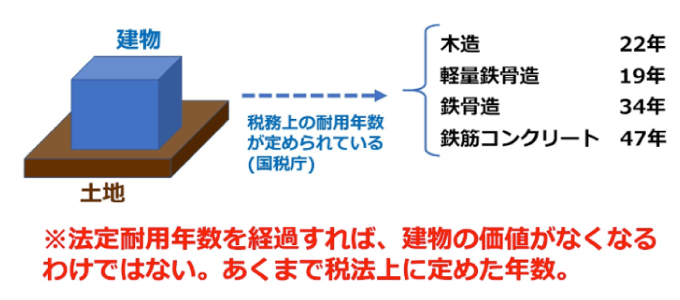

法定耐用年数とは、固定資産の価値を公平に評価して金額を決めるために国が定めた基準となるさまざまな“物“の耐用年数のことです。

特に住宅に限定したものではなく、いろんな物について国が耐用年数を決めているのです。

その中で建物についても構造別に耐用年数が決められていて、木造住宅の法定耐用年数は「22年」とされています。

国によってはっきりと家の耐用年数は22年だと決められているのですね。

法定耐用年数は、新築の住宅にのみ適用されるもので、中古物件の場合はまだ別の計算方法となります。

注目すべきなのは、法定耐用年数はあくまで資産価値の評価のための基準であり、実際にその期間しか住めないという意味ではないということです。

物理的耐用年数とは、ある物を実際に問題なく使用することができる期間のことです。

家の物理的耐用年数とは、家の躯体や構造材が物理的・科学的な原因によって劣化し、必要とされる品質や性能を維持できなくなるまでの年数のことです。

建物の物理的耐用年数は「木造だから」といって単純に決められるものではありません。

歴史的な木造の建造物は何百年と立派な姿で今も残っていますよね。

一般の木造住宅でも同じことで、法的には22年の耐用年数しかなくても実際に22年で突然住めなくなるわけではありません。

実際に私たちが知りたい耐用年数は法定耐用年数ではなく、こちらの意味だと思います。

ただし残念なことに、建物の物理的耐用年数は専門家であっても正確に計算するのはとても難しいとされています。

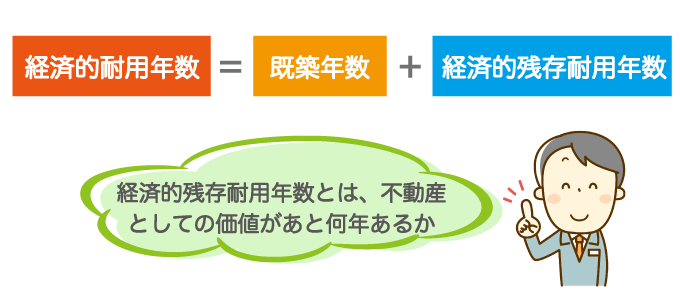

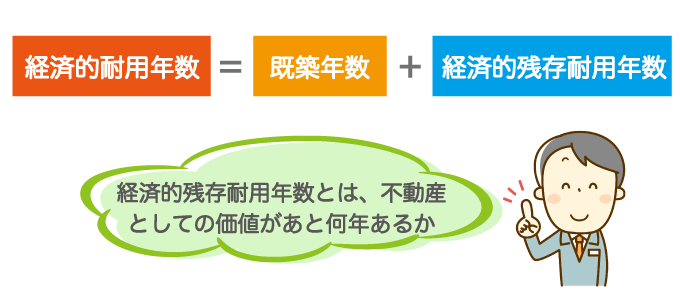

3つめは経済的耐用年数というものです。正確には経済的残存耐用年数といいます。

経済的残存耐用年数とは、法定耐用年数や物理的耐用年数とはちがいその建物に実際にあと何年経済的に不動産としての価値があるかという年数のことです。

つまりその建物が地域の中で“価値ゼロ”になるまで建物として稼働できる期間のことです。

たとえばまったく同じ新築の家が2軒同時期に建ったとしましょう。

10年後、その2軒の家の経済的残存耐用年数はまったく同じでしょうか?

おそらく環境やメンテナンスの仕方、災害などの物理的な要因などによって2軒の家の残りの経済的な価値はちがっていると思われます。

このように経済的耐用年数は、単純に築年数だけで判断できるものではありません。

物理的耐用年数は、1軒の家に対して必ず一つの数字しか存在しませんがその判定は非常に難しいものです。正確に判断するのは不可能に近いかもしれません。

一方、経済的残存耐用年数はあくまで“経済的”な価値を評価するものなので、1軒の家に対して複数の人によりちがった評価が付く可能性はありますが、一番現実的な数字として私たちの参考になるものだと言えます。

ちなみの経済的耐用年数というのは、家が建ってからの年数と経済的残存耐用年数の合計期間のことです。

つまり新築の家の場合は、経済的耐用年数=経済的残存耐用年数となります。

さきほど少し登場した減価償却(げんかしょうきゃく)という言葉を聞いたことがありますか?

会計の知識がある人はご存じですよね。家の耐用年数を理解していく中で、この減価償却という用語を知っておくとよりわかりやすくなります。

減価償却という用語は、会計上の手続きの一つのことなので馴染みのない人にはとっつきにくいですよね。

わかりやすいのは減価償却資産の方なのでそちらの解説をします。

減価償却資産とは、時間の経過とともに価値が減っていく固定資産のことです。

たとえば家電製品は新品の時が最も価値が高く、時間とともに価値が減っていきますよね。

ですので家電製品は減価償却資産に分類されます。

家もそれと同じで経年劣化しますので減価償却資産ということになります。

さまざまな物の耐用年数は法律で定められているのですが、その耐用年数は減価償却と深く関係しています。

というのも、耐用年数というのは「減価償却資産が利用に耐える年数」としっかり定義されているのです。

木造住宅の耐用年数は22年ですが、それは22年かけて徐々に価値が減っていき22年経つと価値がゼロになる、という意味です。

しかしそれは会計手続き上必要で定められている一律の耐用年数であって、現実にその家の価値が22年でなくなり家として機能しなくなるわけではない、ということは言うまでもありません。

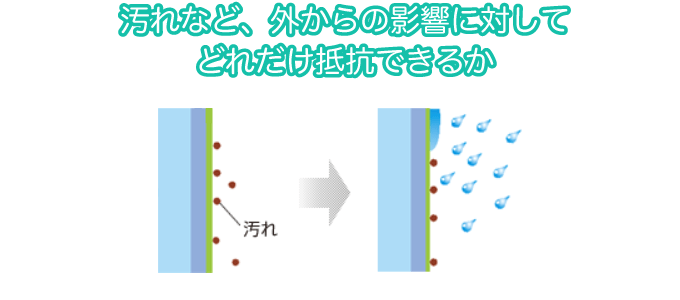

耐用年数とともによく使われるのが「耐久性」という言葉です。

耐久性とは、ある物が外からのさまざまな影響に対してどれだけ長く抵抗力をもつことができるかという性質のことです。

そして家の耐久性とは、基礎・構造体・外壁・屋根・内装・設備などがどれだけ長く劣化に耐えられるか、という性能のことをいいます。

耐用年数と一緒に使われることが多い「耐久性」という用語ですが、微妙に意味合いがちがっているのですね。

耐用年数・耐久性とともによく使われるもう一つの言葉が「家の寿命」です。

耐用年数と耐久性が微妙にちがう意味をもつのと同じで、寿命という言葉も少しちがったニュアンスを持っています。

寿命という言葉には、生物の命に関する意味のほかに、「物の使用に耐える期間」という意味もあります。

つまり物理的耐用年数と同じ意味もあるということです。

しかし突きつめて考えていくと、耐用年数と寿命には決定的にちがう意味があります。

それは「耐用年数」が建物の未来についての予想されるものだということに対して、「寿命」とは建物の過去としてすでに確定したものだということです。

つまり「耐用年数」は「この家はあと何年使える」「あと何年で価値がなくなる」という人が予想して決めるものです。

一方「寿命」は現実にもう住むことができなくなった家に対して、「この家は何年使えた」という事実であるということです。ここまでは、「耐用年数」、「耐久性」、「寿命」という言葉について解説してきました。

今までの内容をまとめると、

ということです。

そして、耐用年数も耐久性も本来のポテンシャルを発揮できずに解体されている家が多いということです。

家を実際に壊しているのは、住んでいた人や所有している人なのです。

それは本当の家の寿命ではありませんよね。

ここからは、ローコスト住宅の本来もつ耐用年数をしっかり発揮させるためにどうすれば良いかということについて解説していきます。

ローコスト住宅を建ててその家に生涯住み続けたい、もしくは相続などを考えている人にとって重要なのは、法的に決まっている耐用年数ではなく「物理的耐用年数」「経済的耐用年数」だということがわかってきましたよね。

法定耐用年数はどんな木造住宅であっても一定の期間であるのに対して、物理的・経済的耐用年数は建て方や住み方によって変化します。

どんなことで耐用年数が決まるのでしょうか?

日本の木造住宅の物理的耐用年数は世界的にみてとても短いとよく言われています。

その原因は、家が建ってからの“環境”です。

日本は高温多湿の国。

水分の非常に多い環境であるということです。

木材は水分にとても弱く、湿気のたまる環境ではあっという間に腐朽菌にやられて朽ち果ててしまいます。

また、湿気が多いとシロアリにもやられます。

つまり家の物理的耐用年数を短くしているのは、家が建ったあとの水分の多い環境ということになります。

家の建て方がとても大切だということですね。

経済的耐用年数については、環境はもちろん住み方のちがいにも大きな影響を受けます。

家を大切に扱い、清潔を保ってきちんとメンテナンスをしている家と、そうでない家では経済的耐用年数がちがってくるのは当然ですよね。

ここまでの内容を振り返ってまとめると、家の耐久性や耐用年数は家が建ったその時に決まっている不変的なものではなく、そのあとの環境によっていくらでも変わるということです。

つまり言い換えると、「家の耐久性は高めることができる」「家の耐用年数は延ばすことができる」ということです。

「ローコスト住宅の耐用年数は短い」ということを受け入れるしかないのではなく、自分たちのできることで長く安心して住める家にできるのは嬉しいことですよね。

設計や建てたあとの維持管理の仕方によって耐久性は変わってきます。

家を建てる際に重要なのは、躯体の材料に品質の良いものを選ぶことです。

そして木材が乾燥した状態を保てるように、構造内部に湿気がたまらないような設計と施工をすることも大切です。

良い材料で良い施工をして家を建てることが、家の耐久性のスタートラインを高くしておくためには絶対条件です。

ローコスト住宅の木材について詳しく解説した記事もありますので、ぜひ参考にしてください。

樹種別の特徴や、木材の腐食・シロアリ被害についてもまとめています。

ローコスト住宅で家づくりをする場合、ローコストだからこそのデメリットが心配でもあります。その中に、「使用する木材の価格を抑えるために品質を落としているから・・・

家が建って暮らしはじめたら、そこからは住む人次第で家の耐用年数は変化していきます。

まず大切なのは、こまめなお掃除です。

「お掃除と家の耐用年数がそんなに関係するの?」と意外に思われるかもしれませんが、お掃除は実はとても関係があるのです。

特に気を付けたいのは、キッチンなどの水回りのお掃除です。

日ごろからお掃除を欠かさなければ、水漏れ・浸水・異臭などの異常に早く気付くことができます。

水回りの異常を放置すると構造体が腐ってしまう原因にもなるので早急なメンテナンスが必要です。

また、家の外周のお掃除も日頃から習慣づけるようにしましょう。

外壁のヒビ・雨樋の不具合・敷地の陥没などの異常は、日頃の様子を知っているといないとでは気付くタイミングに差が出ます。

外周の異常も放置は禁物です。

防水機能に支障が出ている場合、構造体がやられてしまうことがあります。

家はどんなパーツでも汚れが着いていると劣化や故障が早くなってしまいます。

日々のこまめなお掃除が、不具合への早急な対応へとつながり、結果それが家の耐用年数を延ばしてくれます。

日頃のセルフチェックと並行して、定期的な点検も必ず受けましょう。

基礎や外壁の点検は築5年で受け、その後も5年ごとに点検してもらうと安心です。

外壁と屋根の継ぎ目部分から雨水が浸水して家が傷むことがあるので、特にその点はしっかりチェックしてもらいましょう。

何か問題があれば費用を惜しまず早めにメンテナンスをすることで、家の耐久性を高めて耐用年数を延ばすことができます。

水回りの点検とメンテナンスもこまめにしてもらいましょう。

排水管の高圧洗浄なども数年に1度しておくと良いでしょう。

家はとにかく水に弱いものです。

外からの水(雨)と中で使う水(給排水)に関わる箇所を、常に防水がしっかりできていて乾燥している状態に保つことがとても大事です。

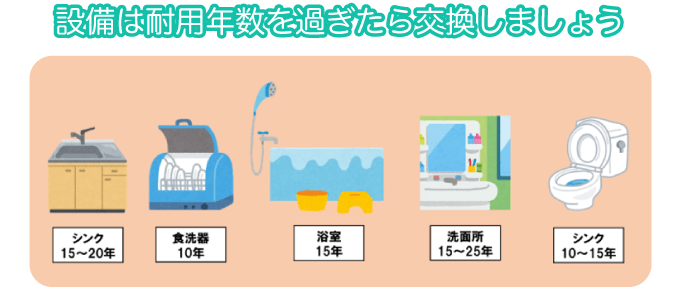

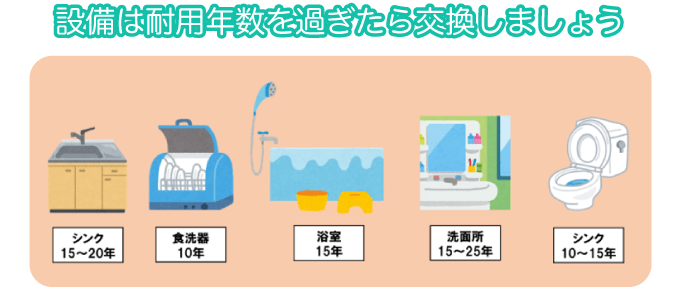

各パーツの耐用年数に応じてメンテナンスしておくことで、家全体の耐用年数を延ばすことができるのです。

水栓やパッキンや配管といった水回りの部品や、キッチン本体・キッチンの各パーツ・トイレ・洗面台・ユニットバス・給湯機などの設備については、それぞれ耐用年数が決まっていて、これは延ばすことができません。 (こまめなお手入れとメンテナンスで長持ちさせることはできます。)

寿命を迎えて機能しなくなった設備は交換するしかありません。

目に見えて故障したことがわかるものであればすぐに交換できますが、給排水管のパーツなどは故障したことがすぐにはわからないこともあります。

水漏れなどの原因になるので、普段からの点検で早期に異常を発見して早めのパーツ交換をしましょう。

家のメンテナンスや設備の交換についてさらに詳しく知りたい人には以下の記事もおすすめです。

ローコスト住宅のメンテナンス費用について各項目にわけて詳しくまとめていますので、ローコスト住宅のトータルメンテナンスコストが気になる人はぜひ参考にしてください。

ローコスト住宅を建てようか悩んでいる人の不安材料のひとつに、「ローコスト住宅のメンテナンス費用は高い」ということがあると思います。

家の耐久性を高く維持して耐用年数を延ばすためには、点検(セルフチェックも含めて)とメンテナンスが大切です。

ということは、メンテナンスがしやすい家に設計しておくことがもっと大切です。

床・天井など点検時に人の出入りが必要な個所には点検口を作っておく、排水管を一箇所にまとめてパイプスペースを作っておくなど、メンテナンスに配慮した設計にしてもらいましょう。

これから建てる家に長く住み続けたい場合は、20年後30年後のことを想定して、リフォームがしやすい間取りにしておくことも、家の経済的耐用年数を延ばすために良い方法です。

新築の時にはあまり遠い将来についてまで間取りに反映しにくいものですが、少し時間をとってそのこともしっかり考えておきましょう。

リフォームができない間取りの場合に、やむを得ず建て替えになってしまうケースも少なくありません。

たとえば将来的にバリアフリーにする、いつか子世帯と同居するかもしれない、などのことがある場合は、担当者にそのことを伝えて反映してもらいましょう。

ローコスト住宅は30年経っても充分その先も安全に住み続けることができる、とお伝えしてきました。

確かにそれは可能です。

しかしローコスト住宅をはじめとした木造住宅の築30年頃は、実際問題として何らかの“選択”をしなくてはいけない時期になる場合が多いのも事実です。

家を建ててから20年、30年と経つと家族の形態が変化します。

今後家をどのような形で活用していくか、その転機となる時期になります。まず、施主が住み続けるか・もしくは子供に相続するまたは売却するか、という選択です。

そしてその選択に応じていずれかの方法で家の形を変えることになります。

ここではこのようなローコスト住宅の築30年の選択についてみてみましょう。

これからローコスト住宅を建てる人も今住んでいる人も、将来について備えておくための参考にしていただけると思います。

ローコスト住宅を建てたのが、施主が30歳の時だったとします。

築30年の時には60歳。

子供たちは独立し、夫婦2人の生活になっている場合が多いと思います。

これから老後にむけて、

など、老後の生活を想定した選択をする時期なのです。

といった感じで、その選択に応じて何かしら家に手を加える必要が出てきます。

それぞれの費用の目安とともに解説します。

築30年の家をさらに10年20年安心して住みたい場合、メンテナンスのみで対応するのならかなり大規模なものになるでしょう。

築30年というと、外壁の大規模メンテナンスは済んでいることもありますがまだしていないこともあります。

屋根や外壁の貼り替えには合計300万円ほどかかります。

バルコニーの防水工事にも50万円ほどかかりますし、そのほかに水回りや設備などにも多額の費用がかかります。

どこの部分までをメンテナンスするかによりますが、数百万円という費用がかかると思っておく方が良いでしょう。

築30年のローコスト住宅にこの先も住むとなるとリフォームが必要になる場合もあります。

キッチンやお風呂などの水回りや内装をキレイにリフォームすると家の中が新築のようになります。

子世帯と同居する場合や、自身の老後を考えたリフォームの場合は大掛かりなものになることもあります。

築30年頃にリフォームすると、ほとんどの設備や建材に不具合が出ているので見落とすことなく全てのリフォームができます。

これが築30年未満の場合だと、もうすぐ故障しそうな設備が見落とされてしまい、リフォーム後数年でまたリフォームしなければいけなくなります。

部分的なリフォームの費用の目安としては、200~500万円くらいかかるでしょう。

このくらいの出費なら、建て替えよりもリフォームを選択するメリットの方が大きいといえます。

しかし部分的なリフォームでは対応できず大規模なリフォームをする必要がある場合は、スケルトンリフォームをすることになります。

スケルトンリフォームとは、家を構造体だけの状態にまで解体して、骨組みだけにしてからリフォームすることです。

スケルトンリフォームなら、構造体の傷みを発見し補強することができますし、間取りの変更もある程度可能なので家族の形態が変わる場合にも対応しやすいのがメリットです。

しかし費用が高額になるのがネックです。

スケルトンリフォームの費用目安は、約1,000~1,500万円ほどです。

場合によってはもっと高額になることもあります。

そのため、「いっそのこと建て替えよう」という心理になるのも仕方ありません。

スケルトンリフォームが必要な場合は、まだ家の耐用年数が残っていても解体して建て替えを選択する人も多いようです。

築30年のローコスト住宅は、手入れ次第でまだまだ住めますが、建て替えを選択する人が多いのも事実です。

住む人のライフスタイルの変化に対応させるためには大規模な改修が必要で、リフォームだけでは希望の間取りに変更できないこともあるからです。

同じ高額な費用をかけるなら構造から新品に変えようか、と考えるのは仕方のないことですよね。

費用は、新築にかかる建築費と解体費や諸費用です。

また住宅ローンを組むことになる場合が多いですが、ローコスト住宅ならではの完済の早さを活かして貯蓄ができていれば低額のローン借入れで新築することも可能です。

ですが家の本来の寿命を全うさせたいと願うなら、なるべく新築時にリフォーム可能な間取りにしておくなどして、壊すことなく住み続けたいものですよね。

やむを得ず家を取り壊すしかない場合もあります。

土地ごと売りに出したい場合は、家自体には値段がつかないことが多いので更地にして土地だけを売ることもあります。

費用の目安は、木造住宅の解体費の相場は1坪:4~5万円なので、延床面積が30坪の家なら150万円ほどかかります。

今はローコスト住宅でも高性能な長寿命住宅を建てることができます。

性能を上げるためには費用はかかりますが、その分メリットもたくさんあるので検討する価値はあります。

高品質なローコスト住宅については、詳しく解説した記事が以下になりますので興味のある人はどうぞご覧ください。

長期優良住宅や耐震等級、住宅性能表示制度などについて詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

今人気のローコスト住宅。ローコスト住宅を扱う会社が増えて、そのデザインや標準仕様が良くなってきているので、今がローコスト住宅を買うのに良いタイミングかもしれません。

ローコスト住宅をどの会社で建てるか迷っている人は、候補の中に工務店を考えていることもあると思います。

ハウスメーカーと比べると比較的自由度の高い設計でコストダウンをしてくれるところも多く、工務店は魅力的ですよね。

でもローコスト住宅を工務店で建てるとなると、家の耐久性や耐用年数に不安を感じる人もいらっしゃるかもしれません。

最後に工務店でローコスト住宅を建てる際の注意点について解説します。

工務店の何が不安なのかというと、おそらく規模が比較的小さい会社のため工法や耐震性

などに大手の企業ほどの規定がない、などの点ではないでしょうか。

確かに規模が小さな会社ほど、そういった部分が心配になりますよね。

しかし家の品質を決めるのは、最終的には施工者、つまり大工さんです。

それはハウスメーカーに依頼しても同じこと。

ハウスメーカーが施工するわけではなく下請けの工務店が施工するからです。

工務店だからといって心配というよりは、どんな会社に依頼しても心配すべき、というのが本当のところです。

工務店に依頼する場合の不安点は、アフターフォローです。

規模が小さい会社は倒産のリスクが比較的大きく、その場合のアフターフォローが全く受けられないこともあるからです。

家は建ててからも何十年と点検やメンテナンスを建築会社に依頼するものです。

工務店に依頼する場合は、その点についてよく確認しておきましょう。

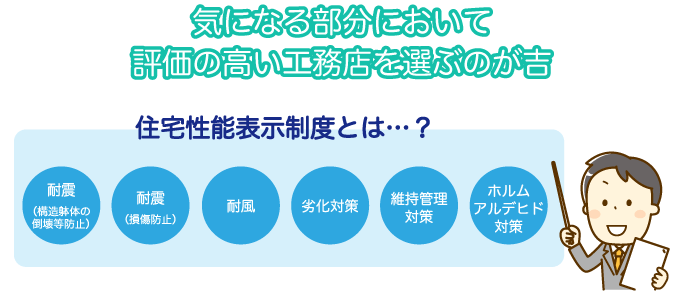

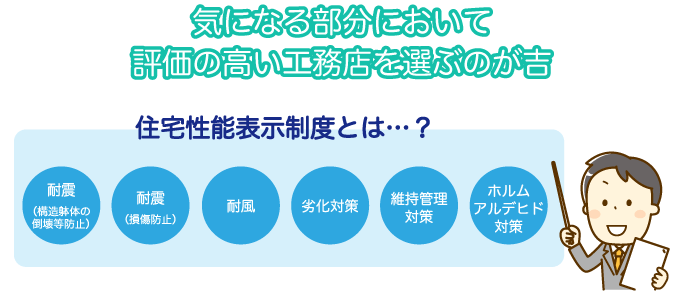

工務店に依頼したいけれど工法や耐震性などが心配な場合、住宅性能表示制度を利用するのが一番確実な方法です。

住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という法律に基づいた制度で、「評価方法基準」という一つの基準をもとに客観的に家の性能を評価する制度です。

日本全国どこで家を建てても同じ基準で評価された高性能な家を建てないと審査を通らないため、工務店で家を建てる場合でも安心です。

この制度を利用すると、住宅ローンや地震保険などで控除を受けられたり、家の資産価値が上がったりとメリットも多いのでおすすめです。

基準をクリアするためには高額な費用がかかりますが、長い目でみるとメンテナンス費用の節約や耐用年数が長くなるなど、回収できるコストといえるかもしれません。

また、きちんと施工されているかが心配な人にはホームインスペクションというものもおすすめです。

ホームインスペクションとは、第三者機関に依頼して着工から住宅診断をしてもらうことで、手抜き工事や施工ミスを都度指摘してもらい、欠陥住宅を未然に防ぐことができるものです。

ホームインスペクションについてはさらに詳しく解説している記事がありますので、詳しく知りたい人はぜひご覧ください。

「安心で安全な家を建てたい」家を建てるなら誰しもがそう願いますよね。そしてほとんどの人が限られた予算の中で家づくりをすると思います。安心安全は大前提。

いかがでしたか?

この記事では、ローコスト住宅の耐用年数について解説しました。

「ローコスト住宅の耐用年数は短い」という考え方が根拠のはっきりしないものだということがわかりました。

日本の「家」に対する考え方は、「家は30年もすれば価値がなくなるものだから、メンテナンスにお金をかけるのは無駄だ」というのが主流です。

これはとてももったいない考え方です。

そうではなくて、「家はメンテナンスをすれば価値を維持できるもの。」という考え方に変えてメンテナンスにお金をかけて50年、80年と長く大切に住みたいですね。

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど、難しい家づくり。

ただし、それは前のお話。今はインターネットが普及し、ハウスメーカーや工務店の口コミや住み心地が分かるようになりました。

家づくりで失敗しないために、間取りやデザイン、資金計画などを相談する「ハウスメーカー選び」が最も重要です。

ハウスメーカー選びの段階で情報収集を怠ると、

「こんなはずじゃなかった!」「別のハウスメーカーと契約するべきだった」と後悔する可能性が高くなります。

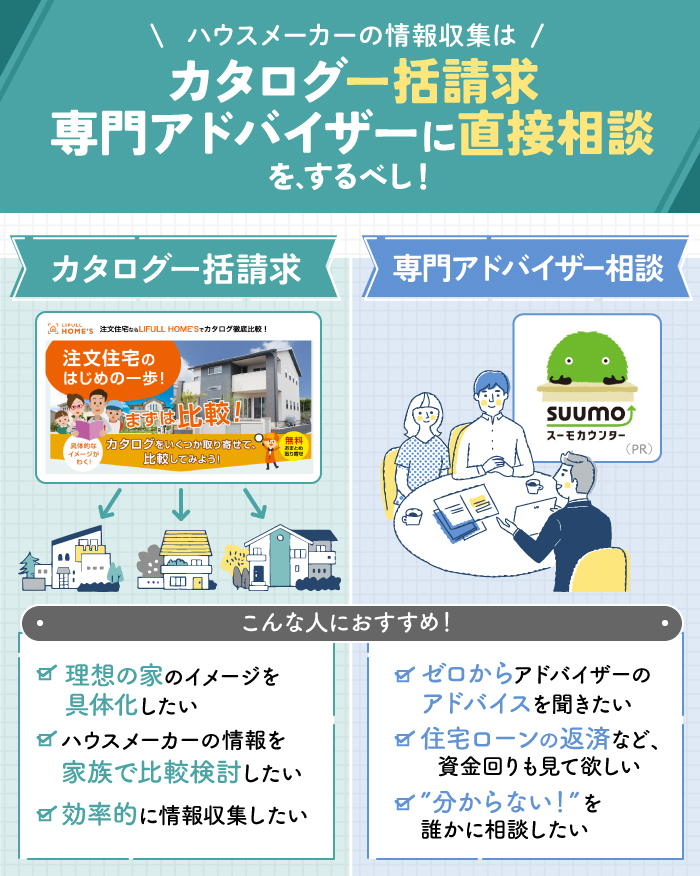

そんな悩みを抱えている方に向けて、おすすめの無料サービスを紹介します。

>>カタログ一括請求の詳細を読む

>>無料相談サービスの詳細を読む

不動産のいろは編集部は、家を建てたい方に「カタログ一括請求」と「無料相談サービス」の利用をおすすめします!

それぞれのサービスの特徴を見てみましょう。

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

「何も分からないから、家づくりの相談を誰かにしたい!」

「ハウスメーカー選びに失敗したくない!」

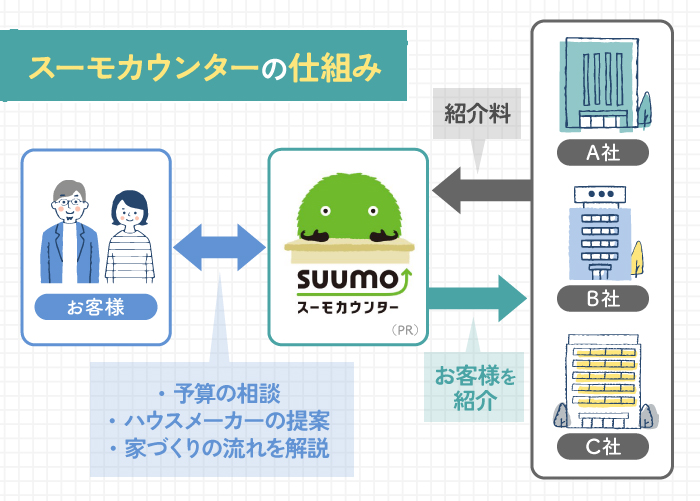

家づくりの初心者におすすめなのが、無料相談サービスの「スーモカウンター」です。

スーモカウンターは完全無料で専門アドバイザーに相談できますよ。

スーモカウンターは、ハウスメーカーから紹介料(広告費や販売促進費)を支払われています。

この紹介料で運営しているので、お客様は完全無料で利用できるんです。

ハウスメーカーからの営業は一切ありませんし、ご縁がなかった会社へのお断り代行も実施しているので、安心して利用できるサービスといえます。

家づくりの流れから資金計画まで相談できるから安心