PR

親世帯と子世帯が一緒になって生活をする二世帯住宅は、生活リズムも異なるので色々と気を使いそうと感じるかもしれません。

ですから、なるべくお互いに迷惑をかけずに仲良く生活をしていける二世帯住宅を建てたいですよね。

プライバシーを守りながら二世帯住宅を建てたいと思っている方は、完全分離型にすると良いかもしれません。

今回の記事では、二世帯住宅を建てた経験者の方から「二世帯住宅の満足度」や「完全分離型について」「家の費用について」アンケートをとり感想やアドバイスをもらいましたのでご紹介していきます。

上記のポイントでお伝えしていきます。

今回当サイトでは独自に二世帯住宅を建てた経験者の方に二世帯住宅を建てた満足度や間取りの種類、家の費用についてアンケートを実施しました。

これから二世帯住宅を建てようと計画されている方は、経験者からのコメントやアドバイスもご紹介していますので、良ければご参考ください。

| 実施方法 | インターネットによる択一選択式・記述式 |

|---|---|

| 対象者 | 二世帯住宅を建てた経験のある方62名 |

| 実施時期 | 2020年3月 |

1:二世帯住宅を建てた満足度について下記に該当するものをお選びください

①:大変満足している

②:満足している

③:不満がある

④:大変不満だ

2:二世帯住宅に住んだ感想を具体的にお聞かせください

3:これから二世帯住宅を建てる方へのアドバイスをお聞かせください

4:二世帯住宅のタイプについて下記の中から該当するものをお選びください

①:完全分離型

②:部分共用型

③:完全同居型

④:その他

5:二世帯住宅にかかった費用(建物のみ)について下記に該当するものをお選びください

①:2000万円以内

②:2000〜3000万円以内

③:3000〜4000万円以内

④:4000〜5000万円以内

⑤:5000万円以上

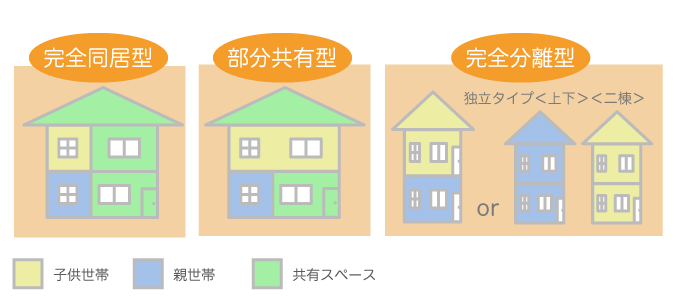

親世帯と子世帯が同居し生活を共にするのが二世帯住宅ですが、二世帯住宅の形態も様々あります。

【二世帯住宅の種類】

・完全分離型

・部分共用型

・完全同居型

親世帯と子世帯では食事の時間や入浴の時間、就寝する時間など生活リズムが異なります。

生活リズムの違いや個々のプライバシーを守りながら共存していくというのは、中々大変なものでストレスを感じてしまうことがあります。

そこでお互いの暮らしに干渉がないようにつくられたのが完全分離型です。

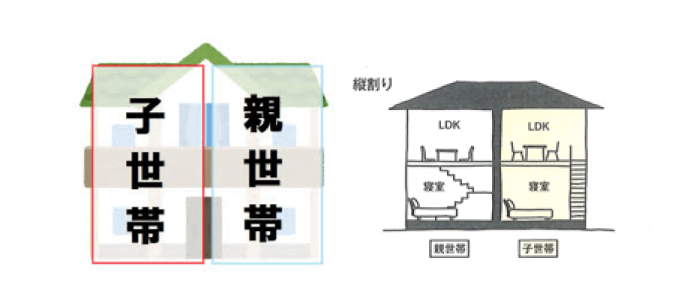

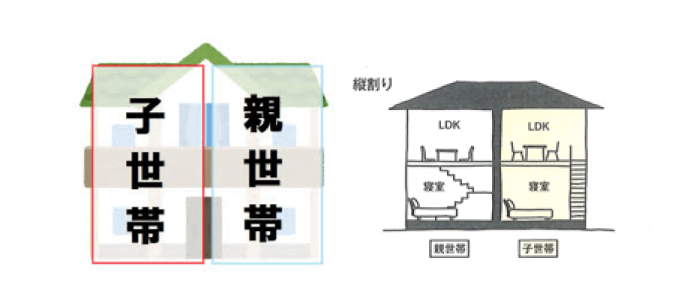

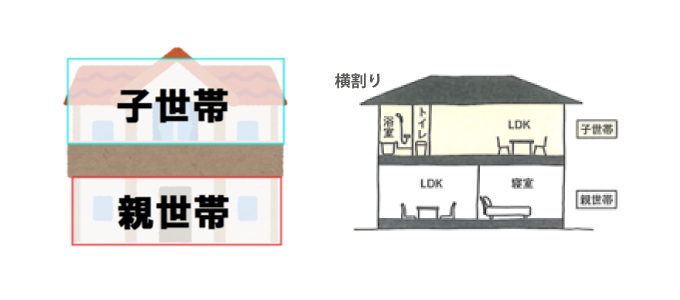

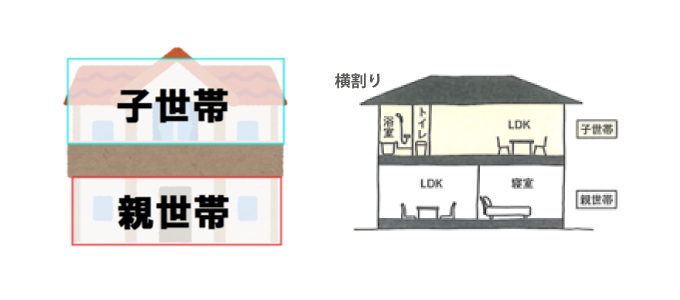

完全分離型は二階建て以上の建物に、階層ごとに世帯を分けたり、壁を立てて左右に世帯を分けたりする形態で、お互いの生活が重ならずに世帯ごとのライフスタイルを守ることができます。

【完全分離型とは】

・二階建て以上の建物で階層ごとまたは壁を仕切りに世帯を分けたつくり

・玄関を二つ設けて出入り口を分けるまたは外階段を設けて出入り口を分けたつくり

・キッチン、お風呂、トイレなど設備を分けたつくり

完全分離型の特徴は玄関が二つあり外からの出入りが分けられていて、室内から直接行き来ができないようになっています。

こうすることで同じ屋根の下に住みながらもお互いのプライバシーが守られた生活を送ることができます。

老朽化した実家を建替えて新たに二世帯住宅として再スタートをしよう、新築二世帯住宅でマンション住まいから一戸建てにシフトしよう、など二世帯住宅を検討・・・

「マイホームの話し合いの中で二世帯住宅の話が出て悩んでいる」という方も多いのではないでしょうか。特に配偶者の両親と同居の場合は・・・

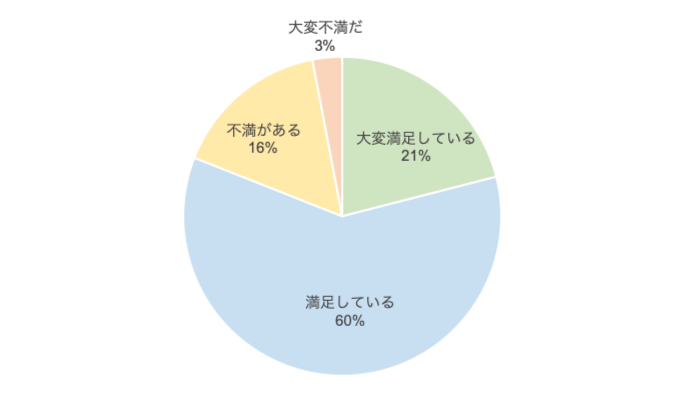

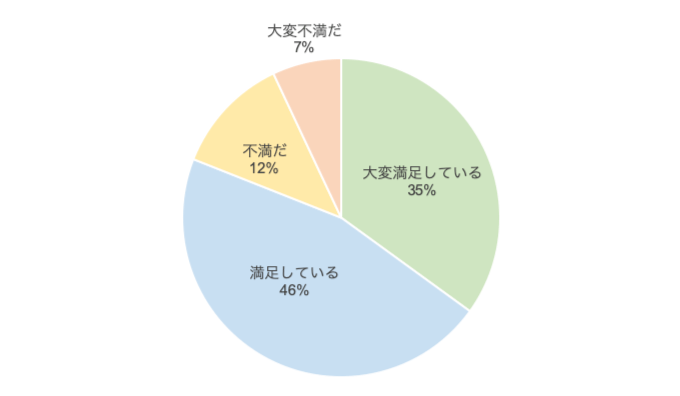

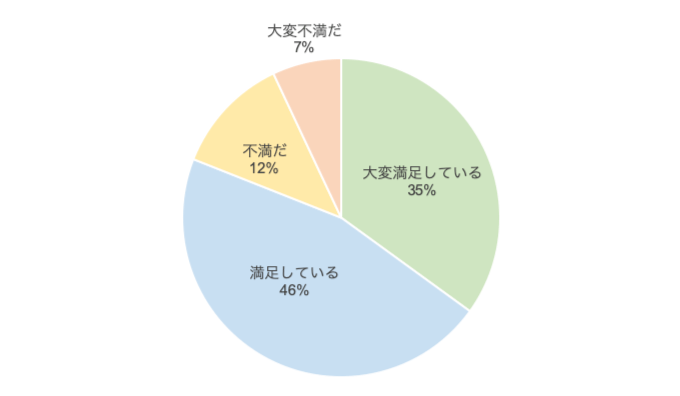

①:大変満足している(13人)

②:満足している(37人)

③:不満がある(10人)

④:大変不満だ(2人)

今回アンケートを取ったところおよそ8割の方が二世帯住宅に満足していると回答がありました。

二世帯住宅で満足している方と不満を感じている方のコメントをもらいましたのでご覧ください。

二世帯住宅で満足している方は、お互いのプライバシーが守られていながらも、困った時は助けてもらえる環境があるということがポイントのようです。

キッチンやお風呂を共用して使うという家庭では、生活リズムが違っていて苦労するとのこと。

また、同居する生活音が伝わってきて気を使ったり、ストレスを感じたりするというコメントもありました。

では、続いて二世帯住宅の種類についてアンケートを取りましたので見ていきましょう。

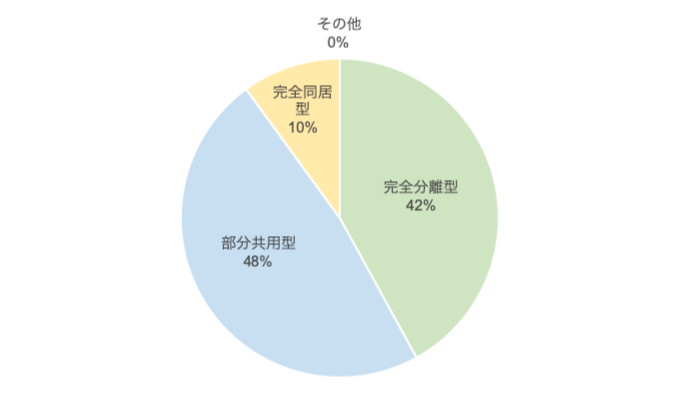

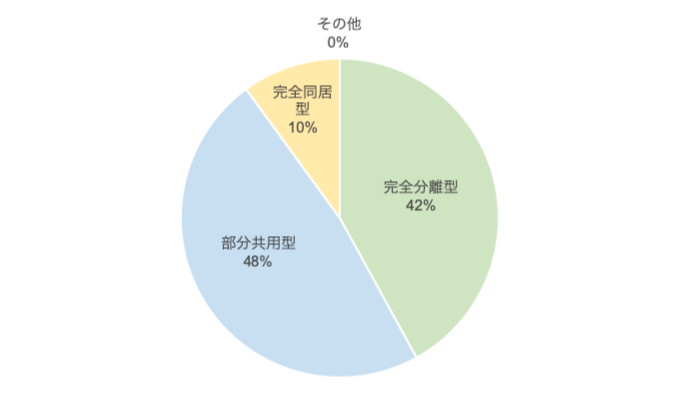

①:完全分離型(26人)

②:部分共用型(30人)

③:完全同居型(6人)

④:その他(0人)

二世帯住宅の種類で一番多かったのは部分共有型の48%でした。

次に多かったのが完全分離型の42%です。

完全同居型は10%と少ない結果でした。

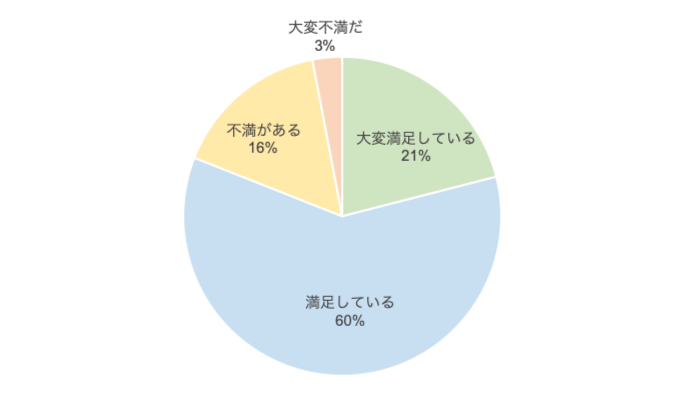

①:大変満足している(9人)

②:満足している(12人)

③:不満がある(3人)

④:大変不満だ(2人)

完全分離型に満足している方は全体の81%と多い結果でした。

満足している方と不満を感じている方のコメントをもらいましたのでご紹介していきます。

共働きで家が留守でも祖父母がいることが感じられて子供は安心するようです。

完全分離型だから生活の干渉がないためストレスなく生活ができるというのもポイントです。

コミュニケーションがとりにくくなってしまうことに配慮し、週に何回か一緒に食事をするなど交流する時間を決めているというコメントもありました。

不満と回答された方のコメントを見ると、同居する人の生活音が気になるという回答がありました。

外に出かける時も音を聞きつけ細かく詮索される家庭もあるようで気を使う場面もあるようです。

このように生活音が伝わってしまうとお互いに気を使ってしまったり、プライバシーが確保できなくなってしまったりするので、二世帯住宅では遮音性能を高めることが大事なポイントになります。

縦割りの間取りとは、壁を仕切りにして世帯を分けたつくりとなっています。

縦割りのメリットは建物のすべての階を使用することができること、両世帯とも玄関を1階に配置することができるということです。

階層を分けた横割りの間取りのデメリットである上下階の音が軽減され、割り当てられる部屋のスペースも均等にすることができます。

このことから出産などこれから家族が増えるかもしれない子世帯のスペースを広く計画することも可能です。

ただし、両世帯の間取りに階段や廊下を配置しなければいけないため、通常の家よりも部屋に取れるスペースが狭くなります。

土地が狭い場合や建築面積が狭くなるなど、都市部の狭小住宅のような建物は完全分離型にすると生活が窮屈になる可能性があるでしょう。

また、階段の移動もありますので、親が高齢の場合は移動に負担がかかります。

横割りの間取りは、階層ごとに世帯を分けたつくりの間取りです。

上下階で世帯が分けられているためライフステージに合わせて住み分けることができます。

例えば高齢の親世帯が一階を住居とすることで階段の移動がなくなり体への負担を減らすことができます。

万が一の怪我や病気の場合でも、玄関が一階にあるため救急車の搬送もしやすくなります。

介護やデイケアが必要な場合も玄関の出入りがしやすく、バリアフリーな空間をつくることも可能です。

横割りの間取りのデメリットは、室内の移動や家事などの生活音が伝わりやすいことです。

十分な遮音性能を持っていない住宅では、上の階に住む世帯の歩く音やシャワーの音、子供がはしゃぐ音などが下の階に響くため、下の階に住む世帯に気を使うことになります。

また、完全分離型の場合は玄関を二つ設けることになりますので、二つ玄関が並ぶ配置か外階段を設けて玄関を配置することになります。

完全分離型の縦割りと横割りの考え方は、どちらも二つの世帯が住み分けられる間取りとなっていますが、縦割りと横割りの間取りの違いにより部屋の広さや玄関の位置など大きく変わっていきます。

生活するためには最低限のスペースの確保が必要ですから、通常の一世帯が住む建物よりも家の広さやスペースの有効活用が必要です。

二世帯が生活できるスペースが確保できるように、ある程度大きな土地を手に入れるか、平屋や二階建ての建物ではなく三階建てか四階建ての建物を計画するなどの対策が必要でしょう。

大きな土地を手に入れるにも都市部のような場所では中々手に入りにくく、金額も高いですから、そういう場所に家を建てるのも難しいところがあります。

家を建てる場所や家に掛けられる予算、二世帯が住むためにどれくらいのスペースが必要かなど、これから生活を送るために必要な条件を明確にして間取りを決めていくこと大事となります。

間取りが決まると一安心してしまうものですが、水道や電気、ガスなどの分離についても考えなければいけません。

ここで分離ができていないと、毎月の光熱費が一緒になって請求されてきます。

単純に光熱費を折半にするケースもありますが、どちらか一方の負担が大きくなる可能性もあり、余計に気を使ってしまうことも考えられます。

水道や電気、ガスなど後から分離することも可能ですが、かなりの手間がかかりますので、二世帯住宅の計画の段階で世帯同士話し合って決めておくことをおすすめします。

注意することは、分離することで光熱費の請求を分けることができますが、その分のメーターの設置費用や基本料金がそれぞれに掛かります。

光熱費の支払いについてどのように分けるかよく検討して決めることが大切です。

二世帯住宅を建てる時は相続についてもよく話し合っておくことが大切です。

両親が存命している間は問題ないでしょうが、亡くなった時の遺産分割をどうするかが問題になります。

親の子供に兄弟がいて財産となる土地や建物が共有として遺産分割されている場合、実際には同居していない子供の世帯には何も財産として利用もできなければ収入を得ることもできません。

このような状態だといずれは同居していた子供世帯に対して共有物分割の請求を起こされる可能性があります。

共有物分割請求により同居していた世帯は、これまで土地を自由に使っていたのが、土地を分割するか、土地の共有部分に見合うお金を支払うか、選択する必要に迫られることになってしまいます。

二世帯住宅の相続は、子供同士の揉め事のきっかけになってしまいますので、家を建てる前に他の子供たちも交えてよく話し合い事前に了解を得ておくことが大切です。

また、こうしたことは遺言書にしておくことが望ましいですので、専門家にアドバイスをもらうことをおすすめします。

完全分離型はお互いの生活に干渉しない良さがありますが、完全に分離してしまう間取りだとコミュニケーションが希薄となり孤独感を際立たせてしまいます。

同じ屋根の下に住んでいるとはいえ、これでは寂しい家となってしまいますので、ある程度のコミュニケーションは必要になります。

お互いにコミュニケーションがとれるように、ゆったりとした庭を設けて人が集まれるようにしたり、週に数回は一緒に食事をとったりするなどして良好な関係を築いていくことが大切です。

近の住宅事情の傾向として、建築費を抑えたい、親の介護問題、共働きによる子育て問題等の理由から「二世帯住宅」を選択する人が増えているようです。・・・

完全分離型のメリットをまとめると下記のようになります。

【完全分離型のメリット】

・プライバシーが守られやすい

・税制面で優遇される

・将来的に賃貸として貸せる

二世帯住宅のメリットに税金負担を軽減することができる優遇制度があります。

二世帯住宅を建てると掛かる固定資産税や不動産取得税など下記の条件を満たすことで負担を減らすことができます。

【不動産取得税】

・50㎡以上240㎡以下の床面積の新築で一世帯当たり1200万円の控除

・二世帯住宅の場合は二世帯となるため2400万円の控除

【土地の固定資産税】

・課税標準額が1/6軽減

・都市計画税が1/3軽減

※家屋が建つ土地のうち200㎡までが小規模住宅用地として扱われていること

※二戸分としてみなされる場合は400㎡まで小規模住宅用地の扱いとなる

【建物の固定資産税】

・一世帯あたり床面積120㎡相当分の固定資産税が新築後3年間は1/2の減額

・二戸分と認められる場合は床面積が二世帯分となり最大240㎡までが減額対象

・長期優良住宅に認定された住宅の場合、新築後5年間は1/2の減額

※2020年3月31日までに新築した建物が対象

二世帯住宅の税制優遇を受ける時のポイントは二戸分として認められることです。

軽減措置が受けられる二世帯住宅とは「構造上の独立性」「利用上の独立性」を満たしていることです。

具体的には「玄関やキッチン、トイレが各世帯専用に持っていて独立して生活ができること」「各世帯つなぐ廊下などは鍵付きの扉などで仕切ること」などです。

ただし、二世帯住宅の要件は地方自治体によって異なる場合もありますので、計画前に確認をとりましょう。

その他にも二世帯住宅を建てる際に利用できる補助金「地域型住宅グリーン化事業」や「住まい給付金」などもあります。

家を建てる時は、様々な税金がかかってきます。 また、住宅ローン減税や消費税増税による特例制度もあり節税ができますので、ぜひ利用して家を建てたいですよね。

家を建てるのはほとんどの人にとって一生に一度の大きな買い物。少しでも出費を抑え、その分を家具や豊かな生活に回したいものです。 そこで・・・

さらに二世帯住宅のメリットは賃貸住宅として活用することも可能です。

部分共用型や完全同居型だと中々借り手がつかない可能性がありますが、完全分離型ならお互いのプライバシーが守られ借り手もつきやすい傾向です。

完全分離型はデメリットもありますので、計画する際はこの点もよく検討しましょう。

【完全分離型のデメリット】

・建築コストがかかる

・コミュニケーションが希薄になる

各世帯を分離した家づくりですからコミュニケーションが希薄となってしまうのは前述しました。

その他にあるデメリットは、やはり建築費用が掛かることでしょう。

二世帯住宅は二世帯が暮らすことができる床面積が必要ですし、完全分離型はキッチンやお風呂など設備面も各世帯に置かなければいけません。

つまり階段や廊下、各部屋などの床面積が増えるばかりでなく、通常の建物の2倍の設備費用が掛かるということになります。

キッチンなどの水回り設備の費用を抑えたいという場合は、完全分離型ではなく、設備が共用できる「部分共用型」か「完全同居型」を検討することになるので、各世帯のライフスタイルと予算を考慮して決めましょう。

「マイホームの話し合いの中で二世帯住宅の話が出て悩んでいる」という方も多いのではないでしょうか。特に配偶者の両親と同居の場合は・・・

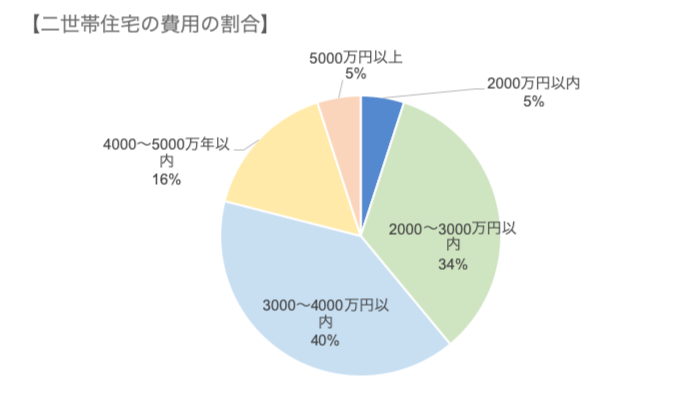

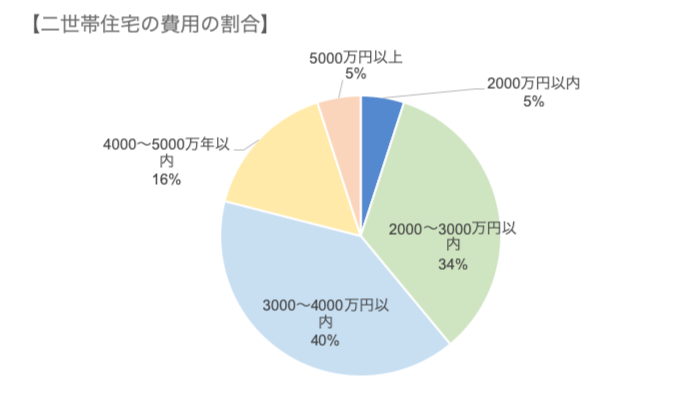

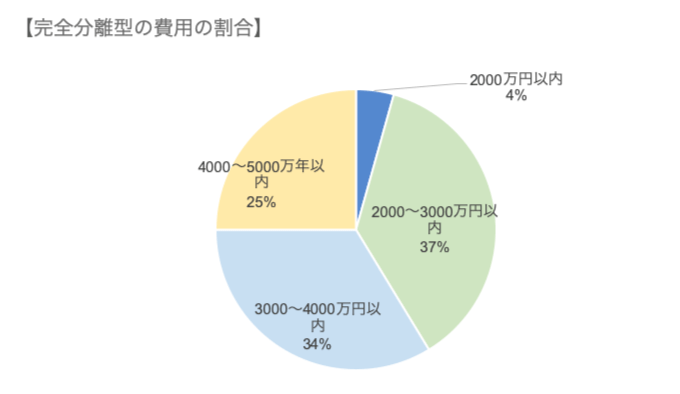

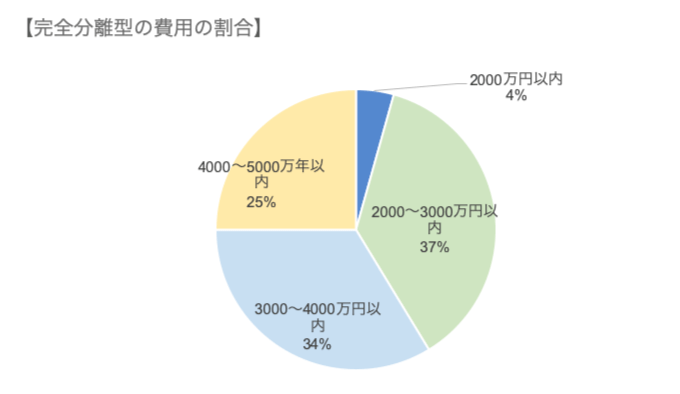

①:2000万円以内(3人)

②:2000〜3000万円以内(21人)

③:3000〜4000万円以内(25人)

④:4000〜5000万円以内(10人)

⑤:5000万円以上(3人)

①:2000万円以内(1人)

②:2000〜3000万円以内(9人)

③:3000〜4000万円以内(8人)

④:4000〜5000万円以内(6人)

⑤:5000万円以上(2人)

二世帯住宅の費用は完全分離型でもおよそ70%が2000〜4000万円以内で建てています。

ただし、今回のアンケートでは建物のみの費用ですので、土地の購入が必要な方は建物費用にプラスして土地の費用が掛かります。

一般的に二世帯住宅の費用は、完全同居型<部分共用型<完全分離型の順で費用が高くなります。

このことから建物の費用は共用部分が増えるほど価格が下がるということです。

2019年10月1日より消費税率が10%になり増税となりました。しかし、「住宅ローン控除」、「すまい給付金」の拡充や、「次世代住宅ポイント制度」の創設・・・

では、最後に二世帯住宅を建てた方のアドバイスをもらいましたのでご紹介していきます。

プライバシーが確保できて生活の干渉がないのが完全分離型のメリットです。

完全分離型を建てたからのアドバイスでは共用部分を減らしていくことでプライバシーは守れるとコメントされています。

また、生活音が伝わるなど困ったこともあります。

生活音の問題は、建物の防音と遮音の性能を上げて対策を立てることがポイントです。

防音対策は二階の床に断熱材を敷く、壁に防音性能が高い断熱材を入れるなどが挙げられます。

上下階の部屋の配置も生活音の対策になりますので、間取り計画の時に生活音について設計者からアドバイスをもらいましょう。

ここまで二世帯住宅の完全分離型についてお伝えしてきました。

完全分離型の二世帯住宅は、共働きの家庭など生活リズムの違いがあってもお互いの生活に干渉せずプライバシーを守ることができる現代のニーズに合った住宅です。

これから二世帯住宅を建てようと計画されている方で、どんな住宅を建てようか迷われている方は、今回ご紹介した経験者からのコメントやアンケートを参考にしていただけると嬉しく思います。

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど、難しい家づくり。

ただし、それは前のお話。今はインターネットが普及し、ハウスメーカーや工務店の口コミや住み心地が分かるようになりました。

家づくりで失敗しないために、間取りやデザイン、資金計画などを相談する「ハウスメーカー選び」が最も重要です。

ハウスメーカー選びの段階で情報収集を怠ると、

「こんなはずじゃなかった!」「別のハウスメーカーと契約するべきだった」と後悔する可能性が高くなります。

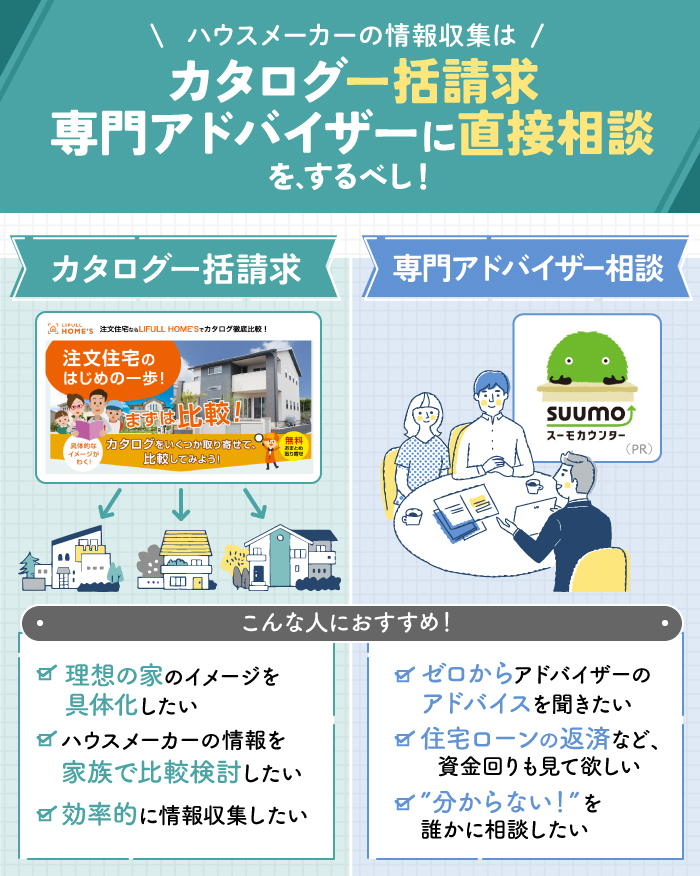

そんな悩みを抱えている方に向けて、おすすめの無料サービスを紹介します。

>>カタログ一括請求の詳細を読む

>>無料相談サービスの詳細を読む

不動産のいろは編集部は、家を建てたい方に「カタログ一括請求」と「無料相談サービス」の利用をおすすめします!

それぞれのサービスの特徴を見てみましょう。

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

「何も分からないから、家づくりの相談を誰かにしたい!」

「ハウスメーカー選びに失敗したくない!」

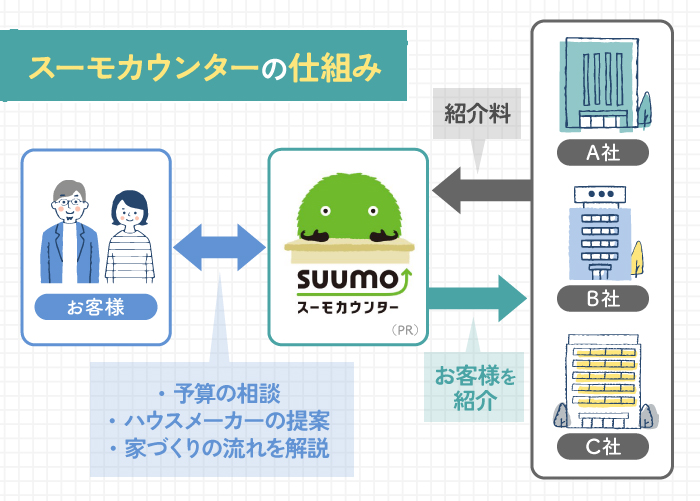

家づくりの初心者におすすめなのが、無料相談サービスの「スーモカウンター」です。

スーモカウンターは完全無料で専門アドバイザーに相談できますよ。

スーモカウンターは、ハウスメーカーから紹介料(広告費や販売促進費)を支払われています。

この紹介料で運営しているので、お客様は完全無料で利用できるんです。

ハウスメーカーからの営業は一切ありませんし、ご縁がなかった会社へのお断り代行も実施しているので、安心して利用できるサービスといえます。

家づくりの流れから資金計画まで相談できるから安心