PR

「二世帯住宅を建てたいけど、費用はどのくらいかかるの?」

「二世帯住宅にもタイプがあると思うけど、具体的に何が違うの?」

家づくりを検討する時、まずは費用面が気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、二世帯住宅を建築する際の費用を解説します。

合わせて二世帯住宅のタイプや、メリット・デメリットも解説するので、ぜひ参考にしてください。

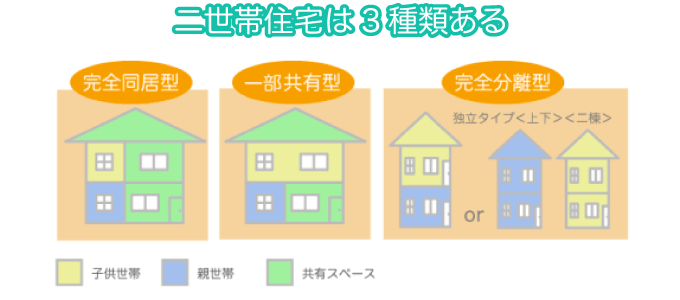

二世帯住宅の同居スタイルとして「完全分離型」、「一部共有型」、「完全同居型」があります。

建築価格で見れば順に下がります。二世帯住宅の同居スタイルは、「夫側の両親と同居か?妻側の両親と同居か?」や「共働きか?専業主婦か?」も考慮しないといけません。

親世帯も子世帯もどちらも満足のいく同居スタイルの選択が必要です。それぞれにメリット・デメリットがありますので、以下で解説します。

玄関や浴室・洗面・トイレ・台所などの水回りが別々になっていて、生活空間を一切共有しないタイプです。二世帯が完全に独立して生活できる住宅を「完全分離型」二世帯住宅といいます。さらに壁を隔てて左右で世帯を分けるタイプを「水平分離タイプ」、2階以上の住宅の場合、階で世帯を分けるタイプを「上下分離タイプ」といいます。それぞれの間取りの事例は下図の通りです。

それぞれのメリット・デメリットをまとめますと下表の通りです。

| タイプ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 水平分離型 | ・プライバシーを守りやすい ・将来、賃貸活用がしやすい ・訪問介護が必要な際、利用しやすい |

・広い敷地が必要 ・工事費用が高くなる:設備が2倍 他に水道管・排水管が長くなるなど ・生活費の共有ができない ・無駄なスペースができる |

| 上下分離型 | ・プライバシーを守りやすい ・将来、賃貸活用がしやすい ・訪問介護が必要な際、利用しやすい |

・工事費用が高くなる:設備が2倍 ・生活費の共有ができない ・1階の匂いが2階へ伝わる ・2階の騒音・振動が1階へ伝わる ・無駄なスペースができる |

Δ完全分離型二世帯住宅のメリット・デメリット

完全分離型二世帯住宅での注意点は、家の中にお互いの世帯同士が行き来することが出入口を1箇所設けないと建築基準法上「共同住宅」となり、「特殊建築物」となります。そうなると敷地の接道が2mでよかったものが、4m必要になるなどの規制が厳しくなります。

玄関や台所など一部を共有しつつ、二世帯がある程度の独立を保って生活できる住宅を「一部共有型」二世帯住宅といいます。間取りの事例は下図の通りです。

メリット・デメリットをまとめますと下表の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・共有した部分だけ費用を落とせる (例)玄関、階段、水回りなど 特に水回りの共有はランニングコスト (水道光熱費)も落とせる ・分離した部分だけプライバシーを保てる |

・分離した部分だけ無駄なスペースができる ・共有した分だけ、プライバシーを保ちに くくなる |

Δ一部共有型二世帯住宅のメリット・デメリット

台所や浴室などの水回りは、使う人の使用スタイル(こだわり)が異なりますので、無理に共有するとトラブルの元になります。事前の話し合いで調整する必要があります。

ここで一部共有型二世帯住宅は、どの部分を共有している割合が大きいのか。エニワン株式会社が調査したデータを見てみましょう。

| 順位 | 共有している部分 | 割合 |

|---|---|---|

| 1位 | 玄関 | 46.9% |

| 2位 | キッチン(台所) | 28.2% |

| 3位 | お風呂・トイレ | 22.9% |

| 4位 | 寝室 | 1% |

| 5位 | その他 | 1% |

Δ一部共有型二世帯住宅のうち、共有している部分の比率

引用:エニワン株式会社「2年以内に二世帯住宅を建てた1,097人の本音!」

玄関の共有が一番多く、次いで水回りを共有する割合が大きくなっています。

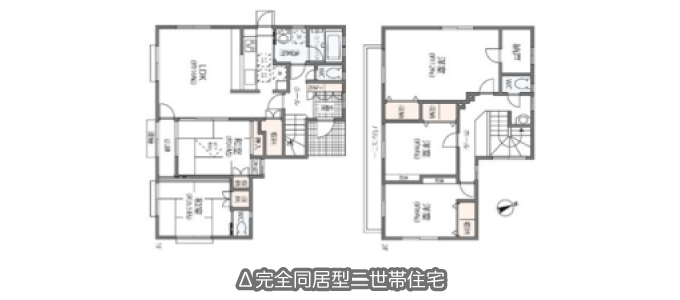

二世帯が水回り設備をはじめ、大半のスペースを共有しながら生活をする住宅を「完全同居型」二世帯住宅といいます。寝室だけ分離する生活スタイルです。間取りの事例は下図の通りです。

メリット・デメリットをまとめますと下表の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・工事費用が一番安くなる ・お互いの体調などがすぐにわかる ・生活費が割安になる |

・プライバシーを保てない ・生活スタイルが親に合わせて変わる ・ストレスがたまりやすい |

Δ完全同居型二世帯住宅のメリット・デメリット

老朽化した実家を建替えて新たに二世帯住宅として再スタートをしよう、新築二世帯住宅でマンション住まいから一戸建てにシフトしよう・・・

最近の住宅事情の傾向として、建築費を抑えたい、親の介護問題、共働きによる子育て問題等の理由から「二世帯住宅」を選択する人が増えているようです。・・・

二世帯住宅を入手する方法として、新築する場合、中古住宅を購入する場合、既に住んでいる住宅をリフォームもしくはリノベーションして二世帯住宅にする場合がありますが、費用で見れば順に下がります。また、同居スタイル(完全分離型、一部共有型、完全同居型)によっても違います。

二世帯住宅のハウスメーカーは新築費用を公開していませんので、民間の統計データに基づき分析します。「2014年 注文住宅動向・トレンド調査」(リクルート住まいカンパニー調べ)によりますと、単世帯・二世帯住宅の平均延床面積と平均建築費は下表の通りです。元の表に平均坪単価と単世帯に対する二世帯の割合を付加しています。

| 平均延床面積 | 平均建築費(土地代除く) | 平均建築坪単価 | |

|---|---|---|---|

| 単世帯(N=1601) | 43坪(141.9㎡) | 2,625万円 | 61.05万円 |

| 二世帯(N=275) | 57坪(188.1㎡) | 3,566万円 | 62.56万円 |

| 単世帯に対する 二世帯の割合 | 1.33 | 1.36 | 1.02 |

Δ単世帯・二世帯住宅の平均延床面積と平均建築費

(「2014年 注文住宅動向・トレンド調査(リクルート住まいカンパニー調べ)」を加工して作成)

この統計データより読み取れることは、単世帯住宅よりも二世帯住宅の延床面積は1.33倍広いこと、建築費は1.36倍高いこと、平均坪単価は1.02倍高いことがわかります。したがって、単世帯住宅と二世帯住宅の坪単価はほぼ変わらず、延床面積の違いにより新築費用が決まることが読み取れます。そして、二世帯住宅の平均建築坪単価は62.56万円です。

また、「完全同居型」、「一部共有型」、「完全分離型」の平均建築費は、下表の通りです。元の表に平均建築費を二世帯平均坪単価:62.56万円で除して求めた平均延床面積を付加しています。

| 同居スタイル | 平均建築費(土地代除く) | 平均延床面積 |

|---|---|---|

| 完全同居型(N=115) | 3,200万円 | 51坪(169㎡) |

| 一部共有型(N=92) | 3,695万円 | 59坪(195㎡) |

| 完全分離型(N=68) | 4,009万円 | 64坪(212㎡) |

Δ同居スタイルごとの平均建築費

(「2014年 注文住宅動向・トレンド調査(リクルート住まいカンパニー調べ)」を加工して作成)

この統計データより読み取れることは、「完全同居型」、「一部共有型」、「完全分離型」の順に高くなり、延床面積も大きくなります。共有する部屋や設備が少なくなるほど高くなります。

ここで、今回の記事のテーマにもなっている延床面積50坪の二世帯住宅ですが、あえて計算しますと、

50坪 × 62.56万円/坪 = 3,128万円

となります。二世帯住宅:延床面積50坪の平均価格は約3,100万円となります。

上表を応用して、同居スタイルごとの価格帯を出してみます。平均延床面積にプラスマイナス10坪を加味して価格帯を計算しますと下表の通りです。

| 同居スタイル | 建築価格帯(土地代除く) | 延床面積 |

|---|---|---|

| 完全同居型 | 2,565万円~3,817万円 | 41坪~61坪 |

| 一部共有型 | 3,065万円~4,317万円 | 49坪~69坪 |

| 完全分離型 | 3,378万円~4,639万円 | 54坪~74坪 |

Δ同居スタイルごとの建築価格帯

中古二世帯住宅の価格は、地域・築年数・同居スタイルによりバラバラです。一定の傾向を見出すことは困難です。価格帯は、1,000万円未満の二世帯住宅から2億円以上の二世帯住宅まで幅広く分布しています。大手住宅検索サイトの「楽待」、「健美家」、「SUUMO」、「LIFULL HOME」などで二世帯住宅を検索すると、多数の中古物件を見ることができます。

既に住んでいる住宅をリフォームもしくはリノベーションして二世帯住宅にする方法は、土地・建物を購入せずに済む分、価格を一番抑えることができます。ここでリフォームとリノベーションの違いを説明します。

| リフォーム | 新築時の状態に戻す修繕工事をいいます。住宅全体を新築時の状態に戻す場合や、一部だけを戻す場合があります。一般的には、一部だけを新築時の状態に戻す修繕工事を指します。水回りだけを修繕する場合や部屋の天井・壁のクロス張替や床材の張替だけを修繕する場合があります。 |

|---|---|

| リノベーション | 時代の趨勢と共に、設備・器具も日々進化しています。新築時の状態よりもさらに価値を付加した修繕工事をいいます。その時点での生活スタイルに合わせた間取りの変更や、増築工事、最新の住宅設備・器具への変更、水回り設備の増加などがあります。 |

工事費用は、同居スタイルをどのタイプにするかによって大きく違ってきます。リフォームかリノベーションかの目安は下表の通りです。

| 同居スタイル | 増改築工事の目安 | 工事費用の目安 |

|---|---|---|

| 完全分離型 | リノベーション | 高い |

| 一部共有型 | リノベーション | 中ほど |

| 完全共有型 | リフォーム | 安い |

Δ同居スタイルによる工事費用の目安

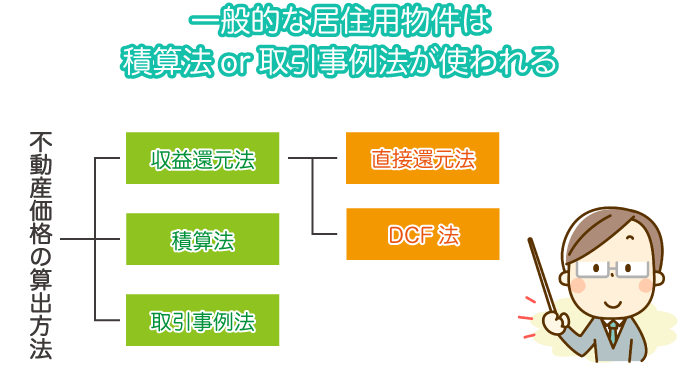

不動産価格の算出方法には、取引事例法、積算法、収益還元法の3方法があります。

二世帯住宅のような居住用不動産には通常、取引事例法と積算法が使われますが、ここでは積算法にて建物価格を計算します。積算法は、不動産の担保評価から不動産価格を計算します。土地は路線価を、建物は再調達価格を基にして計算し、それぞれ評価価格を出します。それらを合算して、不動産の評価価格とします。

ここでは、

建物の積算価格を計算します。建物の積算価格を出す再調達価格は、建物を建てる際の1㎡当たりの建築費用です。国税庁のWEBサイトに記載されている数値を使います。※1

建物価格=再調達価格(円/㎡)×延床面積(㎡)×(法定耐用年数―経過年数)÷法定耐用年数

| 建築年 | 木造・ 木骨モルタル | 鉄骨鉄筋 コンクリート | 鉄筋 コンクリート | 鉄骨 |

|---|---|---|---|---|

| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

| 平成26年 | 163.0 | 276.2 | 228.0 | 176.4 |

| 平成27年 | 165.4 | 262.2 | 240.2 | 197.3 |

| 平成28年 | 165.9 | 308.3 | 254.2 | 204.1 |

| 平成29年 | 166.7 | 350.4 | 265.5 | 214.6 |

| 平成30年 | 168.5 | 304.2 | 263.1 | 214.1 |

Δ建物の標準的な建築価格表(単位:千円/㎡) 国税庁 ※1

木造の場合、平成30年の建築単価は168.5千円/㎡となります。坪単価に変換すると、557千円/坪となります。例えば、延床面積50坪の二世帯住宅の場合、557(千円/坪)×50(坪)=2,785万円となります。

鉄骨造の場合、平成30年の建築単価は214.1千円/㎡となります。坪単価に変換すると、708千円/坪となります。例えば、延床面積50坪の二世帯住宅の場合、708(千円/坪)×50(坪)=3,540万円となります。

鉄筋コンクリート造の場合、平成30年の建築単価は263.1千円/㎡となります。坪単価に変換すると、870千円/坪となります。例えば、延床面積50坪の二世帯住宅の場合、870(千円/坪)×50(坪)=4,350万円となります。

同様にして計算した建築構造と延床面積の違いによる建築価格の目安は下表の通りです。

| 建築構造 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 | |

|---|---|---|---|---|

| 建築単価 | 55.7万円/坪 | 70.8万円/坪 | 87.0万円/坪 | |

| 延床面積 | 40坪 | 2,228万円 | 2,832万円 | 3,480万円 |

| 50坪 | 2,785万円 | 3,540万円 | 4,350万円 | |

| 60坪 | 3,342万円 | 4,248万円 | 5,520万円 | |

| 70坪 | 3,899万円 | 4,956万円 | 6,090万円 | |

| 80坪 | 4,456万円 | 5,664万円 | 6,960万円 | |

Δ建築構造と延床面積の違いによる建築価格(土地代除く)の目安

「新築二世帯住宅」で二世帯住宅の平均建築坪単価は62.56万円でした。上記の建築構造の違いによる建築単価と比較して考察しますと、大半の二世帯住宅が木造で建築されているといえます。

土地・建物費用以外に購入時・建築着工時や購入後・建築後にも様々な諸費用が発生します。

| かかる費用 | 内容 |

|---|---|

| 売買仲介手数料 | 二世帯住宅を購入する際、不動産会社に売買の仲介の対価として支払う費用。 【仲介手数料の上限】 ※延床面積50坪で購入価格3,100万円の二世帯住宅を購入した場合、3,100万円 × 3.24% + 64,800円 = 1,069,200(円)となる。 |

| 手付金・工事着手金 | 手付金は二世帯住宅を購入する際、売主に支払う費用のこと。購入費用の10%前後で購入代金の一部となる。工事着手金は、二世帯住宅を建築する際、着工時に建築会社に支払う費用。建築費用の10%前後で建築費用の一部となる。 |

| 登録免許税 | 登録免許税は、法務局に対して不動産などの所有権移転に伴う登記手続きや、住宅ローンの抵当権設定に伴う登記手続きの際に課税される国税。要件を満たせば軽減措置が受けられる。 |

| 印紙税 | 売買契約書や建築請負契約書を作成する際に貼り付ける印紙に対してかかる国税。 |

| 司法書士報酬 | 司法書士に対して不動産登記を依頼する際の報酬。 測量費・境界明示費 敷地面積、敷地内外の高低差、隣地との境界確定、道路明示などの費用。どこまで測定・明示するかにもよるが、概ね50万円~200万円程度。 |

| 建築設計費 | 注文住宅にする際、建築士に二世帯住宅の設計を依頼する際の報酬。概ね工事金額の3%~10%。 |

| かかる費用 | 内容 |

|---|---|

| 不動産取得税 | 不動産取得税は、土地、建物を売買・贈与・交換・建築などによって取得した場合に、都道府県が課税する地方税のこと。税額は、課税標準額(固定資産税評価額)×税率で計算される。要件を満たせば軽減措置を受けられ、納税額が大幅に下がる。二世帯住宅購入後もしくは建築後数か月経てば、都道府県から納税請求書が届く。 |

| 固定資産税 | 固定資産税は、毎年1月1日時点での土地、建物の所有者に課税され、土地、建物が所在する市町村に納める地方税。 |

| 都市計画税 | 都市計画税は、都市計画時事業または土地区画整理事業にかかる費用に充当するため、目的税としてその土地・建物が所在する市町村に納める地方税。 |

二世帯住宅を建てる・購入するために住宅ローンを利用する場合は、金消契約書に必要な印紙にかかる印紙税、事務手続き手数料やローン保証料、団体信用生命保険(団信)特約料、火災保険料などが必要になります。

二世帯住宅のメリットは、子育て、介護、資金援助・補助金、減税などにあります。

若い世代は共働きが多いです。夫婦ともにフルタイムで働けば、子育ても大変になります。その場合、同じ家に親がいれば子供の面倒をみてくれます。特に急な体調不良による看病や保育園・幼稚園の送り迎えなどを手伝ってもらえれば、非常に助かります。二世帯住宅の最大のメリットと言えるでしょう。

身近に親がいることにより、体調などの様子を見ることができます。親の体力の衰えが目立つようになるとサポートすることもできます。しかし介護にまでなれば大変になるので、訪問介護を利用します。一部共有型や完全分離型二世帯住宅であれば、訪問介護を利用しやすい環境にあります。訪問介護ヘルパーも同居家族に気兼ねすることなく、台所・洗面・風呂・トイレといった水回りを使うことができます。

二世帯住宅を新築する場合や中古住宅を購入する場合に多額の費用を要します。親と共に資金を出し合うことで、二世帯住宅の資金計画を立てやすくなります。また、二世帯住宅に対して様々な補助金制度がありますので、事前に確認して活用できると資金計画も楽になります。

① 相続税

二世帯住宅は、相続発生の際に条件が整えば「小規模宅地等の特例」を使うことができます。

土地の相続税評価額を330㎡(約100坪)までの部分については80%の減額となり、20%の評価となります。ただし、330㎡を超える部分については、減額はありません。

例えば二世帯住宅で使っている土地が400㎡あるとします。相続が発生した場合、400㎡のうち330㎡までは20%の相続税評価となり、残りの70㎡は100%の相続税評価となります。この減額は非常に効果が高く、場合によっては相続税評価額が相続税基礎控除額よりも低くなり、相続税が生じないこともあります。

② 不動産取得税

不動産取得税は、不動産の固定資産税評価額に対して税率は原則4%ですが、

土地と住宅について2021年3月31日の取得まで税率は3%に引き下げられています。

宅地:不動産所得税=固定資産税評価額×1/2×3%

住宅:不動産取得税=固定資産税評価額×3%

宅地の場合、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。

・45,000円

・土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅床面積の2倍(200㎡が限度)×住宅の取得持分×3%

住宅の場合、新築であれば固定資産税評価額より1,200万円/戸控除できます。二世帯住宅であれば、条件が整えば2戸分:2,400万円控除できます。

場合によっては、宅地・住宅ともに不動産取得税がかからないこともあります。

プライバシーが保ちにくくなり、建築価格・土地価格が高くなります。

完全同居型や一部同居型になると、親と直接接する機会も多くなり、プライバシーを保ちにくくなります。そこからストレスがたまることも考えられます。生活スタイルの相違、特に台所や浴室などの水回りの使用スタイルの相違によるトラブルが生じることもあります。建てる前に本音ベースでの話し合いを持つことが大切です。

二世帯住宅は通常の単世帯住宅と比較して、延床面積が大きくなります。「1-2-1.新築二世帯住宅」でも説明しましたが、単世帯住宅の平均延床面積は43坪ですが、二世帯住宅の平均延床面積は57坪で、1.33倍になります。それに伴い平均建築費は1.36倍になります。同居スタイルの中で完全分離型になると、建築価格は2倍近くになります。新築にこだわらず中古住宅も視野に入れ、特に住宅ローン返済に支障をきたさないように、余裕をもった資金計画が大切になります。

上記にもしましたが、二世帯住宅の延床面積は、単世帯住宅の1.33倍です。そこから逆算して土地面積も1.33倍必要になります。それに伴い土地価格も高くなります。

以上、まとめますと下表の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 子育ての面倒をみてもらえる | プライバシーを保ちにくい |

| 介護の心配が軽減 | 建築価格が高い |

| 親からの資金援助、補助金制度 | 土地価格が高い |

| 相続税の軽減 | – |

| 不動産取得税の軽減 | – |

Δ二世帯住宅のメリット・デメリット

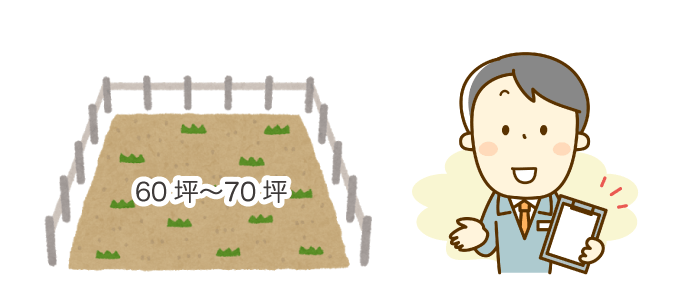

二世帯住宅の規模を検討する際、その物差しが必要になります。検討している土地にどれ位の規模の二世帯住宅を建てられるのか?逆に二世帯住宅の規模から考えた場合、どれ位の土地面積が必要になるのか?その目安がわかれば、計画も立てやすくなります。また規模により費用も異なります。ここでは、必要な土地面積、建物面積を計算する方法を解説します。

建物規模を制限する指標の中に建蔽率と容積率があり、両者とも市町村にある都市計画図で定められています。都市計画図には他に土地利用を定めた用途地域が記されてあり、住居系、商業系、工業系の用途地域があります。大まかにいえば、建蔽率(けんぺいりつ)は建物の水平方向の床面積を制限し、容積率は建物の垂直方向の床面積を制限します。

建蔽率は、敷地面積に対する建築面積の割合です。建蔽率によって、建てられる建物の水平方向の床面積が制限されます。建築面積は建物の水平投影面積です。用途地域により建蔽率が決められています。市町村のWEBサイトで確認することができます。

建築面積(㎡) = 敷地面積(㎡) × 建蔽率(%) ÷ 100

【事例1】

敷地面積:100㎡、用途地域で決められた建蔽率:60%の土地であれば、

建築面積 = 100㎡ × 60% ÷ 100 = 60㎡

となり、建築面積は60㎡まで二世帯住宅を建てることができます。同様に建蔽率、敷地面積の違いによる建築面積の上限を求めますと下表の通りです。

| 建蔽率 | 40% | 50% | 60% | |

|---|---|---|---|---|

| 敷地面積 | 100㎡ | 40㎡ | 50㎡ | 60㎡ |

| 150㎡ | 60㎡ | 75㎡ | 90㎡ | |

| 200㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ | |

Δ建蔽率の違いによる建築面積の上限

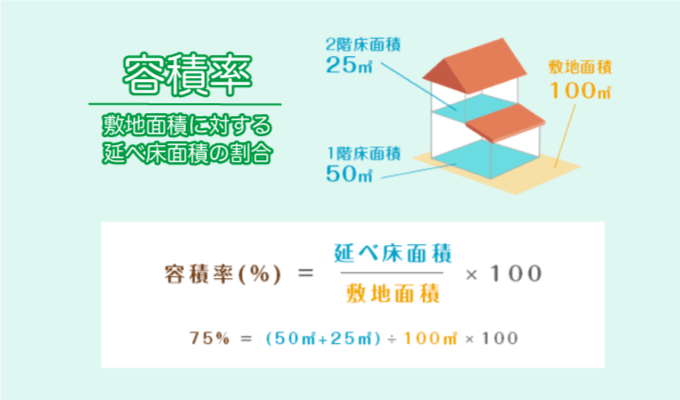

容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合です。容積率によって、上層階も含めた建てられる建物の垂直方向の床面積が制限されます。延床面積は建物各階の床面積の総和になります。用途地域により容積率が決められています。市町村のWEBサイトで確認することができます。

延床面積(㎡) = 敷地面積(㎡) × 容積率(%) ÷ 100

【事例2】

敷地面積:100㎡、用途地域で決められた容積率:200%の土地であれば、

延床面積 = 100㎡ × 200% ÷ 100 = 200㎡

となり、上層階(1~3階)を含めて200㎡まで二世帯住宅を建てることができます。同様に容積率、敷地面積の違いによる延床面積の上限をまとめますと下表の通りです。

| 容積率 | 100% | 150% | 200% | 300% | |

|---|---|---|---|---|---|

| 敷地面積 | 100㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 300㎡ |

| 150㎡ | 150㎡ | 225㎡ | 300㎡ | 450㎡ | |

| 200㎡ | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ | 600㎡ | |

Δ容積率の違いによる延床面積の違い(道路幅員5m以上)

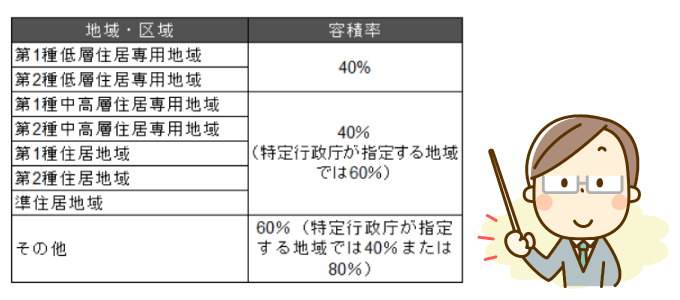

ここで注意しないといけないことは、容積率は道路幅員でも制限されることです。住居系の用途地域であれば、道路幅員に40%を乗じた数値が容積率になります。また商業系・工業系の用途地域であれば、道路幅員に60%を乗じた数値が容積率になります。用途地域で決められた容積率と道路幅員で決まる容積率を比較して、小さい数値の方がその土地の容積率となります。

住居系の用途地域

道路幅員による容積率 = 道路幅員(m) × 40%

商業系、工業系の用途地域

道路幅員による容積率 = 道路幅員(m) × 60%

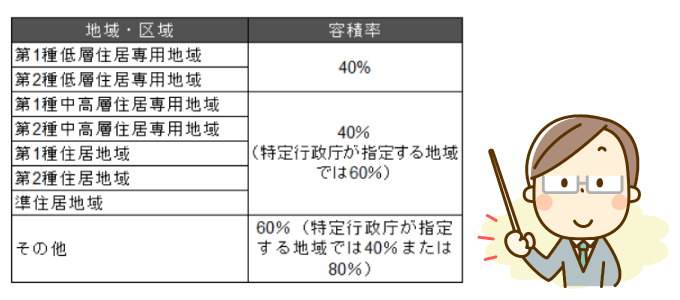

ここで用途地域を下表に記します。

| 用途地域 | 容積率を求める際、 道路幅員に乗じる数値 |

|

|---|---|---|

| 住居系地域 | 第一種低層住居専用地域 | 40% |

| 第二種低層住居専用地域 | ||

| 第一種中高層住居専用地域 | ||

| 第二種中高層住居専用地域 | ||

| 第一種住居地域 | ||

| 第二種住居地域 | ||

| 準住居地域 | ||

| 田園住居地域 | ||

| 商業系地域 | 近隣商業地域 | 60% |

| 商業地域 | ||

| 工業系地域 | 準工業地域 | |

| 工業地域 | ||

| 工業専用地域 | ||

Δ容積率を求める際、道路幅員に乗じる数

引用元:関西不動産販売「容積率の制限」

ここで二世帯住宅を含めた住宅は、工業専用地域内だけ建てることはできません。その他の地域では建てることができます。

【事例3】

二世帯住宅を検討している土地は住居系用途地域内にあるものとします。敷地面積:100㎡、用途地域で決められた容積率:200%、道路幅員:4mの場合の容積率と延床面積の上限値は?

① 用途地域で定められた容積率:200%

② 道路幅員で決まる容積率

4m × 40% = 160%

①と②を比較して小さい数値が採用されますから、この土地の容積率は160%となります。

延床面積の上限値は、

100㎡ × 160% ÷ 100 = 160㎡

となります。【事例2】と比較して、同じ敷地面積ですが容積率、延床面積ともに小さくなりました。

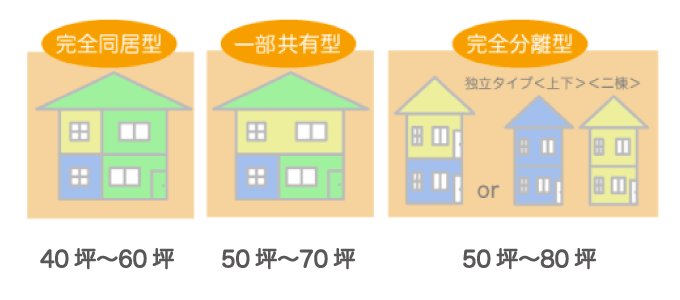

「新築二世帯住宅」より、完全同居型二世帯住宅の平均延床面積は51坪、一部共有型二世帯住宅の平均延床面積は59坪、完全分離型二世帯住宅の平均延床面積は64坪でした。単世帯住宅の平均延床面積は43坪でしたので、これらの数値から考察しますと、概ね二世帯住宅に必要な延床面積の目安は下表の通りです。

| 同居スタイル | 平均延床面積 | 必要な延床面積 |

|---|---|---|

| 完全同居型 | 51坪 | 40坪~60坪 |

| 一部同居型 | 59坪 | 50坪~70坪 |

| 完全分離型 | 64坪 | 50坪~80坪 |

Δ二世帯住宅に必要な延床面積(目安)

必ずしもこの通りになりませんが、あくまでも目安として見ていただければ幸いです。

これに「建築構造の違いによる費用」で考察した建築構造別の建築価格帯の目安(土地代除く)を付加しますと、下表の通りです。

| 同居スタイル | 必要な延床面積 | 建築構造 | ||

|---|---|---|---|---|

| 木造 (55.7万円/坪) | 鉄骨造 (70.8万円/坪) | 鉄筋コンクリート造 (87.0万円/坪) |

||

| 完全同居型 | 40坪~60坪 | 2,228万円~ 3,342万円 | 2,832万円~ 4,248万円 | 3,480万円~ 5,220万円 |

| 一部共有型 | 50坪~70坪 | 2,785万円~ 3,899万円 | 3,540万円~ 4,956万円 | 4,350万円~ 6,090万円 |

| 完全分離型 | 50坪~80坪 | 2,785万円~ 4,456万円 | 3,540万円~ 5,564万円 | 4,350万円~ 6,960万円 |

Δ二世帯住宅に必要な建築構造別の建築価格帯の目安(土地代除く)

建蔽率・容積率の違いによる二世帯住宅の必要な延床面積を確保するのに必要な土地面積の目安は、下表の通りです。

| 建蔽率 | 容積率 | 延床面積(2階建て) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 40坪 | 50坪 | 60坪 | 70坪 | 80坪 | ||

| 40% | 60% | 67坪 | 84坪 | 100坪 | 117坪 | 134坪 |

| 80% | 50坪 | 63坪 | 75坪 | 88坪 | 100坪 | |

| 100% | 50坪 | 63坪 | 75坪 | 88坪 | 100坪 | |

| 50% | 80% | 50坪 | 63坪 | 75坪 | 88坪 | 100坪 |

| 100% | 40坪 | 50坪 | 60坪 | 70坪 | 80坪 | |

| 150% | 40坪 | 50坪 | 60坪 | 70坪 | 80坪 | |

| 60% | 100% | 40坪 | 50坪 | 60坪 | 70坪 | 80坪 |

| 200% | 34坪 | 42坪 | 50坪 | 59坪 | 67坪 | |

| 300% | 34坪 | 42坪 | 50坪 | 59坪 | 67坪 | |

Δ必要な延床面積を確保するために必要な土地面積の目安(2階建て)

ここで二世帯住宅は2階建てを設定しています。(平屋、3階建て、複雑な間取りなどになると必要な土地面積は増減します。)また、実際の容積率は道路幅員にも制限されますが、ここでは考慮しないものとします。さらに、高さ制限・隣地との距離もここでは考慮しないものとします。個別の土地条件につきましては、建築士に相談されることをお勧めします。

二世帯住宅は同居スタイルにより、メリット・デメリット、建築価格・土地価格・リフォーム価格が違います。どの同居スタイルを選択するかは、同居する家族全員で本音ベースで話し合いをし、後々の家族間のもつれや資金計画などのトラブルを予防することが大切です。二世帯住宅は特に必要資金が大きくなりますので、新築・中古住宅購入・リフォーム・リノベーションのどれにするかを総合的に勘案して計画立案されることをお勧めいたします。

出所

※1 「【参考2】1.建物の標準的な建築価格表(単位:千円/㎡)」 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf

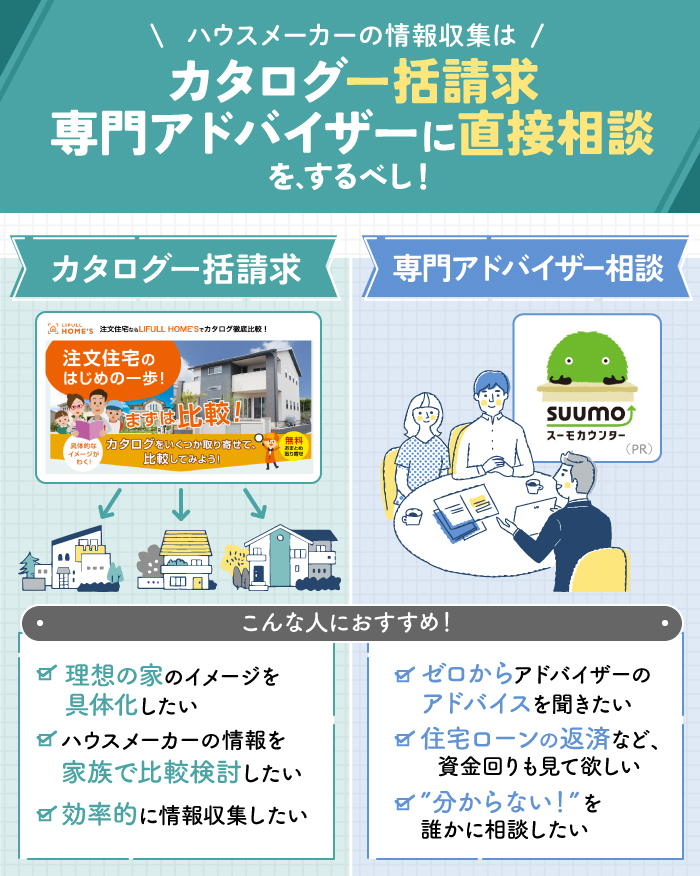

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど、難しい家づくり。

ただし、それは前のお話。今はインターネットが普及し、ハウスメーカーや工務店の口コミや住み心地が分かるようになりました。

家づくりで失敗しないために、間取りやデザイン、資金計画などを相談する「ハウスメーカー選び」が最も重要です。

ハウスメーカー選びの段階で情報収集を怠ると、

「こんなはずじゃなかった!」「別のハウスメーカーと契約するべきだった」と後悔する可能性が高くなります。

そんな悩みを抱えている方に向けて、おすすめの無料サービスを紹介します。

>>カタログ一括請求の詳細を読む

>>無料相談サービスの詳細を読む

不動産のいろは編集部は、家を建てたい方に「カタログ一括請求」と「無料相談サービス」の利用をおすすめします!

それぞれのサービスの特徴を見てみましょう。

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

「何も分からないから、家づくりの相談を誰かにしたい!」

「ハウスメーカー選びに失敗したくない!」

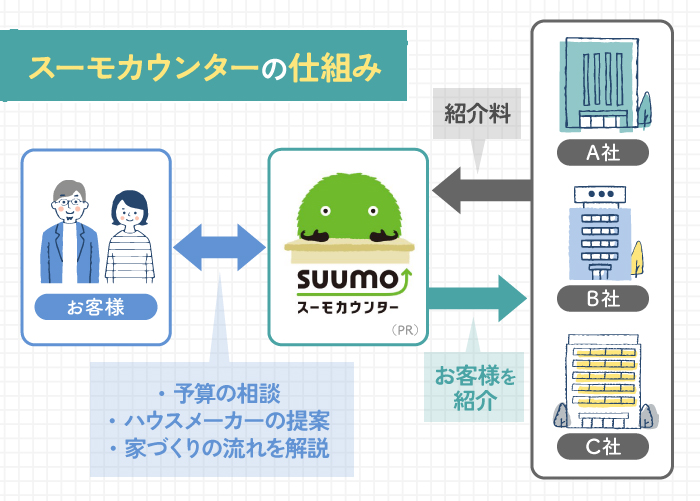

家づくりの初心者におすすめなのが、無料相談サービスの「スーモカウンター」です。

スーモカウンターは完全無料で専門アドバイザーに相談できますよ。

スーモカウンターは、ハウスメーカーから紹介料(広告費や販売促進費)を支払われています。

この紹介料で運営しているので、お客様は完全無料で利用できるんです。

ハウスメーカーからの営業は一切ありませんし、ご縁がなかった会社へのお断り代行も実施しているので、安心して利用できるサービスといえます。

家づくりの流れから資金計画まで相談できるから安心