PR

「1000万円台で家を建てたい!」

「ローコスト住宅をよく耳にするけど、安すぎて不安・・・。」

「ローコスト住宅のメリットとデメリットが知りたい!

ローコスト住宅とは、1000万円台で建てられる家のことを指します。

具体的に、どのような家なのか気になりますよね。

ローコスト住宅を検討している方に向けて、上記の点を分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてくださいね。

ローコスト住宅は、一般的に「1,000万円台で建つ家」と言われています。

(ただしローコスト住宅でも、広い家の場合は2,000万円以上かかることがあります。)

しかしローコスト住宅の定義は、厳密に決まっているわけではありません。

「ローコスト住宅は〇〇〇万円以下の住宅である」といった規定はないので、その住宅会社が「ローコスト住宅」だと公表すれば、その家は「ローコスト住宅」ということになります。

しかし、一般的なローコスト住宅の坪単価の目安はあります。

ローコスト住宅の坪単価は一般的に約30〜50万円くらいです。

大手ハウスメーカーの坪単価が約55〜90万円ほどなので、比較するとその安さがよくわかりますね。

たとえば坪単価が30万円の会社と60万円の会社があり、面積が35坪の家を建てる場合、

となり、その差は1,050万円にもなります。

価格の比較によく使われる「坪単価」ですが、この坪単価には少し注意が必要です。

実はこの坪単価という数値にも、ハッキリとした定義はないからです。

坪単価の計算式はこうです。

「家の価格」÷「面積(坪)」=「坪単価」

どの点に注意が必要かというと、「家の価格」や「面積」に入る数字の内容が会社によってバラバラだという点です。

「家の価格」に小さな数字を、「面積」に大きな数字を入れるほど「坪単価」が安くなります。

良心的な会社は、「家の価格」に必要不可欠な工事費などを全て含め、「面積」は延べ床面積で坪単価を算出します。

しかしそうでない会社は、「家の価格」に付帯工事費などの必要な費用を含めなかったり、「面積」を施工面積で計算したりと、坪単価を安く見せようとします。

(延べ床面積とは、バルコニーやポーチなどの面積を含めない床面積のことです。一方、施工面積とは、バルコニーなども全て含めた面積のことです。)

坪単価は、その会社のおおよその価格帯を知るための目安にはなりますが、どのような数字で計算しているかには注意してください。

家は高額なので、坪単価が1万円上がるだけでも、35万円(35坪の場合)も上がります。

また、広告の坪単価のままで実際の家が建てられることはごく稀です。

ほとんどの人はオプションを付けることになると思いますので、実際の坪単価がいくらになるのか、きちんと見積もりを出してもらってから比較するようにしてください。

さきほどローコスト住宅の坪単価は約25〜50万円ほどだとお伝えしました。

坪単価25万円と50万円では同じローコスト住宅のくくりではあっても、価格が全然違いますよね。

当然価格の違いによって、さまざまな違いがある家になります。

ひとくくりにされがちなローコスト住宅ですが、ここでは坪単価の違いによる家の違いについて解説します。

ただし会社によって標準装備の内容が変わりますので、あくまでご参考程度にしていただけたらと思います。

坪単価が20万円台の家はかなりのローコストです。

標準装備は本当に必要最低限のもののみとなります。

床暖房、太陽光発電などの装備を付けることは難しいでしょう。

キッチン、トイレ、バスなどの設備のグレードが低くカラーチョイスの選択肢が少ないなど、自由度はあまりないでしょう。

この価格帯の家は、傷みが早くメンテナンスコストが高額になりますので、長く安心して住みたい人にはおすすめはできません。

坪単価30万円台の家も、ローコスト住宅の中では安い方になりますが、30万円台後半になると比較的満足できる家を建てられます。

規格住宅だとキッチンやバスなどのカラーや素材の選択肢が増えます。ただし、お風呂のシャワーヘッドが少し安っぽいなど、デザイン性は高くないものが多いです。

自由設計だと基本価格が割高になるので、キッチンなどのグレードは低くなることが多いでしょう。

こだわりたい部分がある人には30万円台は難しいかもしれませんが、そうではない場合は規格プランの中に気にいるものがあれば、充分装備の整った家が建てられます。

ただし+αな機能の装備をつけることは難しいことが多いでしょう。(床暖房など)

坪単価40万円台が実際にローコスト住宅を建てるときの平均的な価格帯と言えるでしょう。

坪単価40万円で延べ床面積35坪の家なら1,400万円なのでかなりローコストですが、坪単価49万円だと同じ面積の家で1,715万円かかります。

やはりいくらローコスト住宅といえども、1,000万円台後半はかかると思っておいた方が無難と言えますね。

坪単価40万円台の家なら標準装備がかなり充実してきます。

オール電化、床暖房、浴室暖房乾燥機、食洗機つきキッチン、無垢フローリング、二階トイレなどを一部付けることも可能です。

40万円台後半になると、デザイン性の高い設備(キッチンやトイレなど)も選ぶことができます。

さまざまなオプションを付けると40万円台後半になってきます。

坪単価50万円台ともなると一般的な住宅と価格がほぼ変わらないゾーンになります。

坪単価55万円で延べ床面積35坪の家を建てると1,925万円になりますので、坪単価55万円程度がギリギリローコスト住宅と呼べるラインになってくるかと思われます。

この価格帯のローコスト住宅は、基本の標準装備がもともと充実しているところに、

さらにこだわりのオプションをたくさん付けることが可能になってきます。

標準仕様の坪単価が30万円台のハウスメーカーだと、35坪の家の場合700万円ほどのオプションを付けられる計算になります。

これだけの予算があれば、ほとんどのこだわりは実現できるのではないでしょうか。

たとえば壁紙ではなく漆喰塗りの壁、外壁材をメンテナンスコストが安い高グレードなものなどに変更できます。

建物の予算が2,000万円ほどある場合は、この価格帯のローコスト住宅で大手ハウスメーカーでは実現できないこだわりを全部叶える、という方法もあります。

ローコスト住宅の安さの秘密、ローコスト住宅メーカー13社をご紹介。実際、どのメーカーでどんな家を建てられるの?メーカーにもこだわりたい方に経験者の口コミ評判を …

ローコスト住宅はなぜそんなに安いのでしょうか?

安く出来る仕組みをまとめて詳しく解説します。

すべてのローコスト住宅会社がすべての方法を採用しているわけではありませんので、 具体的に検討する際には各社に直接問い合わせてみてください。

ローコスト住宅会社は規格住宅を主力としている場合が多いです。

規格住宅とは、注文住宅のように間取りやキッチンなどを1から決めていくのではなく、広さや間取りなどが決まっている住宅のことです。 キッチンなどの設備もほぼ決まっています。

広さや間取りのパターンはたくさん用意されていて選択することが可能です。

規格化することでさまざまなコストを下げることが可能になります。

規格住宅をベースにして色々とカスタマイズすることはもちろん可能ですが、

ローコストという点を重視する場合は、規格そのままで建築するのが一番安いです。

職人の手間を減らすことは、人件費のコストダウンにつながります。

その一つとして、施工が簡単に行えるオリジナルのアイテム(ドアなど)を開発している会社もあります。

木材や設備などの材料は、同じものを一度にたくさん仕入れると安くなります。

規格住宅をメインにすることで、使う材料があらかじめわかるため大量に一括仕入れすることが可能になります。

大量に購入することでグレードの高いものを安く仕入れることもできます。

規格住宅の場合、間取りが決まっているため使う木材のサイズや形も決まってきます。

現場でカットすると手間がかかるので、工場でプレカットすることにより人件費のコストダウンが出来ます。

また自由設計の場合も、プレカットすることで同様のコストダウンが出来ます。

プレカット工場を自社で所有している会社もあり、社外発注に比べてさらなるコストダウンができます。

大手のハウスメーカーでも、施工は下請け業者が請け負うところがあります。

社外に発注すればするほど中間マージンが発生しコストが上がってしまいます。

ローコスト住宅会社は、施工を下請けに発注せずに自社で行うことでコストダウンをしています。

また施工だけではなく、土地の仕入れや測量などのすべての工程を自社で一括管理してコストダウンをしている会社もあります。

ローコスト住宅会社の中にはフランチャイズ経営をしているところがあります。

住宅のフランチャイズ経営では、ハウスメーカーを中心としてそこに地域の工務店が加盟しています。

実際に各店舗を経営するのは加盟店である工務店ですが、ハウスメーカーが開発する商品(家)を売るので品質や価格にばらつきがありません。

フランチャイズ経営なら、ハウスメーカーのみで家を建てる場合に発生する中間マージン(下請け、孫請け)も、工務店のみの場合の中間マージン(資材の仕入れ)も一切かかりません。

ハウスメーカーならではの商品開発力や宣伝力、地域の工務店ならではのフットワークの軽さや地域に密着したサービス、両方のメリットを活かしつつコストダウンもできます。

規格住宅の場合、施主が決めることが少ないので打ち合わせ回数が少なくて済みます。

設計にかかる時間も省略できるので、契約〜着工までが早いです。

また、工期についても短縮する工夫をしています。

工期が長ければ長いほど現場管理費がかかってしまうからです。

現場管理費には職人の人件費も含まれます。

一般的な木造住宅の工期は約4ヶ月〜6ヶ月ですが、ローコスト住宅の工期は約3〜4ヶ月です。

一棟の利益率を低くしてローコストにしている会社の場合は、契約〜引き渡しまでの期間を短縮することで、販売棟数を増やして薄利多売し全体で収益が出るようにしています。

ローコストで家を建てるためには人件費のコストダウンが必要になります。

建築費に占める人件費の割合は決して少なくないからです。

「人件費の削減」と聞くと、それが品質の低下につながりそうで不安になってしまいますね。

しかし人件費の削減とは、従業員や職人のお給料をカットするという単純な削減のことではありません。

たとえば設計の手間を減らせば、少ない設計士で仕事ができます。

施工の手間を減らせば職人の手間が省けるので工期が短くなり、一軒にかかる人件費を減らすことができます。

このように、一軒の家にかかる人件費をさまざまな角度から減らして建築コストを下げています。

しかしローコスト住宅会社の中には、安い単価で職人を雇っていたり、あまりに短い工期を組んで無理をさせたりするところがあるのも事実です。

そのような会社には注意が必要です。

標準仕様とは、キッチン・バス・トイレなどの設備や、フローリング材・ドア・窓・クロスなどの内装部材、外壁材・屋根材などの外装材や、コンセントの位置や数などの仕様の基本設定のことです。

標準仕様に含まれるものは、会社によって違います。

これらの仕様のグレードを低くすることによってコストダウンをしていることがあります。

ローコスト住宅会社は極力広告宣伝費をかけずに宣伝活動をしています。

全国放送のテレビCMには多額の費用が必要で、その費用は建築費に含まれるのでその分家が高くなってしまいます。

規模の大きな会社はテレビCMをしていますが、ほとんどのローコスト住宅会社は地方限定放送のテレビCMにしたり、住宅公園でのモデルハウスの展示はせずに自社の土地に建てたりして、費用をあまりかけずに宣伝をしています。

ローコスト住宅のメリットはもちろん安いことですが、そのほかにもメリットがあります。

ローコスト住宅のメリットは、なんと言ってもその「価格の安さ」です。

規格住宅そのままで建てる場合は坪数が小さければ1,000万円を切る家もあります。

家の価格を抑えることができれば、家づくりにかける総額を減らせるので、住宅ローンの返済額も減らすことができます。月々の家計に余裕が出るのが一番のメリットです。

また、家にかかるお金を減らすことができれば、浮いた分をレジャーや教育に使うこともできます。

規格住宅のまま建てるのが一番安く建てられますが、ローコスト住宅は自由設計も可能です。

価格は高くなりますが、オプションをたくさん追加した家にしても、大手ハウスメーカーで全く同じ家を建てるよりはとても安くなります。

住宅ローンの借入額が少なく済めば、その分早く完済できます。

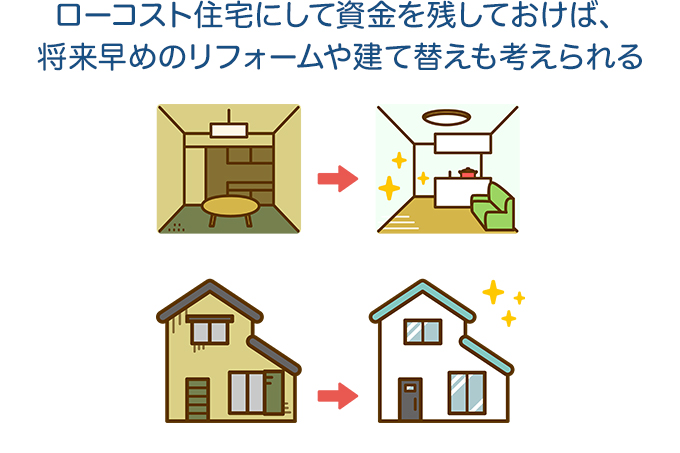

将来的にリフォームや建て替えを考えている人にはローコスト住宅はおすすめです。

ただしリフォームの場合、家の骨組みである躯体(くたい)をそのまま使い続けるので、その部分のコストは削らずに強い家を建てる必要があります。

建て替えの場合も、いつどのような災害が起こるかはわかりませんので、躯体にはコストをかけておきましょう。

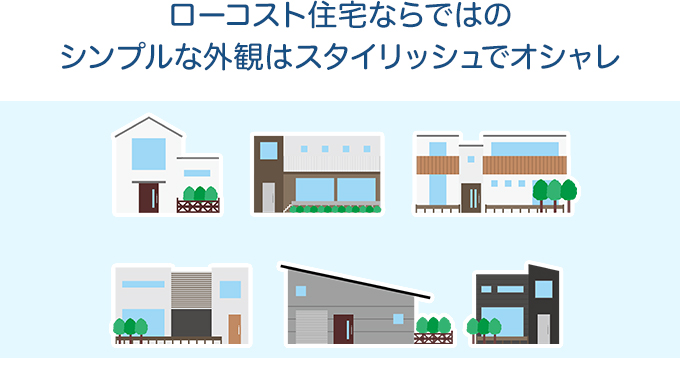

ローコスト住宅は、箱型で総二階のシンプルな形の外観が多いです。

家は複雑な形にするほどコストが上がってしまうからです。

「安っぽく見えそう」と思ってしまいますが、最近のローコスト住宅はスタイリッシュな箱型の外観の家が増えています。

シンプルが好きな人にはメリットになります。

ローコスト住宅はコストダウンのために、無駄のないスッキリとした間取りになっています。

また、壁を作るほどコストが上がるのでワンフロアの部屋数を減らしてオープンな間取りになっています。

規格住宅の間取りは、住む人が使いやすいように時間をかけて研究して設計されています。

自由設計のように完璧に自分に合った間取りにすることは難しいですが、オープンな間取りが好きで、規格プランの中に気にいるものがあれば、ローコスト住宅はおすすめです。

ローコスト住宅は、コストダウンのためにさまざまな工夫をしていますが、やはり経費を削るとどこかに支障が出てしまうケースもあります。

メリットよりもデメリットの方が多いのが、ローコスト住宅の課題といえます。

ここでは、ローコスト住宅のデメリットと注意点についてまとめていますので、信頼できる会社を見つけるための参考にしていただければと思います。

ローコスト住宅ならではの低価格を最大限に活かしたい場合は、規格住宅を選ぶことになります。

家にこだわりがない人や、規格プランの中に気に入るものがある場合は良いのですが、そうではない場合は、非常に自由度が低いのがデメリットとなります。

注意点:希望がすべて実現できないこともあることを理解しておく

プラン変更のためにはコストが上がりますので、低価格を重視する場合は「希望通りの家にはならないかもしれない」ということをあらかじめ納得しておく必要があります。

それでもどうしても実現させたいこだわりがある場合は、

こだわりたい部分に優先順位をつけておくことをおすすめします。

コストをかける部分と削る部分が明確にわかっていれば、打ち合わせがスムーズに進みますしコストが上がり過ぎることも防げます。

ローコスト住宅会社の広告でよく「800万円!」など、破格の住宅情報を見かけます。

でもその価格に惹かれて契約しても、最終的に支払う金額はそれより高額になることがあります。

あまりに低価格の表示の場合は、実は付帯工事費などの絶対に必要な経費を含めずに計算されている可能性があるからです。

注意点:付帯工事費などが含まれているか確認する

1,000万円を切るような低価格表示がされている場合は、必ず何が含まれていないのかを確認しましょう。付帯工事費などの必ずかかる費用を含めていない会社は、良心的とは言えません。慎重に検討してください。

ローコスト住宅の規格住宅は、コストを下げるために標準仕様のグレードを低く設定されていることがあります。

注意点:十分な機能があるか確認する

グレードが低くても生活する上で不便なく使えるものはたくさんありますが、

あまりに機能が少なくて住み始めてから不便を感じるものである可能性もあります。

これから先毎日使うものですので、機能が十分に備わっているかを確認しておきましょう。

住んでから気が付くということがないように、1日の生活の流れを頭の中でシミュレーションして想像してみると、気付くことがあるかもしれません。

ローコスト住宅は一棟にかける時間を短縮しているため、打ち合わせ回数が少ないことがあります。

これがメリットと感じる人もいると思いますが、デメリットと感じる人もいるはずです。

注意点:じっくり検討したい人には向かない

家の間取りや設備機器などをじっくり考えたい人には、打ち合わせ回数が少ない会社は向きません。自分がどのような家づくりをしたいのかを決めておくことが大切です。

じっくりと時間をかけて打ち合わせを重ねたい人は、会社選びのときに打ち合わせ期間について確認しておきましょう。

ローコスト住宅は比較的工期が短いことが多いです。

一般的な木造住宅の工期は約4〜6ヶ月ですが、ローコスト住宅の工期は約3〜4ヶ月です。

しかし中には2ヶ月ほどの非常に短い工期で家を建てる会社があります。

短すぎる工期の会社には注意が必要です。

注意点:手抜き工事につながる可能性がある

工期が短すぎると、手抜き工事を引き起こす可能性が高くなってしまいます。

工期が短いということは、職人の単価が安いことが考えられます。

単価が安い現場でも数をこなすことで必要な収入を得ている場合、職人は短い期限に迫られながら仕事をすることになります。

そんな現場では、焦りやモチベーションの低さから手抜きをしてしまうことが容易に想像できてしまいます。

また、現場監督一人が担当する件数が多いことが考えられますので、現場管理不行き届きになりやすく、手抜き工事や施工ミスが起きやすい状況をつくってしまいます。

工期が短すぎる会社は、やめておくのが懸命だといえます。

住宅関連の会社は全般的に若い社員が多い業界ではありますが、

特にローコスト住宅会社は若くて経験が浅い人が担当者になることが多いです。

若くても優秀な人はたくさんいますが、高額な「家」を買うわけなので、お客様としては不安に感じてしまうことがあるかもしれません。

注意点:ベテラン社員がいるか要チェック

担当者の良し悪しはとても大切です。

家を建ててからも担当者との付き合いは続いていきます。

若いかどうかよりも、人柄や経験が大事ではありますが、営業担当者、店長、現場監督、職人…すべての人が若い人ばかりの会社は注意が必要です。

やはりベテランの人が一人はいないと不測の事態が起きたときの対応には経験値が必要なこともあるはずですので、安心できる体制があるかどうかも確認しておきましょう。

ローコスト住宅は、大手ハウスメーカーなどと比べると入居後の家の不具合が出やすい傾向があります。

不具合の内容がドアやクロスなどに関することなら補修が可能ですが、基礎などの躯体に関することだと大変です。

それにたとえ補修が可能であっても、不具合は一つもないに越したことはありません。

不具合があると、担当者に連絡をしたり日程を合わせたり、補修に立ち会わなければならずに時間と手間をとられることになります。

注意点:短すぎる工期には注意!ホームインスペクションがおすすめ

不具合が出やすいのは、ローコスト住宅の工期の短さと職人の仕事の丁寧さが関係していると思われます。

または材料の品質の影響と考えられます。

不具合を防ぐためには、まず適正な工期で建ててもらう必要があります。

また、基礎工事からのホームインスペクション(住宅診断)が非常に有効です。

ローコスト住宅はホームインスペクションをすることによって、安くて安心な家が建てられます。

ローコストでも安心・安全な家にこだわりたい!それならホームインスペクションがおすすめ。ホームインスペクションの基礎知識と実際に依頼してみた結果をココだけで …

ローコスト住宅の標準仕様はグレードが低いことが多いとお伝えしました。

でも変更は可能です。

グレードを上げることはもちろん、窓やコンセントの数を増やすこともできますし、

どのような内容でもほとんどが叶います。

しかしそれはすべて「オプション」として扱われるので、何か変更や追加をするたびにオプション料金が加算されます。

ローコスト住宅ではオプション料金が割高に設定されていることがあり、

結局普通の住宅と変わらない値段になってしまうことがあります。

注意点:契約後のオプション追加はしない・標準仕様が高グレードな会社を選ぶ

オプション追加が必要な場合は、必ず契約前にすべて伝えておきましょう。

契約前の見積もりには、必要なものや諸費用などをすべて含めてもらうことが大切です。

家づくりで大切なのは予算内でおさめる、ということです。

値引きに関しても、契約前であれば大幅な値引きに応じてもらいやすいですが、契約後はほぼ値引きには応じてもらえませんので、希望は必ず契約前に伝えるようにしましょう。

ローコスト住宅は、コストダウンのために材料の質を落としたものを使っている場合があります。材料とは、木材や内装部材、断熱材や接着剤などのことです。特に接着剤は安価なものを使っても目に見えないため、よく安価なものが使われます。

しかしそのようなコストの下げ方は良くありません。

注意点:シックハウス症候群に注意

接着剤には揮発性有機化合物が含まれています。

これはシックハウス症候群の原因となる物質で、国の定めた基準値をクリアしたものでないと使用できません。

しかし安価な接着剤だと基準値ギリギリの濃度のものがあるのです。

接着剤は断熱材や集成材に使用されており、クロス施工など建築中にも多く使用されます。

接着剤を含め、どのような材料を使うのかあらかじめ確認するようにしましょう。

ローコスト住宅のデメリットとして最も心配なのが、家の耐久性が低いことです。

やはり使う材料の質や、職人の腕によって家の耐久性が左右されてしまいます。

耐久性のほかにも、断熱性や気密性などもローコスト住宅では優れていないことがあります。

一般的にローコスト住宅は、世代を超えて住み続ける家ではなく、一代で住み潰すイメージが強いです。家を次の世代へ残したい人にはローコスト住宅は向かないかもしれません。

売却する際の資産価値も比較的低いでしょう。

注意点:材料、工法、施工法を確認しておく

材料、工法、断熱材などの施工法について質問してしっかり確認しておきましょう。

その上で不安を感じる場合は別の会社を探す方が良いでしょう。

ローコスト住宅は家を建てるときのコストは安く済みますが、使っている外壁材や屋根材によってはメンテナンスが必要となる時期が早く来てしまうことがあります。

外壁の補修は足場を組まなければいけないので費用が100万円以上と高額になります。

ローコスト住宅はメンテナンスコストが多くかかることもデメリットです。

注意点:将来のコストもトータルで検討する

会社選びの際に、将来的に必要なメンテナンスについて詳しく確認しておきましょう。

特にメンテナンス費が高額なのが、外壁と屋根の補修です。 安い外壁材や屋根材を使っていると早ければ5年ほどで傷んでしまうので要注意です。

新築時にどれだけ安く建てるかという点にばかり気を取られてしまうと、結局長い目で見たときにローコストではなくなってしまうこともありますので、あまりに安い材料は使わないようにしましょう。

家は必ずどこかに傷みや不具合が出てくるものです。

ローコスト住宅だと築5年ほど経つと不具合が出始めると言われています。

家を建てたあとのアフターフォローもとても重要です。

ローコスト住宅は、無償で補修をしてくれる期間が2年間で終わることが多いです。

大手は長い場合だと60年保証が付いていることもありますので、ローコスト住宅のアフターフォローの短さはデメリットといえます。

注意点:無償保証期間を確認しておく

契約前に必ずアフターフォローについて詳細を確認しておきましょう。

特に無償保証期間については要チェックです。

「35年保証」と記載されている場合でも、実は有償メンテナンスが条件とされていることがありますので、注意が必要です。

ローコスト住宅が安く建つ仕組みは理解できても、やっぱりその安さゆえ品質に不安をもつ人が多いと思います。

今はローコスト住宅でも品質を落とさずに良い家を建ててくれる会社はあります。

しかし残念ながら価格とともに品質まで落として建てる業者がいるのも事実です。

安心してローコスト住宅を検討するためには、建てる側も知識をつけて積極的に知ろうとする姿勢が大切です。

はじめはどのような点に注意すれば良いのかわからないことも多いと思いますので、品質を判断するポイントを簡単にまとめてみました。

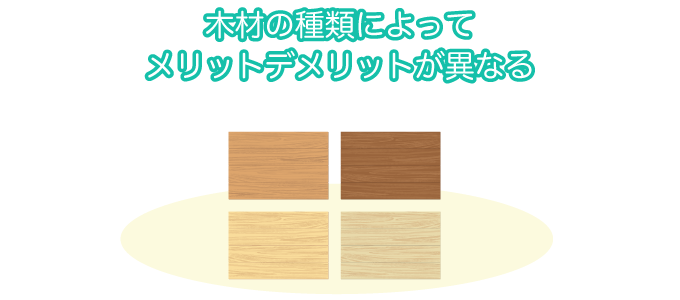

構造(柱や梁など)にどのような木材を使っているかを確認しましょう。

木材は大きく3つに分けられます。

①無垢材

②国産集成材

③外国産集成材

コストの高さは①>②>③となります。

無垢材と集成材の違いを簡単に説明します。

無垢材とは、一本の木から削り出して作られる木材のことです。

集成材とは、複数の木をカットして接着剤で貼り合わせた木材のことです。

それぞれにメリットとデメリットがあります。

①無垢材

メリット…

・一本の木のから削り出して作られているため、接着剤を使用していない

・接着剤の劣化による耐久性の低下の心配がない

デメリット…

・高価なのでコストがかかる

・水分が乾燥しきっていないことがあるので、経年により反りや割れが発生する可能性がある

・施工に高い技術が必要

・外国産の場合は日本の気候に合わないことがある

②国産集成材

メリット…

・節の弱さや反りなどの木の個性による強度のばらつきがない

・施工がしやすい

・国産なので日本の気候に合っている

デメリット…

・接着剤を使用しているため、健康への影響がないと断言できない

・接着剤の経年劣化による木材の強度の低下の可能性がある

③外国産集成材

メリット…

・節の弱さや反りなどの木の個性による強度のばらつきがない

・施工がしやすい

デメリット…

・接着剤を使用しているため、健康への影響がないと断言できない

・接着剤の経年劣化による木材の強度の低下の可能性がある

・外国産なので日本の気候からどのような影響を受けるかわからない

ローコスト住宅はコストを抑えるために③外国産集成材を使用していることが多いです。

しかし家の品質を考えると、日本の気候に合った国産の木材が良いと思われます。

国産木材にこだわっているローコスト住宅会社もあります。

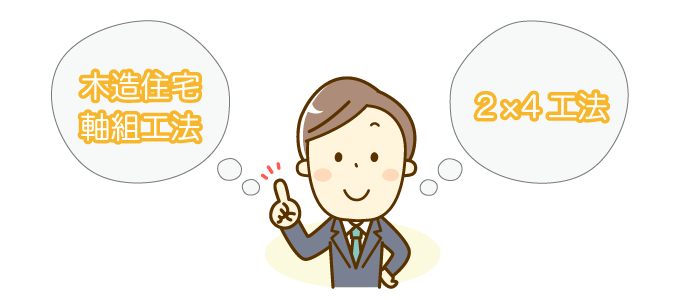

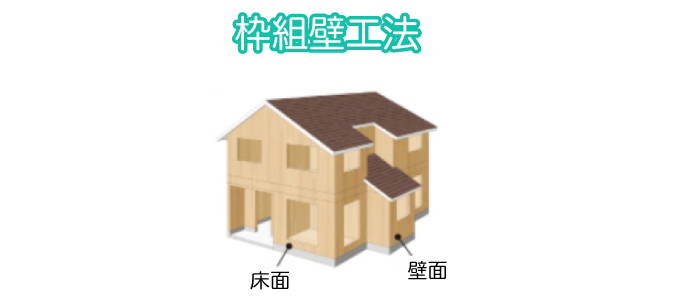

工法は家の強度、つまりは耐震性を決める重要なものなので要チェックです。

ローコスト住宅は木造住宅です。

工法は木造住宅軸組工法か2×4工法(ツーバイフォー工法)のどちらかになります。

在来工法とも言われます。

柱と梁が家を支える構造になります。

外から力が加わった場合、木材と木材の接合部に負荷がかかります。

つまり「点」で家を支える構造ということになります。

2×4材を中心にそのほかの材料も規格化されたものを使います。

2×4材に合板などの板を貼り、それ自体が家の構造となるので、外からの力が加わった場合は「面」で家を支えます。

強度に関しては、2×4工法の方が優れています。

家を「点」で支える軸組工法は、構造の接合部に負荷がかかります。

一方2×4工法は「面」で家を支えるため、負荷が分散され構造が受けるダメージが比較的少なくなります。

ただし、どちらの工法にも強度以外にメリットとデメリットがあるため一概にどちらが良いとは言えません。

また最近のローコスト住宅会社の工法は、軸組工法と2×4工法を掛け合わせたような「面」で家を支える工法を採用しているところも多いようです。

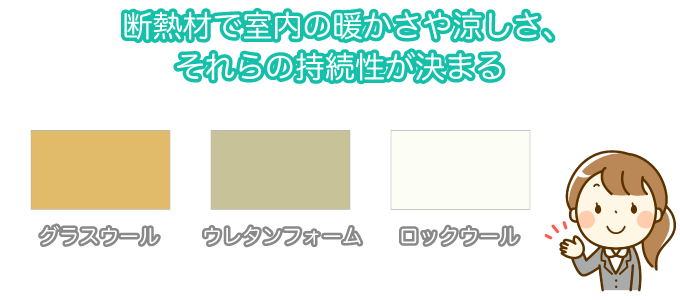

断熱材とその施工方法は、家の気密断熱性を決めるのでとても重要です。

どのような断熱材と施工方法を選択しているか、きちんと確認しておきましょう。

断熱材には種類がたくさんあります。

ローコスト住宅でよく使用されるのは以下の断熱材です。

どの断熱材も施工が丁寧で正確であれば高い断熱性を発揮してくれます。

断熱材については、素材の断熱性と同じくらいにその施工方法がとても重要になってきます。

施工方法についての説明を聞いてみると、その会社の家の品質への真剣さがわかると思います。

特にグラスウールは湿気にとても弱く、水を吸うと断熱性が著しく落ちるだけでなく、周りの木材を腐らせる原因にもなります。

グラスウールは安価なため、ローコスト住宅でよく使用されますので施工方法については要確認です。

また、ウレタンについては引火した場合に有害ガスが発生することが指摘されていますので、安全性について確認しておきましょう。

ロックウールは火にとても強いので安全な断熱材です。

価格が上がるのでローコスト住宅で使用されることは少ないですが、使用している会社もあります。

それぞれの断熱材にはメリットとデメリットがあり、こちらも一概にどの断熱材が良いとは言えません。

しかし安全性や家の耐久性に支障が出るのは問題ですので、会社まかせにせずに積極的に確認することをおすすめします。

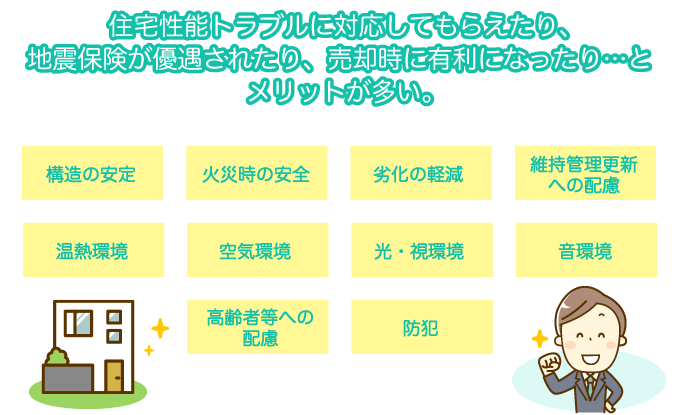

住宅性能表示制度という制度をご存知でしょうか?

この制度は、平成12年に施行された「品確法」という法律に基づいて運用が開始された制度です。

家の性能を10の分野・34事項から評価し、設計施工することにより、施工会社の基準とは独立した国の定めた基準による高品質な家を建てることが出来ます。

家の性能とは、たとえば「耐震性」や「耐火性」「劣化対策」「環境対策」など多岐に渡ります。

国が認めた第三者機関が評価してくれるので、安心して住める家を建てることができます。

万が一不具合が出ても、紛争処理を国が円滑に行ってくれます。

また、住宅性能表示制度を利用すると、保険料や税金の控除を受けられる場合があります。

制度を利用するためにはおよそ10〜20万円の費用がかかりますが、品質に安心できる家を建てるためなら、メリットも多い制度です。

ローコスト住宅会社によっては、この制度に対応していないところもあるので、検討する場合は最初に確認しておきましょう。

依頼すれば対応してくれるところもあると思いますが、あらかじめ対応している会社の方が設計や手続きをスムーズに行ってくれます。

ローコスト住宅は一言でいうと「安い家」ということになりますが、

どのようにローコストを実現しているかは会社によって違います。

品質を落とさずにコストを下げる努力をしている優良な会社もあります。

一生に一度の最も高額な買い物である「家」。

後悔のない安心できる家づくりのために、どのような家を建てるかをじっくりと家族で検討してみてください。

建築費を抑えるためにローコスト住宅を選んでも、住み始めてから不具合が多いようだとメンテナンス費用がかさんでむしろ割高になってしまうことがあります。ローコスト住宅のメリットとデメリットをよく理解し、こだわりたい部分と妥協できる部分を考えながら検討することが大切です。 二級建築士・インテリアコーディネーター:河野由美子の詳細

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど、難しい家づくり。

ただし、それは前のお話。今はインターネットが普及し、ハウスメーカーや工務店の口コミや住み心地が分かるようになりました。

家づくりで失敗しないために、間取りやデザイン、資金計画などを相談する「ハウスメーカー選び」が最も重要です。

ハウスメーカー選びの段階で情報収集を怠ると、

「こんなはずじゃなかった!」「別のハウスメーカーと契約するべきだった」と後悔する可能性が高くなります。

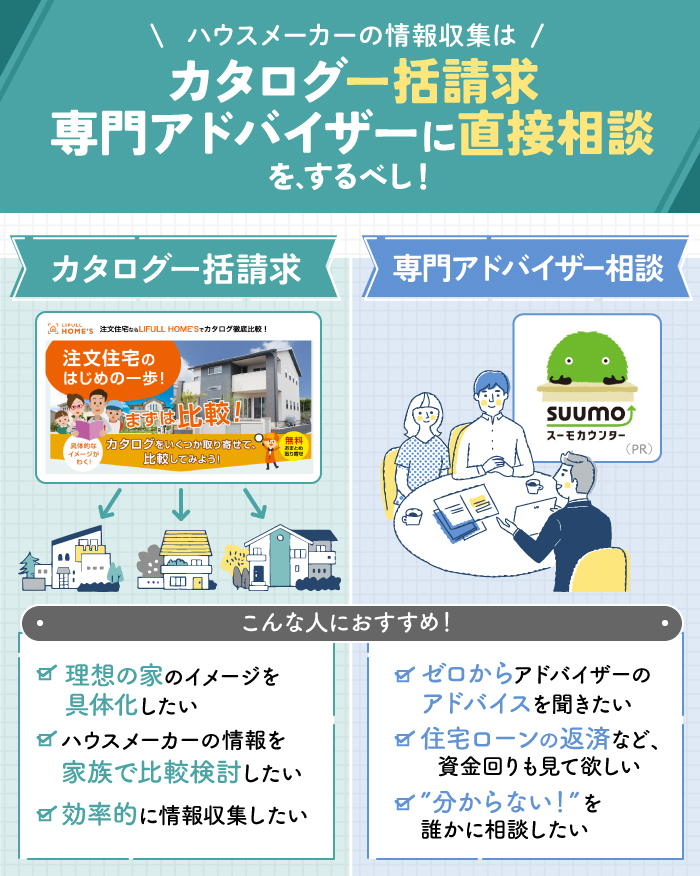

そんな悩みを抱えている方に向けて、おすすめの無料サービスを紹介します。

>>カタログ一括請求の詳細を読む

>>無料相談サービスの詳細を読む

不動産のいろは編集部は、家を建てたい方に「カタログ一括請求」と「無料相談サービス」の利用をおすすめします!

それぞれのサービスの特徴を見てみましょう。

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

「何も分からないから、家づくりの相談を誰かにしたい!」

「ハウスメーカー選びに失敗したくない!」

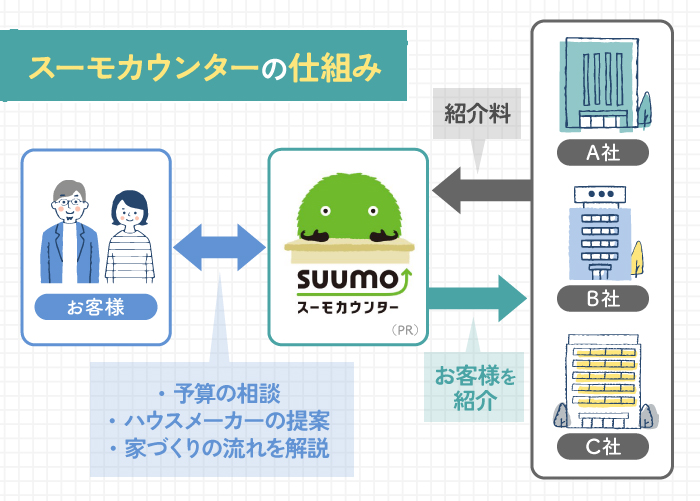

家づくりの初心者におすすめなのが、無料相談サービスの「スーモカウンター」です。

スーモカウンターは完全無料で専門アドバイザーに相談できますよ。

スーモカウンターは、ハウスメーカーから紹介料(広告費や販売促進費)を支払われています。

この紹介料で運営しているので、お客様は完全無料で利用できるんです。

ハウスメーカーからの営業は一切ありませんし、ご縁がなかった会社へのお断り代行も実施しているので、安心して利用できるサービスといえます。

家づくりの流れから資金計画まで相談できるから安心