PR

家を建てたいけれど、土地が田圃(農地)だとどうすればいいのでしょうか。

そもそも田圃に家を建てていいのかも疑問に思われるかもしれません。

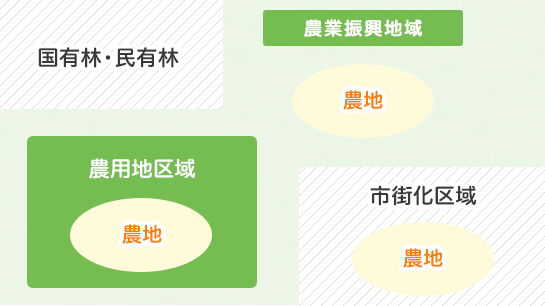

農地は法律による様々な制約があり、農業振興地域など将来的に農地を確保していくエリアもあります。

この記事は農地法や農振法など、農地に家を建てる際に知っておくべき知識をわかりやすく解説します。

農業振興地域とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村の農業振興地域整備計画により、農業を推進することが必要と定められた地域のことです。

つまり、この地域では将来的にも農業が行えるように、農業ができる土地として確保しなければならない区域ということになります。

農業振興地域制度は農振法(のうしんほう)と略されることが多く、農業振興地域は都道府県が指定しています。

さらに農業振興地域は、市町村が設定する

と、上記3つに分かれます。

「農用地区域」「農振白地地域」「農業振興地域外」の3つの詳しいことは後述しますので、とりあえず農業振興地域の中に「農用地区域」「農振白地地域」「農業振興地域外」の3つの地域があり、農振法に定められているという事だけつかんでおいてください。

少しややこしいと感じるかもしれませんが、「農用地区域」「農振白地地域」「農業振興地域外」のそれぞれに該当する土地は、農地法に基づき土地の種類が分けられ、それぞれ土地の特性が異なり農地転用する許可条件が変わります。

農業振興地域の中にある土地に家を建てる場合、農用地区域からの除外(農振除外)手続きと農地転用の許可が必要になります。

では、農用地区域からの除外(農振除外)と農地転用について一つずつご説明していきます。

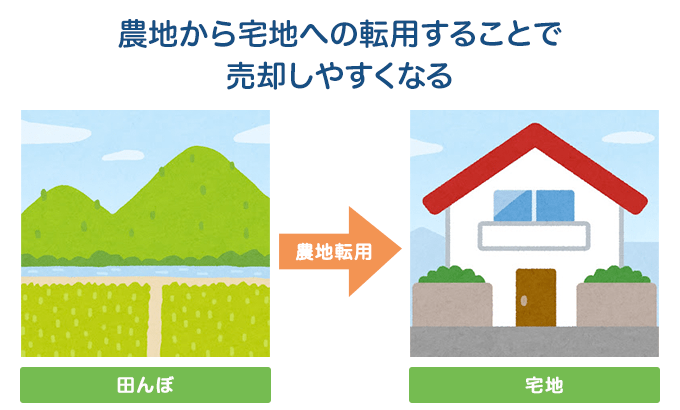

農業振興地域の中にある土地に家を建てる場合は、農地転用の許可が必要です。

農地転用の許可とは、「建物を建てる宅地として、この農地を利用していいですよ」というものです。

農地転用するには農業委員会に許可をもらうために「農地転用申請」を行う必要があります。

農地転用の申請を行える期間は、管轄する農業委員会によって異なり、受付期間からおおよそ一ヶ月は申請期間として時間がかかります。

もし農地転用を行う場合は、利用する土地を管轄する農業委員会や役場の建築指導課へ相談しましょう。

農地転用が行えれば、農業振興地域の中にある土地でも家を建てる事ができます。

しかし、どの土地でも転用できるというわけではありません。

前述したように農業振興地域には「農用地区域」「農振白地地域」「農業振興地域外」の3つの分類があり、中でも「農用地区域」は規制が厳しく転用禁止となっています。

また、「農振白地地域」でも第1種農地は生産性の高い優良農地として見られるため転用が原則不許可となっています。

では、農地転用が許可できない土地では家を建てる事ができないのでしょうか。

そういうわけではなく、「農業振興地域除外申請」の手続きを行い許可される事で農地転用を行う事ができます。

農業振興地域除外申請と聞くと農業振興地域から外されると思われるかもしれませんが、そうではなく農用地区域から除外してもらうという意味になります。

少し紛らわしいと思いますが、農地転用は農地法によって許可され、農業振興地域除外は農振法によって行われます。

農業振興地域で指定された農用地区域は転用禁止となっていますが、何らかの理由により農地転用を行いたい場合は、農業振興地域除外申請を行い、許可されれば農地転用を行う事が可能になります。

つまり農業振興地域で農用地区域の土地の場合、まず農業振興地域除外申請を行い(農振法により)、許可後に農地転用申請を行う(農地法により)必要があります。

また、農業振興地域除外の申請を行うにも、除外要件に該当する土地であるか、またはなぜ除外するかなど理由も求められます。

農林水産省が提示する農業振興地域制度の概要から除外要件について下記のようになっています。

| 農地転用のための農用地区域からの除外要件 |

|---|

| ○道路等や地域の農業振興に関する市町村の計画に基づく施設等の公益性が特に高いと認められる事業の用に供する土地 ○上記以外の場合は、次の要件を満たす場合に限り除外が可能。

|

【除外の要件に満たさない例】

注意しなければいけないのが、農業振興地域除外申請は半年から一年ほど期間がかかるという事です。

なぜ期間がかかるのかというと、市町村農業振興計画の変更という手続きで行われるため、実施回数は市町村によって異なりますが、主に年に1〜2回、多くても年に3〜4回しか実施されません。

農地転用の申請期間よりも農業振興地域除外申請の方が、時間がかかるので注意が必要です。

そして、除外申請が必要な土地では家を建てる土地にするまで、除外申請の期間と農地転用申請の期間を合わせて約1年はかかる、若しくは1年以上かかると思っていた方がいいでしょう。

農地法ではそれぞれ農地区分がされていて、区分される農地によって農地転用許可の基準が異なります。

| 農地区分 | |

|---|---|

| 農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |

| 甲種農地 | 市街化調整区域内の ・農業公共投資後8年以内農地 ・集団農地で高性能農業機械での営農可能農地 |

| 第1種農地 | ・集団農地(10ha以上) ・農業公共投資対象農地 ・生産力の高い農地 |

| 第2種農地 | ・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地 ・市街地として発展する可能性のある農地 |

| 第3種農地 | ・都市的整備がされた区域内の農地 ・市街地にある農地 |

区分される農地の状況は4種類あり、下記の表に記される通りに分けられます。

| 農地の状況 | 農地区分 |

|---|---|

| 生産性の高い優良農地 | ・農用地区域内農地 ・甲種農地 ・第1種農地 |

| 小集団の未整備農地 | ・第2種農地 |

| 市街地近郊農地 | ・第2種農地 |

| 市街地の農地 | ・第3種農地 |

ここで前述した「農用地区域」「農振白地地域」「農業振興地域外」は農地法で分けられた農地に当てはめられ、農用地区域は農地転用が不許可となり、生産性の高い優良農地として該当されます。

わかりやすいように下記の表にまとめましたのでご覧ください。

| 農業振興地域 | 農地区分 | 農地転用許可 |

|---|---|---|

| 農用地区域(青地) | 農用地区域内農地 | 不許可 |

| 農振白地地域 | 第1種農地 | Ⅰ:原則不許可 |

| 第2種農地 | Ⅱ:Ⅲに立地困難な場合に許可 | |

| 第3種農地 | Ⅲ:原則許可 | |

| 農業振興地域外 | 市街化区域:届出制 |

農用地区域は農地転用の許可が下りませんが、農業振興地域除外の申請を行い、許可が通れば農用地区域から外され農地転用を行う事ができます。

そのため農用地区域でも申請が通れば家を建てる事はできますが、現実的には難しいと思った方が良いかもしれません。

農業振興地域として指定はされていても農振白地地域に該当する土地であれば、農地転用の申請を行い、家を建てる事ができます。

この場合は農地振興地域除外申請を行う必要はありませんので注意ください。

農地転用の許可については、甲種農地や第1種農地は原則不許可となっていますが、例外的に許可が下りる場合もあります。

また、下記の事に該当する場合は、第2種農地や第3種農地でも不許可となります。

「自分の家を建てよう!」と思ったとき、たまたま探していたエリアにちょっとお得な価格のいい土地を見つけたけど市街化調整地域だった、あるいは、両親から譲ってもらえる土地は雑種地だった、というケース …

「家を建てよう!」と思ったとき、家そのものと同じぐらい大切になってくるのが「家をどこに建てるのか?」という悩み。「このへんのエリアがいいなあ」「このあたりの価格なら手が届きそう」とぼんやり土地 …

農用地区域は市町村が設定した地域です。

転用は原則禁止とされ、市町村がおおむね10年を見通して農用地として利用すべき土地として設定した区域となっています。

設定要件

農地を宅地に用途変更する場合、農地法第4条が関わり、都道府県知事または農業委員会に届出や許可が必要になります。

農地法第4条

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない。

| 条件 | 許可 / 届出先 |

|---|---|

| 4ha超の市街化調整区域内の農地の転用 | 都道県知事に申請、国との協議の上で許可を通知 |

| 4ha以下の市街化調整区域内の農地の転用 | 農業委員会に申請、都道県知事は農業会議にて協議し許可を通知 |

| 市街化区域内にある農地の転用 | 農業委員会に届出書の提出、農業委員会から受理通知 |

農地に家を建てるには上記のように届出や許可が必要になり、無断で建ててしまうと罰則されてしまいます。

家を建てようと思っている方は、まず地元の農業委員会や役場の建築指導課、農政課などへ相談しましょう。

また、土地の名義や区画の変更等、登記や測量については土地家屋調査士に相談する事をおすすめします。

農地に家を建てる場合は、農業振興地域であれば、農振除外を行い農地転用すれば可能です。

しかし、家を建てる条件としては非常に厳しく、申請が下りるまでの期間もとても長いため、あまり現実的とは言えません。

また、農家ではない人が農地を買う事は難しく、特に農業を保護していくために指定する農業振興地域は専業農家が買主でなければ売買は難しいです。

農家ではないけれど住宅目的で農地を購入したい方は、土地の所有者に農地の転用を行ってもらってから購入する事は可能かもしれません。

ただし、前述したように農地の転用や農振除外は条件が厳しく、立地や地域の状況、条例などによって違いがありますので、必ずしも可能とは言えません。

農地の所有者に協力してもらい、農業委員会に相談する事をおすすめします。

家を建てる時は土地探しや業者探し、打ち合わせから着工、引き渡しなど基本的な流れというものがあります。

しかし、農地に家を建てる場合は、通常の家を建てる流れとは少し違います。

ここでは、農業振興地域の土地に家を建てる場合の流れについてお伝えしていきます。

まず、家を建てたい土地がどんな土地か調べる必要があります。

調べる方法は、市役所の農業振興課(農政課、農林課など役場によって異なります)などに問い合わせをします。

ブルーマップ(不動産登記上の地番がわかるように書かれた地図帳)で知りたい土地の場所や周辺のわかる地図を用意し直接向かいましょう。

農用地区域の管理は地番によって管理されてなく、基本的に電話での問い合わせができないのでご注意ください。

どうしても行く事ができない場合、電話とファックスでの対応をしてくれる事もあります。

しかし、農地の特定は公図を用いても難しく、トラブルにもなりやすいため必ずしも対応してくれるというわけではありません。

所有する農地が農業振興地域内にある場合、青地(農用地区域)か白地(農振白地地域)の確認を行い、青地の場合は農業振興地域除外申請を行います。

農業振興地域除外申請を行う場合は、受付期間の回数が年に1〜2回と少ない事と申請が下りるまで半年〜一年ほどと長い期間がかかるという事に注意しましょう。

農業振興地域除外申請を行うと同時に、土地の測量を行います。

宅地として利用する範囲や面積を正確に測る作業が必要ですので、有資格者の土地家屋調査士に測量を依頼しましょう。

また、田圃の一部を建築に利用する場合は、文筆という作業が必要です。

文筆とは、登記簿上で一つの土地を分割し、複数の土地として登記し直す事です。

土地の文筆を行う事で異なる地目を登記する事ができます。

紛らわしいですが、土地の文筆と分割は意味が異なりますので注意しましょう。

土地の分割とは、登記上は一つの土地のまま、分割された敷地に建てられた建築物がそれぞれ建築基準法に適合している事が確認できれば、新築建物が可能となるというものです。

土地の測量と農業振興地域除外申請が通れば、次は農地転用の申請を行います。

農地転用の届け出は農業委員会になります。

所有する土地の種類(第1種、第2種、第3種、市街化区域内など)によって手続きの流れが変わりますが、4ha以下の土地であれば、どちらも農業委員会に届出を提出します。

農地転用の申請も毎月受付時期が決まっています。

申請を行える期間が管轄する農業委員会によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

無事に農地転用ができれば、農地に家を建てる事が可能になります。

これで農振法と農地法に関わる規制が外れましたが、この規制が外れない限りは田圃の土地を購入しても建築ができないので、地元の農業委員会や役場の建築指導課、土地家屋調査士などに相談し、確認をしながらすすめていきましょう。

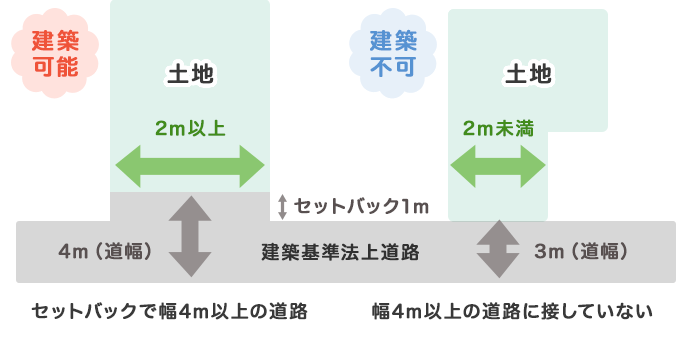

家が建てられる土地であるかは、土地に接する道路も関係します。

土地に接する道路を前面道路といい、土地に接する道路について建築基準法で定められています。

前面道路が建築基準法に適していない場合は、建築ができなくなってしまうので注意が必要です。

また、道路の条件によっては、建物のセットバックが必要な場合もあります。

建築基準法では、前面道路が2m以上接している事、前面道路の幅員が4m未満の場合セットバックが必要など定められています。

地域独自の条例が定められている場合もありますので、所有する土地の地域条例を確認しておきましょう。

家づくりよりも重要かもしれない、家を建てる場所選び。どんなエリアに建てるのか?実家との距離は?さらには、土地そのものによっては階数に制限があったり、思った以上に小さい家になったり、地盤に予想外 …

建築するのに前面道路の条件が問題なければ、これで建築可能な土地として証明する事ができます。

土地の名義が本人でない場合は、名義を自分に移す所有権移転登記を行う必要があります。

登記は司法書士に依頼して行ってもらいましょう。

土地の他に家を建てた後も建物登記が必要になりますので、家の登記も含めて依頼できる司法書士を選ぶ事をおすすめします。

土地が田圃の場合、家が建てられるような土地にしなければいけないので宅地造成を行う必要があります。

宅地造成とは宅地以外の土地を住宅地などにするために土地を整地する事です。

田圃の土地が道路よりも低い場合は、地盤面を上げるなど行い、家が建てやすいように整地していきます。

宅地造成を行い建築可能な土地に整地できれば、いよいよ家を建てていく工事を始める事ができます。

今回の記事ではその後の家を建てる流れについて省略しますが、下記の記事で詳しくお伝えしていますので、良ければご参考にしてください。

人生の多くの時間を過ごす住まい。型にはまった規格型住宅ではなく、本当に自分にマッチした家がほしい。家を一から建てることの魅力には代えがたいものがありますよね。 …

家を建てるために行わなければならないことはいろいろあります。一生で一度と言われる家の購入。どう進めていけばいいか分からないことだらけですよね。 …

ここまで農業振興地域についてお伝えしてきました。

農業振興地域のエリア内に家を建てるという事はとても条件が厳しくなっています。

家を建てる事は絶対に不可能、というわけではありませんが、条件の厳しさや手続き、申請期間など考慮するとあまり現実的ではないかもしれません。

農業振興地域など農振法や農地法に定められた土地であるかも、不動産に関わりがない限り見極めが難しいところがあります。

うっかり選んだ土地が農振法に関わる土地だった、という事もありますので、慎重に調査して土地を選びましょう。

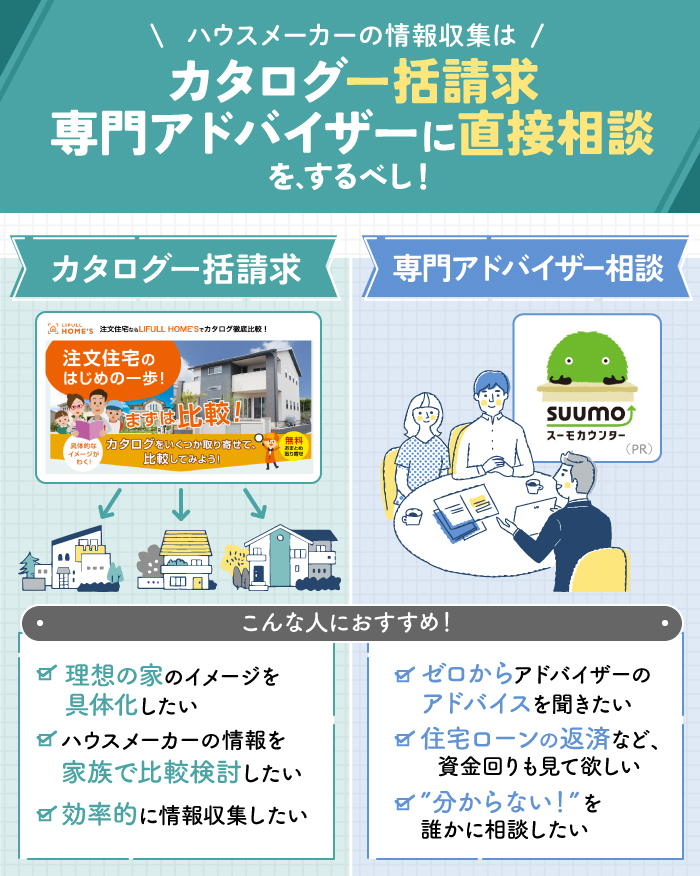

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど、難しい家づくり。

ただし、それは前のお話。今はインターネットが普及し、ハウスメーカーや工務店の口コミや住み心地が分かるようになりました。

家づくりで失敗しないために、間取りやデザイン、資金計画などを相談する「ハウスメーカー選び」が最も重要です。

ハウスメーカー選びの段階で情報収集を怠ると、

「こんなはずじゃなかった!」「別のハウスメーカーと契約するべきだった」と後悔する可能性が高くなります。

そんな悩みを抱えている方に向けて、おすすめの無料サービスを紹介します。

>>カタログ一括請求の詳細を読む

>>無料相談サービスの詳細を読む

不動産のいろは編集部は、家を建てたい方に「カタログ一括請求」と「無料相談サービス」の利用をおすすめします!

それぞれのサービスの特徴を見てみましょう。

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

「何も分からないから、家づくりの相談を誰かにしたい!」

「ハウスメーカー選びに失敗したくない!」

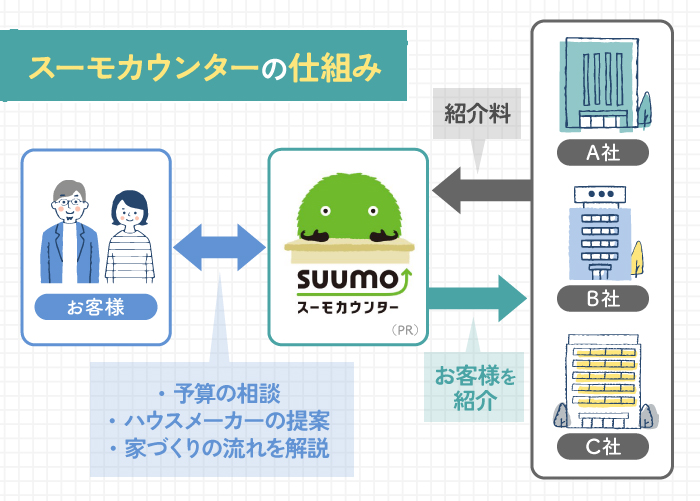

家づくりの初心者におすすめなのが、無料相談サービスの「スーモカウンター」です。

スーモカウンターは完全無料で専門アドバイザーに相談できますよ。

スーモカウンターは、ハウスメーカーから紹介料(広告費や販売促進費)を支払われています。

この紹介料で運営しているので、お客様は完全無料で利用できるんです。

ハウスメーカーからの営業は一切ありませんし、ご縁がなかった会社へのお断り代行も実施しているので、安心して利用できるサービスといえます。

家づくりの流れから資金計画まで相談できるから安心