PR

家づくりよりも重要かもしれない、家を建てる場所選び。

どんなエリアに建てるのか?実家との距離は?

さらには、土地そのものによっては階数に制限があったり、思った以上に小さい家になったり、地盤に予想外の出費があったり、そもそも家が建てられなかったり?!

「この土地、よさそう!」で買うと、思わぬ落とし穴にはまりかねません。

「どんな家を建てよう?」と考え始める前に一歩立ち止まって、「どこに家を建てよう?」について一緒に考えてみませんか。

新生活にケチはつけたくないもの。後悔のないようにしっかりと前準備しておきましょう。

「家を建てよう」と思っているけれども、どこに行ったらいいのか、何をしたらいいのかわからない! という方は、下の記事に解説していますので、ぜひ読んでみてください。

そうだ、家を建てよう!でも、なにから手をつけていいのかわからない。そもそも家を建てるためにやるべきことってなんだろう?

家を建てるにもいろいろと行わなければならないことが多いです。一生で一度と言われる家の購入ですので、どう進めていけばいいか分からない・・・

「さて、家を建てよう」と思ったはいいものの、いったいどのエリアに建てようか? もしや、土地は親族のものを使えるのか?パートナーの希望は?通勤通学の利便性は? 土地相場は?……

と考え始めたら果てがないのが家を建てる場所選び。

ここでは、よくある悩みをピックアップして整理し、 その上で絶対に見落とせない土地選びの条件についてもお話しします。

家を建てる場所選びでなんといっても悩ましいのが費用でしょう。 都心に近づくほど高額になる土地代。親族の土地を利用して家を建てられれば、土地代がかからない分、家づくりそのものへのこだわりを発揮することができます。

しかしながら、土地代がかからない分、相続やしがらみの面倒がある可能性も高いのが親族の土地。また、立地や土地形状によっては、建築基準法や自治体制限から、建築に制限があったり、建て替えが不可能だったりする場合も。

最近は、土地は新しく購入するけれども、実家の徒歩・自転車圏内に住む「近居」を選ぶ方も増えているようです。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 親族の土地に家を建てる | ・土地代がかからない ・子育てや家事の手助けを得られる可能性がある ・両親に何かがあったときすぐに駆け付けられることが多い ・土地や近所についてすでに知っている |

・相続税・贈与税、取り壊し ・土地整備代がかかる場合がある ・立地や土地形状によっては、希望の家が建てられない可能性がある ・親族のしがらみがある可能性がある ・売却しにくい |

| 新しく土地を買う | ・自分たちの要望にかなった土地が選べる ・しがらみのない土地が選べる |

・土地代がかかる ・土地についての情報集めからスタートしなくてはいけない |

親族の土地に家を建てることを考える場合、必ず調べたいのがその土地の条件。

すでにある建物が「既存不適格物件」でないかどうかを確認しましょう。

これは、建てられてから法律が変わり、現行の法律では現状の大きさと同じ建物の建て替えや増改築ができない物件のことです。

すでにある建物が「既存不適格物件」だった場合、建て替える建物がこれまでの家より狭くなってしまったり、「再建築不可」と判定されてしまったりする場合があります。

農地法にもとづく「農地転用許可制度」では、「農地を転用(農地以外のものにすること)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です。」とあります。

農地転用の「原則許可」は第3種農地のみで、それ以外の用途地域では原則不許可です。(ただし、農家の自宅や作業場、納屋などの建築は例外として認められることがあるようです)

出典 農林水産省

もし田んぼや畑を転用して家を建てようとしている場合は、用途地域をしっかり確認することが必要です。加えて、土壌の状態はどうか、上下水道はどこから引いてくるのか等も費用に関わってきます。

ちなみに、二世帯住宅を検討している場合は、以下の記事がおすすめです。

最近の住宅事情の傾向として、建築費を抑えたい、親の介護問題、共働きによる子育て問題等の理由から「二世帯住宅」を選択する人が増えているようです。

「郊外VS都心」論争は定番ですね。

それぞれ見逃せないメリット・デメリットがあることから、実際には中間地点に落ち着くことが多いようです。土地を買う年齢や目的によって、郊外よりにするのか都心よりにするのか、優先順位を決めておきましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 郊外 | ・土地代が安い ・広さを確保できる ・公園や自然などの環境が良い ・ほとんど固定された人間関係でじっくり地域になじむことができる |

・交通アクセスが悪いことが多い ・自治体の付き合いがある場合もある ・自動車が必須である場合もある ・店や公共施設の選択肢が少ない ・将来、資産価値が落ちる可能性が高い |

| 都心 | ・交通アクセスが良い ・あっさりとした人間関係で、しがらみが少ない ・店や公共施設が多い ・将来、資産価値が保てる/上がる可能性が高い |

・土地代が高い ・広さを確保できない ・自動車は不便な場合もある ・交通量が多く、空気汚染の懸念がある ・用途地域によっては近地に高層マンションが建つ懸念がある ・人間関係が希薄 |

以下の表は、土地探しのポイントを網羅しています。

| 通勤・通学経路 | 距離、時間、運行頻度、乗り換え回数、混み具合 |

|---|---|

| 最寄り駅までの環境 | 人通りや治安の状況、コンビニなど商業施設の有無 |

| 公共施設 | 金融機関や消防、警察、市役所、公園などへのアクセス |

| スーパーなど商業施設 | 距離や営業時間、品揃えや価格。駐輪場、駐車場の有無 |

| 病院などの医療施設 | 距離、診療時間や休診日、診療科の種類 |

| 保育所、幼稚園、小中学校などの教育施設 | 距離、教育方針、評判、入園・入学の難易度。教育費はどのぐらいか |

| 周辺の道路や鉄道 | 交通量や振動、騒音、大気汚染はどうか |

| 周辺の嫌悪施設の有無 | 工場や墓地、ドブなどはあるか。植栽・大木などはあるか(落ち葉や虫、花見客のゴミ問題) |

| 周辺環境急変の可能性 | 空き地や駐車場が多くないか。都市計画道路予定地になっていないか |

| 地歴 | 過去にはどんな用途で使われていたか。浸水、土壌汚染はないか。地盤の強度はどうか |

| となり近所の様子 | どんな居住形態が多いか。ゴミ集積所の場所や様子はどうか。町内会活動は活発か。そのほかトラブルがないか |

「これは」と思うめぼしい土地があれば、必ず実際に現地に出向くことが大切です。

それも、平日と休日、昼と夜、雨の日など条件を変えて複数回訪れることが必要です。

「引っ越しを検討している」と言って、近隣の人に話を聞くことも有益ですよ。

過去にそこがどんな土地だったかを知るために、無料で利用できるサイトもあります。災害の備えとしても、ぜひご覧ください。

国土交通省ハザードマップポータルサイト

https://disaportal.gsi.go.jp/

土地総合情報システム

http://www.land.mlit.go.jp/webland/

地盤安心マップ

https://jam.jibanmap.jp/map/main.php

地盤サポートマップ

https://www.j-shield.co.jp/

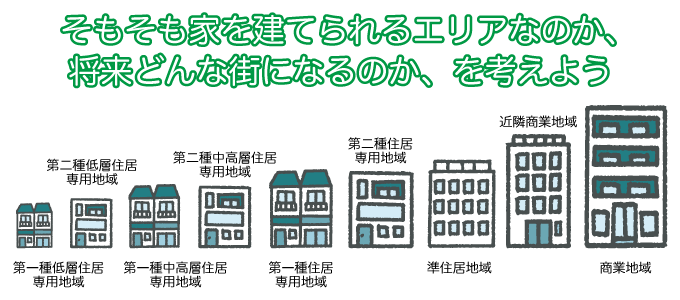

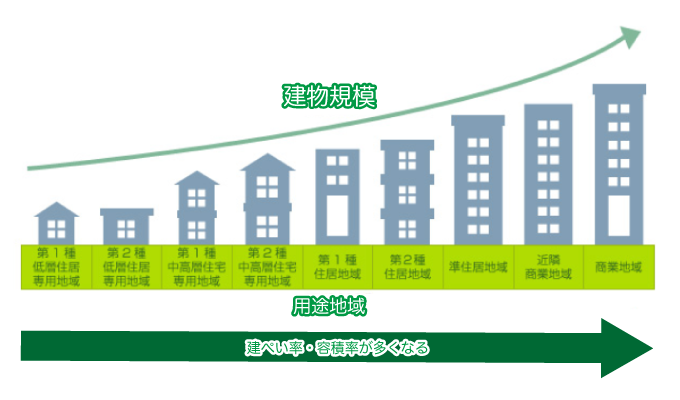

実は、住居を建築できる地域というのは、法律で決まっているってご存じでしたか?

都市計画法では、用途の混在を防ぐことを目的として、土地ごとに商業、工業、住居などの利用方法を定めています。

「それがどうしたの?」と思われるかもしれませんが、家を建てようとしている土地がいったいどの用途地域に定められているのかを知ることはとても大事なことなのです。

たとえば、第二種住居地域では、10,000平方メートル以下の店舗、事務所、パチンコ・カラオケ点、ホテルなどのほか、環境影響の少ない小規模工場も建設可能です。

「交通アクセスがいいのに、静かで落ち着いていていい土地だ」と思って購入したら、後から娯楽施設が建てられてしまい騒音問題に!というトラブルは避けたいものです。

この場合、落ち着いた環境を目指すならば、第一種・第二種低層住居専用地域を選んだほうが心配ないでしょう。

このように、用途地域を知ると「将来的に地域の生活環境がどうなるのか?」を想像する助になります。

用途地域は下にまとめています。

調べたい個々の土地については、国土交通省などのサイトで調べることができます。調べたい地域の役所に「○○の用途地域を教えてください」と電話するのも簡単です。

| 用途地域 | 定義 | |

|---|---|---|

| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 2階建て程度の低層住宅の良好な住環境を守るための地域。診療所・小中学校や、床面積合計50平方メートルまでの小規模な店舗が建築可能。基本的にはコンビニ等は不可。 |

| 第二種低層住居専用地域 | 2階建て程度の低層住宅の良好な住環境を守るための地域。診療所・小中学校や、コンビニなど床面積合計150平方メートルまでの店舗が建てられる。 | |

| 第一種中高層住居専用地域 | 3階建て以上の中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。公共施設や大学、病院に加え、床面積合計500平方メートルまでの店舗が建てられる。 | |

| 第二種中高層住居専用地域 | 3階建て以上の中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。病院、小規模スーパーなどに加え、床面積合計1500平方メートルまでの大型店舗や事務所なども建てられる。人の出入りが多くなりがちな地域。 | |

| 第一種住居地域 | 低層・中高層かかわらず、住居の環境を守るための地域。床面積合計3,000平方メートルまで中規模店舗・事務所や小規模ホテルなどが建てられる。 | |

| 第二種住居地域 | 低層・中高層かかわらず、住居の環境を守るための地域。床面積合計10,000平方メートルまでなら店舗を建てることができる。パチンコ・カラオケ店、ホテル、環境影響の少ない小規模工場などを建てられる。 | |

| 田園住居地域 | 農業関連施設や農地と調和した低層住宅の良好な住環境のための地域で、ビニールハウスや生産施設のほか、500平方メートルまでの農産物のための店舗も建てられる。農場レストランや農産物直売所など。 | |

| 準住居地域 | 道路の沿道を生かした店舗や住居の環境を保護するための地域。国道や幹線道路沿いなど。小規模の映画館、倉庫、環境影響の少ない小規模工場などを建てられる。 | |

| 商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うような商業施設などのための地域。述べ床面積規制はない。 |

| 商業地域 | 商業施設などを増進するための地域。広義の風俗営業など特殊営業関係の施設も建てられる。 | |

| 工業系 | 準工業地域 | 軽工業など、環境の悪化をもたらすおそれのない工業のための地域。 |

| 工業地域 | 工業施設などのための地域。どんな工場でも建てられ、住宅や店舗も建てることができるが、学校・病院・ホテルなどを建てることはできない。 | |

| 工業専用地域 | 工業施設などのための地域。どんな工場でも建てられる。住宅が建設できない唯一の地域で、環境汚染の可能性が高い工場も立ち並ぶ。火薬などを扱う危険性が高い工場もこの地域に建てられる。 |

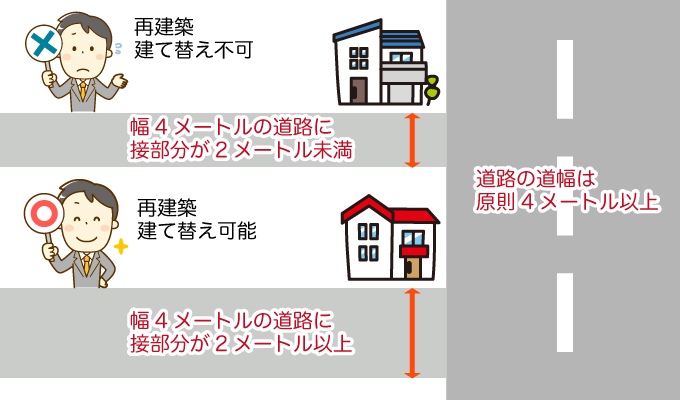

原則として、建築基準法第42条で規定されている幅員が4メートル以上の道路にその土地が2メートル以上接していなければ、建物を建てることができません。

これを接道義務と呼んでいます。

旗竿地などで、道路への接道部分が2メートル未満の場合、たとえ現在家が建っていてもその物件は「再建築不可物件」となり、資産価値も大きく下がります。

なお、接道義務の例外として、建築基準法第43条の但し書きに規定されている「但し書き道路」があります。

接道がなくとも、その敷地の周囲に私道などの広い空地があり、交通上、安全上、防火上、衛生上問題がない場合に許可されます。

このような土地については、「但し書き道路により、私道の所有者の承諾があれば再建築できます」とされていることもあります。

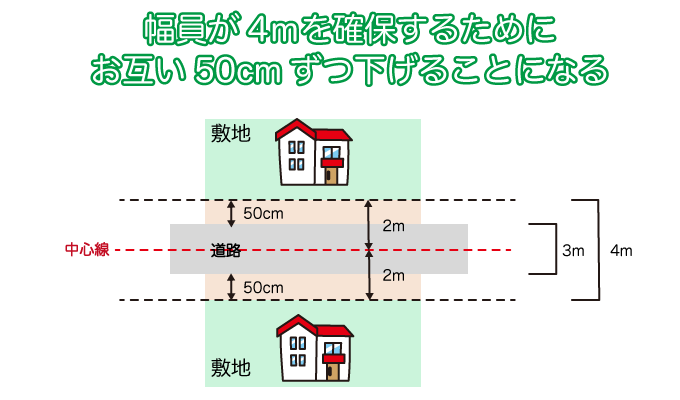

「セットバック」は、道路後退の意味です。「セットバックあり」の土地を購入すると、幅の狭い道路を一定の幅に広げるため、土地の一部を道路として提供しなければ建物を建てられません。

この場合は、有効敷地面積がいくつであるのか計算し、その値段で売買するように気を付けましょう。なお、道路として土地を提供しても道路部分の所有権を失うわけではありません。

「建ぺい率」とは、敷地面積に対する建築面積の割合のこと。建物の日当たりを確保したり、火災時の延焼等の二次被害を防いだりする目的で、土地いっぱいに建物を建てないように制限が設けられています。

建ぺい率は、「建築面積(1階面積※)/敷地面積×100」で求めることができます。

※1階より2階のほうが面積の大きい場合は2階面積になります。

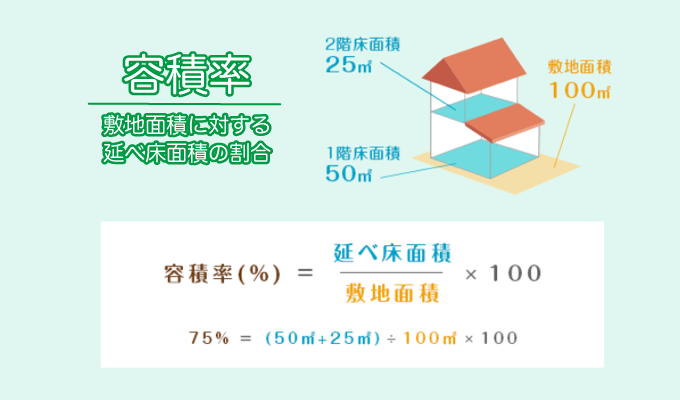

「容積率」とは、敷地面積に対する建築延べ面積の割合のことで、「延べ床面積(1階+2階の床面積)/敷地面積×100」で求めることができます。

容積率は、建物前面の道路幅で変動する場合もあります。

建ぺい率・容積率の制限は、用途地域によって変わります。

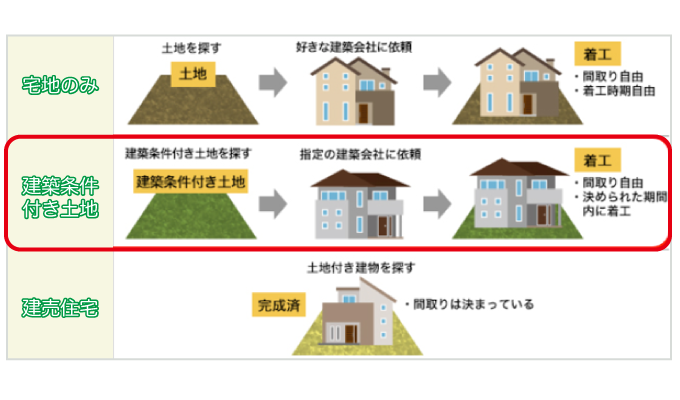

「建築条件付き土地」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? これは、「注文住宅」と「建売住宅」のちょうど中間のような家づくりの方法です。

建築条件付き土地を購入すると、決められた建築業者とプランを話し合って建物を建てることになります。

プランニングの自由がありながら注文住宅ほど業者選びや手続きが煩雑ではないことがメリットです。ただし、決められた建築業者に不満があっても変更できなかったり、プランニングにじっくり時間をかけられなかったり、そもそもプランニングの幅自体もいくつかの選択肢から選ぶだけでほとんど建売に近かったりする場合もあります。

契約や見積もりも丸めて出されることがあり、トラブルにつながりやすい形態でもあります。

もしなにか気がかりに思うことがあれば「そんなもんなんだろう」「契約書に書いてないけど、きっとこうなんだろう」と流さずしっかりと確認し、必要ならば弁護士や他の建築家にセカンドオピニオンをとりましょう。

おそらく人生で最も高い買い物であろう「家」。 やることは多岐に渡り、用語も難しく、登記や契約も膨大にあり、目が回ってしまいます。

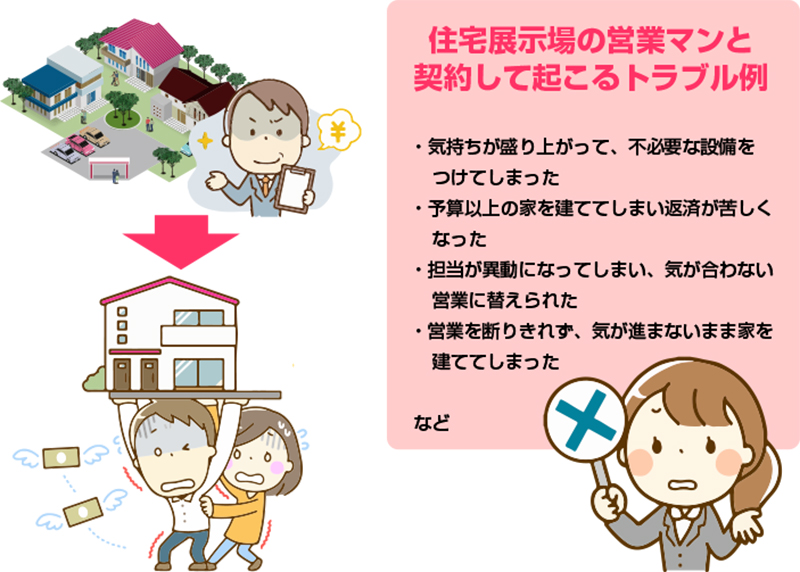

しかし、「お任せしておけば大丈夫だろう」とホームメーカーや工務店の言いなりにハンコを押してしまったがばかりに、重大なトラブルにつながった事例もあります。

ここでは、実際にあった契約トラブルを3例取り上げて、家づくりでどういった失敗があったのか見ていきましょう。

夫婦

営業マン

夫婦

一般的にはハウスメーカーによって特定の金融機関が使えたり、使えなかったりする事はありません。ただし、特定の会社と提携しておらず取次業務ができない等の事情がある場合はあるようです。

この場合は、なぜ使えないのか営業マンに根拠を質問するべきでしょう。

金利はごくわずかでも返済額に大きな影響を及ぼします。数十年に影響することなので、なあなあにせず、必要ならば弁護士などの他の専門家の助けも借りましょう。

男性

担当者

男性

残念ながら、契約書に記載がある以上、賃貸費用の返還は難しいでしょう。

工事契約の際には重要事項説明の時間がありますが、非常に分厚いため、すべてを読み上げるわけではありません。「その他特記事項」など小さく記載されているところに重要な情報が書かれている場合もあります。

契約書や重要事項説明書は契約日以前に入手し、すみからすみまで読み通してモレのないようにしましょう。疑問があればその場でハンコは押さず、後日にするべきです。しっかりと確認することが大事です。

女性

「坪単価」という言葉は、実は住宅会社や工務店によって定義が異なります。

床面積に「延べ床面積」を使うのか「施工床面積」を使うのか、あるいは坪単価のもととなる「建物本体価格」にどこまで含めるのか等で大きく変化してしまいます。これを利用し、広告では耳ざわりの良い坪単価にしておいて、実際にはもっとオプションがかさんでしまうような会社があるのも残念ながら事実です。

契約時には、メーカーによって定義の違う「建物本体価格」や「坪単価」といった用語に惑わされず、オプションを含めた必要な設備が見積もられているのかどうかを確認することで賢い買い物ができるでしょう。

家を建てる場所や土地選びの落とし穴や注意点について解説しました。せっかく楽しい家づくりなのですから、家づくり以前の制限やトラブルであわてることのないようにしたいものですね。

ちょっとまって!それはもしかしたら「失敗する家づくり」の第一歩かもしれません。

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど難しい家づくり。ただしそれは前の話。

インターネットが普及した今、多くのハウスメーカー・工務店の口コミや、建てた家の住み心地が分かるようになりました。

家づくりの第一歩として、複数社のカタログを一気に比較検討できるカタログ請求がおすすめです。

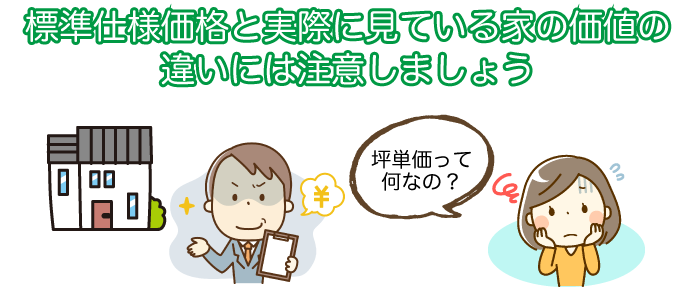

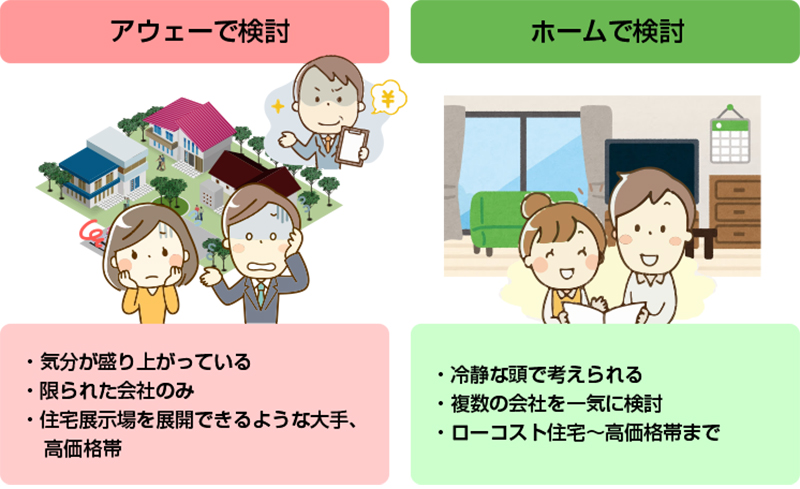

自宅なら冷静な頭で判断できますし、住宅展示場ならではの営業トークで契約を早まることもありません。

家づくりは巨額なお金がかかりますよね。

そんな人生最大のイベントなのに、いきなり住宅展示場に行って、営業マンと話が盛り上がりそのまま契約して後悔するという人が後を絶ちません。

住宅展示場はある意味アウェーの場。

豪華な設備やきれいな設えに気分が盛り上がるのはしょうがないことです。

ですから、冷静な頭で考えられる「ホーム」でしっかりと会社を比較検討することが大事なのです。

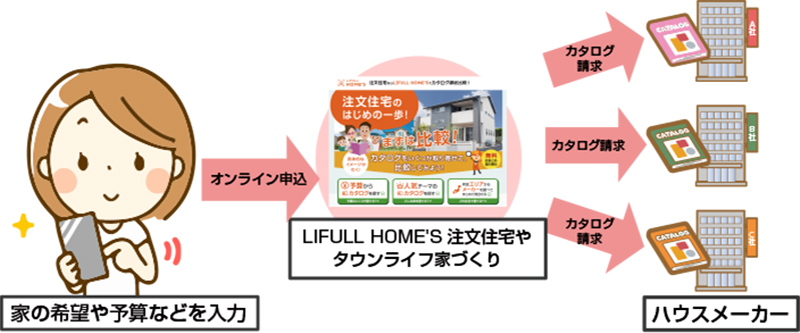

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

家づくりのイメージが固まっていない初期段階のうちにカタログ請求を使うのは抵抗がある方もいるかもしれませんが、それは逆です。

複数社のカタログを見ているうちに「これは好き」「これは嫌い」とどんどん自分の好みの家のカタチが分かってくるのです。そして、カタログの良いところはなんといっても「家族と見られる」ことです。

ご自身と、大事な家族と一緒にカタログを並べて、理想の家について話し合ってみてください。今度の週末は、こちらのカタログを見ながら、家族で家づくりの会議をしませんか?

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。