PR

地球温暖化防止やエコが求められる今の時代、住宅にもエコが求められるようになってきました。

ZEH(ゼッチ)もエコ住宅の一つです。

数年前には聞きなれなかったZEHという言葉も、今はだいぶ浸透してきました。

この記事では、ZEHについて初めて調べる人にでもわかりやすく解説しています。

このようなZEHに関するギモンが解消されるように、ZEHのメリット・デメリット、ZEHの条件と必要設備、ZEHの種類、ZEHの今後、注意点などを詳しく解説していきます。

もちろん、ZEHについてある程度知っている人にも役に立つ情報がたくさんありますので、ぜひ読んでみてくださいね。

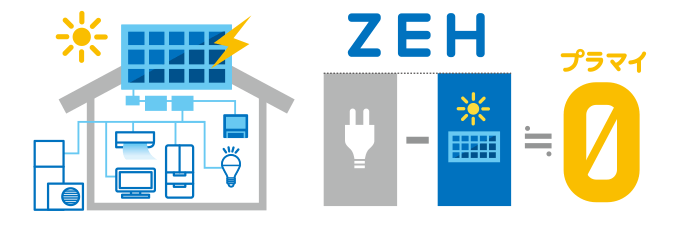

ZEH(ゼッチ)住宅とは、「net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略です。

この「net」の意味がわからない人が多いと思いますが、netとは「正味・実質・おおむね」という意味です。

ですので直訳するとZEHは「エネルギーが実質ゼロの家」という意味になります。

「ZEH住宅」と表現されることも多いようですが、ZEHに“家”という意味が含まれているので“ZEH”が正しい呼び方になります。 (この記事では以下“ZEH”で統一しています。)ZEHは政府が力を入れている温暖化防止の対策の一環として、住宅におけるエコ政策の一つとして作られた高性能な住宅です。

では、ZEHの定義からみていきましょう。

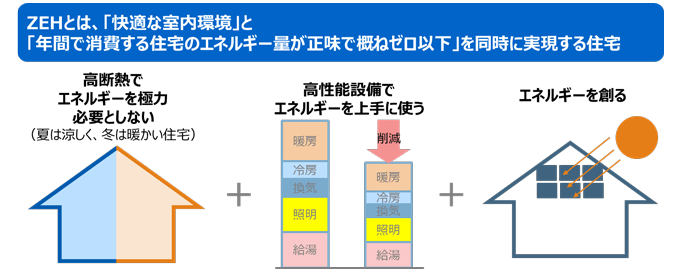

ZEHは経済産業省の資源エネルギー庁によって、定性的な定義が決められています。

『ZEHとは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」とする。』

何だか難しい用語が並んでいてよくわからないですよね。

でもZEHの基本の考えはシンプルなので4つのポイントにわけると、わかりやすいです。

ZEHの4つのポイント

この①~④を満たした家がZEHです。

<出典:http://www.env.go.jp/earth/post_64.html>

<出典:http://www.env.go.jp/earth/post_64.html>

ZEHは一次エネルギーに着目した家と言えますが、この「一次エネルギー」って何となくしかわからないですよね。

では次は、一次エネルギーについて少し詳しく知っておきましょう。

ZEHのことを調べていると、「一次エネルギー」という言葉がよく登場します。

一次エネルギーとは、どんなエネルギーのことなのでしょうか?

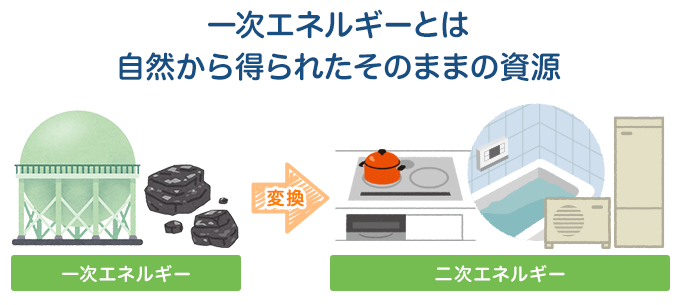

私たちの生活にはエネルギーが欠かせませんが、そのエネルギーは大きく2つの種類に分けて考えられます。

「一次エネルギー」と「二次エネルギー」です。

一次エネルギーは、自然環境の中から得られるそのままのエネルギー資源のことです。

たとえば、石油、石炭、天然ガスなどの採掘される資源のことです。太陽光や水力、風力で得られる電気も一次エネルギーです。木炭や薪なども一次エネルギーに含まれます。

一次エネルギーは、そのままでは一般家庭で使うことは出来ません。

家庭や企業などで使用できるエネルギーは、一次エネルギーを加工したエネルギーです。

それが二次エネルギーと呼ばれるエネルギーです。

家庭で使う電気やガスは、すべて二次エネルギーです。

ZEHは、年間の一次エネルギー収支を実質ゼロ以下に抑える住宅のことです。

「家庭で使うのは二次エネルギーなのに、どうして一次エネルギーばかり出てくるの?」と思いますよね。

環境保護など大きな規模のエコの視点で考えると、二次エネルギーよりも一次エネルギーの使用の削減に着目することが重要です。

つまり、家庭で節電などの取り組みをすることはもちろん大切ですが、元である一次エネルギーの使用量に変換して考えることが、限りあるエネルギー資源の保護のために重要なのです。

そこで、ZEHは一次エネルギーの使用量に重点が置かれています。

ZEHを設計する際は、一次エネルギーの使用量が計算式によって算出されます。

ZEHと共に「低炭素住宅」という言葉もよく見かけるようになりました。

この低炭素住宅って、ZEHとは違うものなのでしょうか?

そもそも「低炭素」とは、どのような意味なのでしょうか。

低炭素住宅の「低炭素」とは、二酸化炭素の排出量を低くするという意味です。

二酸化炭素の排出は、地球温暖化の原因となります。

今、世界的に二酸化炭素の排出量削減が叫ばれていますよね。

そこで日本政府は、住宅からの二酸化炭素の排出量を減らすために「低炭素住宅」の認定制度をつくりました。

住宅からの二酸化炭素の排出量を減らす方法は、ZEHの基本である「一次エネルギーの消費量を減らすこと」です。

ZEHも、一次エネルギーの消費量を減らす住宅なので低炭素住宅とも言えますが、一般的に低炭素住宅は政府が認定する「認定低炭素住宅」のことを指すことが多いです。

ZEHは、ZEH仕様の家を建てればZEHとして認定されたことになるのでしょうか。

どこかに申請しないと認定されないのか、申請は義務なのか、わからないという人も多いのでは?

その点について解説します。

ZEHを建てる際には、国からの補助金を受け取ることができます。

しかし補助金は申請した人全員が受け取れるわけではなく、応募数が多い場合は先着順や抽選などの選考が行われます。

もらえる保証がない補助金なので、申請せずにZEHを建てる人もいるでしょう。

ZEHの補助金申請をしない場合でも、その家がZEHであるという証明書のようなものを手元に置いておきたいですよね。

せっかくコストをかけて性能の高い家を建てるのですから、その性能が示された書類などがあると安心です。

ZEHの家を売却する際にも、「この家はZEHだ」という証があるのとないのとでは資産価値が変わってくるでしょう。

注意すべき点は、ただZEH仕様の家を建てるだけでは、その家がZEHだという書類やマークをもらえないということです。

ZEHであるという認定証を発行してもらうためには、BELSという認証制度を利用する必要があります。

ZEHを建てるのなら、BELSの認定をぜひ受けておきたいところです。

このBELSとはどんな制度なのでしょうか。

BELSとは、「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System」の略で、住宅を含む建築物(新築・既存問わず)の省エネルギー性能を評価し表示する第三者認証制度のことです。

2013年に国土交通省が制定したガイドラインに基づいて、BELSがスタートしました。

2015年に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」において、住宅の販売や賃貸を行う業者に建築物のエネルギー消費性能が、消費者から見てわかりやすく表示するように努めることが位置づけられました。

ちょっとわかりにくい表現ですが、要するに住宅を販売や賃貸する業者は、その建物の省エネ性能をお客様に対してわかりやすく表示することが義務付けられたわけではないですが、努力義務を果たすことが求められるということです。

BELSの特徴は、省エネ性能に限定した認定制度であることです。

BELSの認定を受けるとその家の省エネ性能が証明されますので、資産価値も上がります。

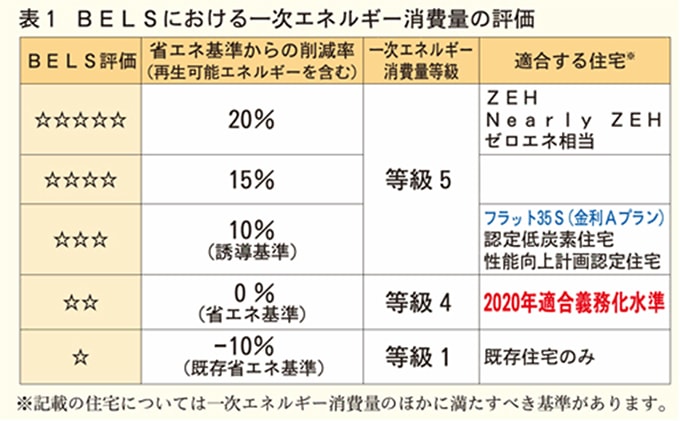

BELSの表示は、☆~☆☆☆☆☆の5段階で表示されます。

また、ZEHについては「ZEHマーク」+「ゼロエネ相当」というマークももらえます。

<出典:http://www.nice.co.jp/nbr/2017-04-01_2112/03.html>

<出典:http://www.nice.co.jp/nbr/2017-04-01_2112/03.html>

BELSの評価には「BEI」(Building Energy Index)という単位が使われます。

BEIは、国が定めた一次エネルギー消費量の基準に対してその建物の一次エネルギー消費量が何%かを算出した数値です。

BELSの認定を受けたい場合は、BELSに登録している機関に申請する必要があります。

(2020年3月時点で、BELS申請には3万円ほどの費用がかかります。)

BELSのZEHマークやBELS登録機関はこちらに載っています。

BELSリーフレット:http://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/pdf/bels_leaflet02.pdf

では、ZEHの補助金に申請する場合のZEH認定はどのようになるのでしょうか?

抽選に落ちた場合の認定についても気になりますよね。

補助金の申請は、SII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)という法人に対して行います。

SIIは、ZEHに関して主に補助金に関する事業を行っています。

つまりZEHの性能を認定する機関ではありません。

SIIに補助金申請をする際には、BELSへの申請もあわせてするケースが一般的です。

BELS申請の必要書類とSIIへの補助金申請の必要書類はほとんど一緒なので、BELS申請を先にしておけば補助金申請がスムーズです。

さらに、補助金交付の選考においてBELS認定を受けていると加点になるので有利になります。

補助金申請の際はあわせてBELS申請をすることをオススメします。

(実際の申請作業は住宅会社に代行してもらえますので、お客様が行う必要はありません。ただし、申請代行費用はかかります。)

ZEHのBELS申請は2020年3月現在、義務化はされていません。

あくまで業者の努力義務的なものとなっています。

しかし世界の先進国では低炭素への取り組みが当たり前になりつつあり、日本でも近い将来BELS取得が義務化される方向へ動いています。

義務化されると、その後の住宅の評価にBELS認定が影響することは十分に考えられますので、これから新築される際はBELS認定を受けておく方が良いかもしれません。

では次に、ZEHのメリットとデメリットについてみてみましょう。

まずはメリットから解説します。

ZEHは非常に気密断熱性が高いので、家の中の温度を一定に保ってくれます。

省エネを意識した設計は、自然の風や太陽の光や熱を最大限に活用した造りになるので、快適な住空間で暮らすことができます。

断熱性の高い家は、四季を通して外気温の影響を受けにくく家の中の温度変化を少なくすることができます。

また、部屋ごとの室温の差も小さくなります。

このことで家の結露を防ぐことができ、結露から発生するカビやダニによる健康被害の対策になります。

また、近年増加するヒートショック(急激な気温変化による血圧変化が引き起こす心臓・血管の疾患)の予防にもなります。

ZEHは健康的に過ごせる家と言えます。

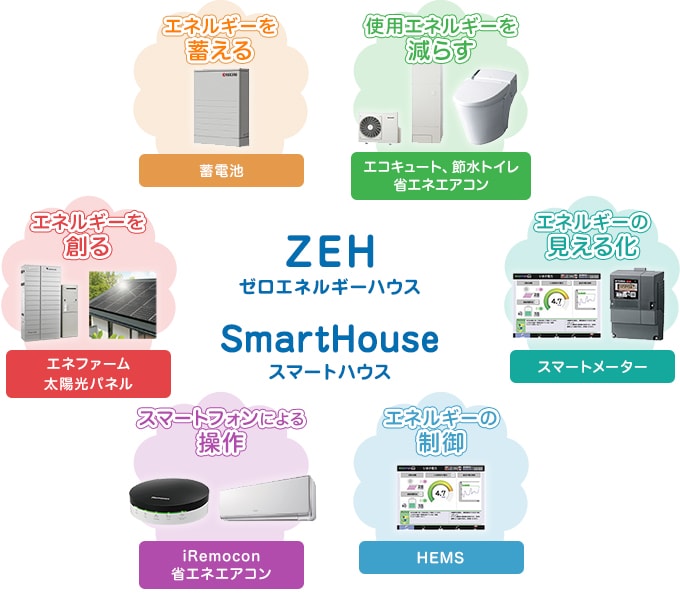

ZEHは省エネ住宅です。

省エネのために断熱性を高め、高性能な省エネ設備を導入しHEMSによってエネルギー消費量を管理調整します。

省エネを意識していない住宅では、省エネのためには節電などの意識的な行動をしなければいけませんが、ZEHでは特別な行動をせず普通に生活しているだけで、省エネが出来ます。

つまり、省エネを心がけていなくてもエネルギーの無駄遣いを減らすことが出来るのです。

ZEHは一次エネルギーの消費量を減らした住宅なので、結果として二酸化炭素の排出量を減らすことにつながります。

二酸化炭素は地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一つです。

つまり、一般住宅と比べてZEHは気球温暖化対策になるということです。

ZEHを一軒建てただけでは焼け石に水かも知れませんが、ZEHが普及すればその効果は大きくなります。

「気球温暖化対策なんて、規模の大きい話だなぁ。」と感じる人もいるでしょう。

しかし、子世代、孫世代、そのまた次の世代と人の暮らしは続いていきます。

自分たちの大切な子供たちが安心して暮らせる環境を残すために、ZEHなどの省エネ住宅を建てて後世まで残すことは、地球温暖化対策に貢献することにつながります。

ZEHを建てる際には、国の補助金制度を利用できるのも大きなメリットです。

補助金は新築一戸あたり70万円ほどで、蓄電池を導入する場合はさらに2万円(1kwhあたり)が追加されます。

(蓄電池の補助金額には上限があります。)

「補助金があるならZEHを建てよう」という人もいるでしょう。

ZEHのメリットとして魅力を感じるのは、光熱費が実質ゼロ以下になることです。

ZEHの名前の通り、実際に光熱費が0円になるわけではなく太陽光発電システムなどによるエネルギーの収入と差引きして、エネルギー収支が「実質ゼロ」になります。

ZEHは省エネなので光熱費が比較的安くなり、さらに売電収入が得られるので光熱費ゼロではなく、収入の方が上回ることもあります。

4人世帯の年間の光熱費(電気代・ガス代)の全国平均は約20万円なので、一般的な住宅ローン期間35年間で約700万円の光熱費が節約できることになります。

これはZEHのとても大きなメリットです。

ZEHは、自家発電を備えているので災害などによる停電時でも電気を使うことができます。

ただし太陽光発電は晴れている時間しか発電できないため、このメリットは蓄電池を導入したZEHの方がより発揮できるでしょう。

蓄電池があれば貯めておいた電気を時間帯や天候に関係なく使うことができます。

大きな災害時にはライフラインの復旧までに長い時間がかかるという事態が全国で発生していますので、各家庭にライフラインの確保ができていることは大きな安心感になります。

先ほどの「BELS」のところで少しふれましたが、BELSでZEHの認定を受けると住宅の資産価値が上がると考えられます。

住宅を含む建物の省エネ化に向けた法律がつくられ、日本政府は今後省エネ政策をどんどん推し進めていくでしょう。

10年後、20年後には省エネ住宅が当たり前となり、そうでない住宅の資産価値は今よりもっと下がるかも知れません。

家を資産としても考えるなら、ZEH認定を受けた家を建てると有利な評価を受けられるでしょう。

次にZEHのデメリットについてもしっかりみていきましょう。

ZEHの一番大きなデメリットは、初期費用つまりイニシャルコストが高いことです。

ZEHの基準を満たすためには、太陽光発電システムや蓄電池などの高額な設備をいくつか導入する必要があります。

家の断熱性を高くするためにも、高品質な断熱材や外壁材や窓などの外装材に費用がかかります。

家の大きさや建築会社によって費用には幅がありますが、通常の住宅に比べておよそ200~300万円の費用がプラスでかかると言われています。

初期費用の高さがネックでZEHの建築をあきらめる人もいるでしょう。

ZEHの普及のためには解消されるべきデメリットです。

しかし今は太陽光発電システムと蓄電池の初期費用の負担を少なくZEHを建築できる会社が出てきていますので、それについては後述します。

ZEHの建築には補助金が出ますが、補助金に関してはいくつかのハードルがあります。

まず、補助金は申請した人すべてが受け取れるわけではないことです。

そのため、補助金を含めて予算を組むわけにはいきません。

また、補助金は毎年公募期間が決められており、申請期限までに必要書類を提出しなければいけません。

必要書類をそろえるためには間取りや仕様をすべて決定する必要があるので、補助金を考えている場合はかなり余裕をもって家づくりを始めないと後悔することにつながりかねません。

申請後の変更が出来ないなど、補助金申請が簡単ではないこともデメリットです。

ZEHの補助金申請をする場合、「ZEHビルダー」として登録している会社に建築を依頼しないといけません。

希望の会社が登録していない場合は、補助金か会社かのどちらかを諦めることになります。

また、補助金申請をしない場合でもZEHに対応していない会社に依頼することは難しいです。

ZEHに不慣れな会社に依頼すると、設計や施工などで不備が出るなどスムーズに進まないことが想定されるからです。

ハウスメーカーはZEHに対応している会社が多いですが、小さな工務店や建築事務所では対応不可のところもあるでしょう。

ZEHは太陽光発電システムを導入するのが一般的ですが、太陽光発電システムには不安定さもあります。

太陽光発電システムは、太陽の光によって発電するので晴れている時にしか発電できません。

曇りや雨の日、陽が沈んでいる時間帯は発電しません。

梅雨や冬の時期は発電量が減るので、年間を通して一定の発電量を確保するのは難しいです。

発電した電気を電力会社に買ってもらって収入を得られる売電システムによって、ZEHのゼロエネが実現します。

しかしその売電システムの内容が年々悪くなっています。

買取り価格は毎年下がり、売電期間も10年に短縮されています(以前は20年でした。)

また、10年の固定価格買取り制度(FIT制度)を終了する可能性についての政府の発表があったりと、太陽光発電システムは昔のように安定した収入源にはならなくなってきています。

売電には、発電した電気をすべて買ってもらう全量売電と、発電した電気を家庭で使用し余った分だけを買ってもらう余剰売電があります。

ZEHでは、余剰売電に限定されているのでその点をデメリットに感じる人もいるでしょう。

ZEHの基準を満たすためには、断熱性と省エネ性を基準値以上の高さにしなければなりません。

それは、家の間取りや仕様がある程度決まってくるということです。

つまり、ZEHは間取りや仕様が制約される部分があり、自分の思い描いた通りの家にはならないこともあるということです。

太陽光発電パネルを屋根に載せるので日光が最もよく当たる向きに出来るだけ面積の広い屋根が必要となります。

その土地の環境によっては、思っていた形の屋根とは違う屋根を付けなければいけないこともあります。

玄関ドアや窓などの開口部の大きさは、家の気密性や断熱性に直結します。

家の中と外の熱移動の約50~80%は窓から起こります。

幅の広い親子玄関ドアや、リビングの大きな掃き出し窓を付けたくても、基準を満たすために諦めなくてはいけないこともあります。

ZEHの設計は、エネルギー消費を最小限に抑えることを重視して行われます。

冷暖房の効率を高くすることも重要なので、間取りについても制約が出てくる場合があります。

たとえば、吹き抜けやスケルトンのリビング階段などの開放感のある大きな空間は、ZEHでは不採用となることがあります。

このような制約を解消するために、よりグレードの高い建材や設備を使うという方法をとることも可能です。

しかしさらにコストが高くなってしまうので、この点もデメリットと言えます。

ZEHでも、建物自体のメンテナンス費用がかかるのは一般の住宅と同じです。

しかしZEHは、高性能で高額な設備を搭載しますので、その維持費や買い替え費用がかかります。

設備は高性能であるほど、修理費用や交換費用が高額になるのが一般的です。

たとえば換気システムは、高機能であるほど複雑なシステムになっており、修理費用が高く交換になるともっと高額です。

太陽光発電パネルも早いと10年で買い替えになることがあります。交換になるまでには定期点検も必要です。

性能が高い分、長持ちする設備もあるので一概にすべての設備の維持費が高額だとは言えませんが、

高額な設備が多い分一般の住宅と比べて設備にかかるトータルコストは高いでしょう。

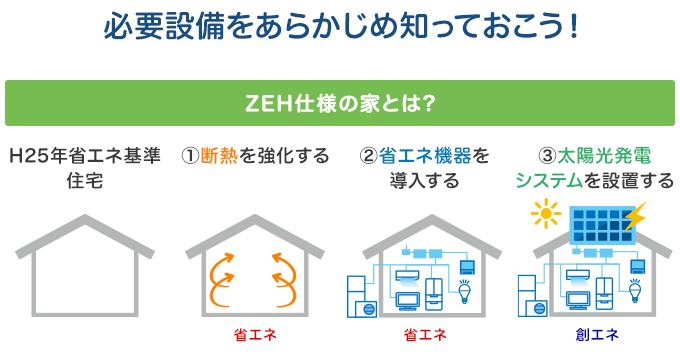

では次に、ZEHの認定基準とそれを満たすために必要な設備機器について解説します。

ZEHの基準は以下の①~④です。

設備の初期費用はZEHを検討する際のネックになることが多いので、しっかりチェックしておきましょう。

では、①から順番にみていきましょう。

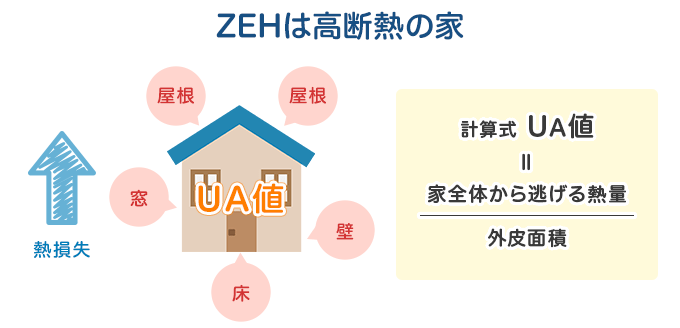

ZEHは、断熱性を基準以上に高くしなければいけません。

家の断熱性はUA(ユーエー)値という数値で表され、ZEHのUA値の基準値は地域によって以下のように決められています。

ZEHの条件① 強化外皮基準

| UA値: | 0.40以下(1・2地域) |

|---|---|

| 0.50以下(3地域) | |

| 0.60以下(4~7地域) |

国が定めたZEHの定義では、UA値の基準値のみが示されていますが、実際の設計ではηAC(イータ・エーシー)値・気密性・防露性能も計算されますので、用語を簡単に理解しておくと打合せなどがスムーズだと思います。

ZEHのUA値を示すためには、外皮計算という計算が必要になります。

(外皮計算は建築会社がしてくれます。)

外皮とは、建物の中と外の熱の移動を遮断する境界線のことで、断熱材や窓などが外皮に当たります。

外皮計算の方法は、建築物省エネ法という法律で決められおり、UA値とηAC値の2つの数値によって行います。

断熱性基準クリアのための必要設備

このようにZEHは断熱性や気密性の基準が厳しいので、間取りや窓の大きさなどが希望通りには出来ないことがあるのですね。

2つめのZEHの条件は、省エネルギー性です。

国の基準は以下のようになっています。

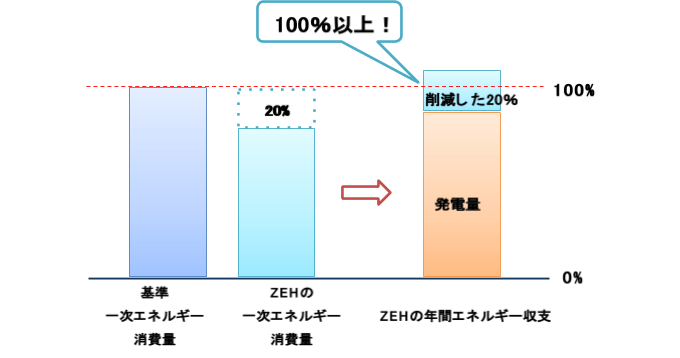

ZEHの条件② 一次エネルギー消費量

基準値より20%以上の削減

このようにZEHでは、一次エネルギー消費量を基準の消費量よりも20%以上削減することが求められます。

「何と比べて20%減らせばいいの?」と疑問に思う人がいるかも知れません。

基準となるのは、「平成25年度省エネ基準」です。

(2020年3月現在の基準)

この基準値は地域ごとに決められているので、家を建てる地域の基準値を20%以上下回る設計なら、ZEHの条件を満たします。

計算の対象は、冷暖房・換気・照明・給湯です。

基準をクリアするためには、省エネ設計された設備の導入が必須となります。

◆省エネ性基準クリアのための必要設備

3つめのZEHの条件は、創エネルギー性についてです。

ZEHの条件③ 創エネルギー性の基準

再生可能エネルギーが導入されている(容量不問)

創エネルギー性の基準を満たすためには、再生可能エネルギーを導入することが必要です。

ほとんどの場合、太陽光発電システムを導入することになります。

容量は不問とありますが、エネルギー収支をゼロ以下にするためにはある程度の容量が必要です。

◆創エネ性基準クリアのための必要設備

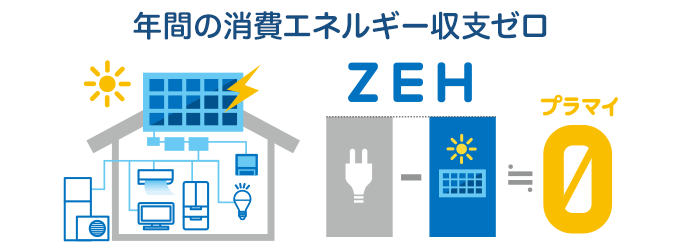

4つめのZEHの条件は、年間の一次エネルギー消費量の収支がおおむねゼロでなることです。

ZEHの条件④ エネルギー収支ゼロ

再生可能エネルギー等を加えて、

基準一次エネルギー消費量から

100%以上の一次エネルギー消費量を削減している

この条件を読んで、「つまりどういうこと??」と頭に「?」が浮かんだ人が多いのではないでしょうか?

非常にわかりにくい内容になっていますよね。

ZEHの解説記事ではよく、「エネルギー消費量-発電量≦0」という表現がされています。

これはつまり、消費したエネルギーの量と売電した量が同じ、もしくは売電収入の方が多いことを意味しています。

結果的なことについてはこの内容でほぼ正しいのですが、厳密に言うと国の基準とは少しニュアンスが異なっています。

国のZEHの定義をわかりやすく表現すると、「基準の一次エネルギー消費量と比べて、削減した一次エネルギー消費量に再生可能エネルギーの量を加えた量が同じもしくは多い」ということになります。

図で見る方がわかりやすいと思うので、下の図をご覧ください。

このように、年間に創り出したエネルギー量と基準から削減した一次エネルギー消費量を合計したものが、基準一次エネルギー消費量よりも多ければ、ZEHとしての基準をクリアできるということになります。

上の図は一次エネルギー消費量を20%削減した場合ですが、もっと削減すればより省エネ性が高くなります。

ZEHの条件を満たすために必要な設備をまとめました。

| 必要設備 | |

|---|---|

| ①断熱性 | 高断熱な建材 高断熱な窓 |

| ②省エネ | エコキュート・エネファーム 高効率エアコン LED照明 HEMS |

| ③創エネ | 太陽光発電システム エネファーム ハイブリッド発電システム |

このように、一般住宅なら採用しない高額な設備もZEHでは必須となります。

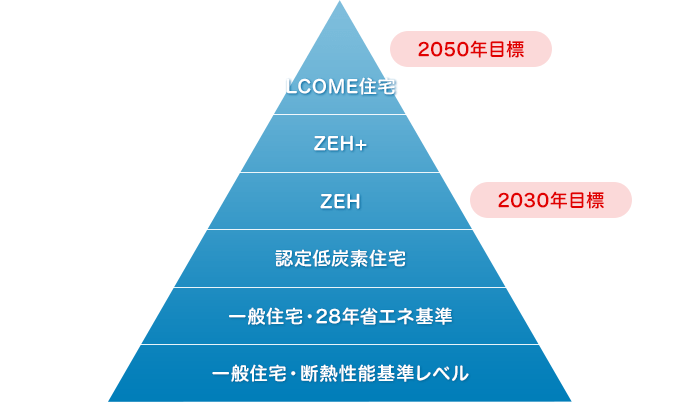

ZEHは、年々その種類が増えてきています。

ZEHの条件を満たすことが出来ない地域(寒冷地や狭小地)もあるため、政府は条件を変えたものを作ることでZEHの普及を目指しているのです。

また、LCCM住宅というものも登場しました。

ここでは、ZEHの種類やLCCM住宅、認定低炭素住宅について解説します。

このように、政府はLCCM住宅を最終目標として省エネ住宅を段階的に位置付けしています。

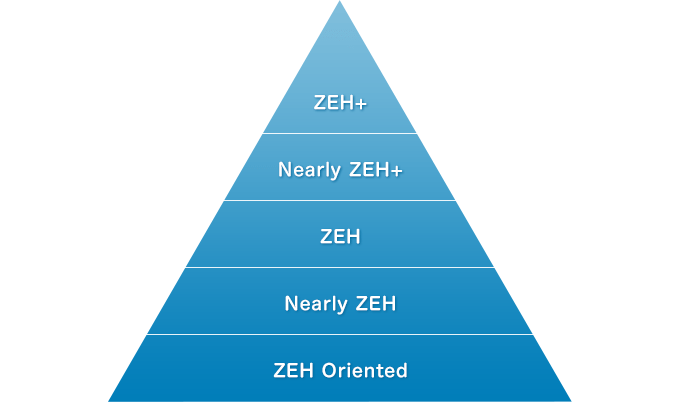

ZEHだけを見てみると、その種類の位置づけは以下のようになっています。

スペックが高い順に

この5つがZEHシリーズです。

基準や対象地域をまとめると次のようになります。

| 一次エネルギー消費量の削減率 | HEMS | 追加条件 | 対象地域 | |

|---|---|---|---|---|

| ZEH+ | 25%以上 | 必須 | あり | ― |

| Nearly ZEH+ | 25%以上 | 必須 | あり | 寒冷地低日射地域多雪地域 |

| ZEH | 20%以上 | 必須 | ― | ― |

| Nearly ZEH | 20%以上 | 必須 | ― | 寒冷地低日射地域多雪地域 |

| ZEH Oriented | 20%以上 | 必須 | ― | 都市部狭小地 |

では、ZEHの中で基準が厳しいものから順にそれぞれ簡単に解説します。

ZEH+(ゼッチプラス)は、標準となるZEHのさらに上をいく省エネ住宅です。

ZEHの種類の中で最もスペックの高い住宅です。

ZEHは一次エネルギー消費量の削減率が20%以下ですが、ZEH+では25%以下に設定されています。

自家発電量を上げて売電制度に依存しないことを目標にしています。

HEMSはZEHと同じく必須です。

一次エネルギー消費量を基準から25%以上減らすことに加えて、次の3つの条件のうち2つ以上を満たさなければなりません。

①UA値を0.30~0.50 W/㎡・K以下(地域により異なる)にする。

②高度エネルギーマネジメントを導入する

③電気自動車を活用するための充電設備を設置する

ZEHと比較したZEH+の特徴まとめ

「Nearly(ニアリー)」と付くものは、条件が緩和されたものと考えて良いでしょう。

Nearly ZEH+(ニアリーゼッチプラス)は、ZEH+の1つ下のスペックになります。

一次エネルギー消費量の削減率はZEH+と同じ25%以上で、自家発電により75%以上100%未満の省エネが必要です。

ZEH+では100%以上の省エネが求められるのでその点が緩和されています。

HEMSが必須で、次の3つの条件のうち2つ以上を満たすこともZEH+と同じです。

①UA値を0.30~0.50 W/㎡・K以下(地域により異なる)にする。

②高度エネルギーマネジメントを導入する

③電気自動車を活用するための充電設備を設置する

Nearly ZEH+は採用できる地域が限定されており、寒冷地・低日射地域・多雪地域のみで認められます。

ZEHと比較したNearly ZEH+の特徴まとめ

3番目にスペックが高いのが標準となるZEHです。

その下のスペックがNearly ZEH(ニアリーゼッチ)です。

一次エネルギー消費量の削減率はZEHと同じ20%以上で、HEMSも必須です。

自家発電により75%以上100%未満の省エネが必要です。この点はZEHよりも緩和されています。

ZEHとの違いは、地域が限定されていることです。

Nearly ZEH+と同じく、寒冷地・低日射地域・多雪地域のみで認められます。

ZEHと比較したNearly ZEHの特徴まとめ

ZEH Oriented(ゼッチオリエンテッド)は、現在のZEHの種類の中で最も低スペックな住宅です。

一次エネルギー消費量の削減率はZEHと同じ20%以上で、HEMSも必須です。

求められるUA値もZEHと同じです。

ZEH Orientedは、都市部の狭小地など日照の確保が難しく太陽光発電に不利な土地でもZEHを建てられるように作られました。

ですので再生可能エネルギーの導入は求められません。

地域は、北川斜線制限対象の用途地域・敷地面積85㎡未満に限定されます。

平屋は認められません。

ZEHと比較したNearly Orientedの特徴まとめ

ZEH+のさらに上のスペック、政府が現在の低炭素住宅の最終目標としているのが、LCCM(エルシーシーエム)住宅です。

LCCM住宅は、「Life Cycle Carbon Minus=ライフサイクルカーボンマイナス」住宅の略です。

ZEHシリーズは人が住み始めてからの省エネや低炭素を考えた住宅ですが、LCCM住宅は建築から廃棄までのサイクルで低炭素を実現する住宅です。

ZEHよりもっと長いスパンで低炭素を考えた住宅が、LCCM住宅ということになります。

ZEHよりもさらに認定基準が厳しく初期コストが高くなりますが、地球温暖化対策における住宅事情を考えると、建築や廃棄による二酸化炭素排出の削減は必須です。

補助金制度もあるので、ZEHをお考えの人はLCCM住宅についても検討してみてはいかがでしょうか。

政府が認定する低炭素系の住宅の中でもっとも基準のクリアが容易なのが、認定低炭素住宅です。

位置づけとしてはZEH Orientedの下となります。

認定低炭素住宅は、「エコまち法」(利の低炭素化の促進に関する法律)という法律で定められた基準を満たした建築物のことです。

一次エネルギー消費量の削減率は基準より10%以上が基準となります。

ほかに断熱性、低炭素のための省エネ設備の導入、ヒートアイランド対策、節水対策などの条件があります。

ZEHと比較すると基準が緩いですが、一般住宅よりはとてもエコな住宅です。

補助金制度もありますので、少しでもエコで環境と家計に優しい暮らしがしたい人は、検討してみてはいかがでしょうか。

ここまでで、ZEHについての基本的なことがしっかり理解できたでしょうか?

そうすると、次なるギモンが湧いてきませんか?

「ZEHが義務化されるって聞いたことがあるけど、本当?」

「初期費用が高すぎて建てたくても、建てられない!」

など、ZEHについて気になることがありますよね。

ここではそんなZEHの気になるQ&Aをまとめましたので、参考にしてください。

近い将来義務化されるのなら無理をしてでもZEHを建てる方が良いのか。

ZEHが普通になれば一般の住宅の価値はどうなってしまうのか。

今家づくりを考えている人にとって、とても気になる点だと思います。

国土交通省・経済産業省は、下記の方針を表明しています。

・2025年に全建築物の省エネ基準への適合を義務化(現在の省エネ住宅基準を満たしていればOK)

・2030年度以降、新築される住宅はZEH住宅への適合を義務化

省エネ住宅とは、断熱・日車遮蔽・気密を満たしている家のこと。熱の出入りが少ない家なので、エネルギーの使用量が少ないです。

簡単に言うと、ZEH住宅は省エネ住宅をパワーアップした家です。

2030年に新築を建てる場合、太陽光パネル付きの住宅や、ZEH住宅の水準を満たした家が義務化されます。

※参考元:国土交通省「待って!家選びの基準変わります

~省エネ基準の適合義務化に向けて広報漫画などを公開しました!~」

国土交通省「住宅・建築物の省エネルギー対策に係る最近の動向について」

もし将来的に住宅に省エネ基準のクリアが義務化された場合、今まで建てることができた普通の家(基準をクリアしない家)は建てることができなくなるのでしょうか?

世界的に見れば、日本の住宅の省エネ化はかなり遅れをとっています。

地球温暖化対策のためには、基準を満たさない住宅の建築を禁止することが効果的です。

しかしそうなると、小さな工務店などの低炭素のノウハウをもっていない会社やローコストを売りにしている会社などは倒産してしまうかも知れません。

政府は、経済とのバランスを考えながら段階的に住宅の低炭素化に向けて動いていくでしょう。

ZEHのメリットに、「快適に暮らせる」ということがあるので、「ZEHじゃない家だと快適に暮らせないの?」と思っている人もいらっしゃるのでは?

もちろん性能の細かい計算などをしていない一般の住宅でも快適に暮らせます!

しかし一般の住宅でも省エネを意識した設計にしておくことをオススメします。

気密性・断熱性を高くし、自然の力を利用して家の中の温度を保つような間取りにすることが大事です。

省エネを意識して設備を選び、太陽光発電システムを導入するなどしておくと、光熱費が安く家計にも健康にも優しい家になります。

やはりコストのみを重視した家は断熱性が低く、快適な暮らしができないこともありますので注意しましょう。

ZEHはゼロエネ住宅と言われますが、光熱費を払う必要がないということなのでしょうか?

ZEHは、あくまで年間の一次エネルギー収支をおおむねゼロにする住宅です。

光熱費のことではありません。

つまり使用したエネルギーと創り出したエネルギーの差引きがゼロ以下になるのであって、光熱費のことを指しているわけではないのです。

でも実際は使ったエネルギーに対して光熱費が発生するのですから、売電した金額が上回れば実質は光熱費が年間でゼロ以下になります。

また、厳密には年間の一次エネルギー消費量の中に含まれないものも存在します。

ZEHのエネルギー消費量計算の対象は、エアコン・給湯・照明・換気の4つなので、それ以外のテレビやコンロなどで使うエネルギーは計算に入っていません。

ZEHの普及率も、ZEHを建てるかどうかの参考材料になりますよね。

実際、日本ではどれくらいZEHが普及しているのでしょうか?

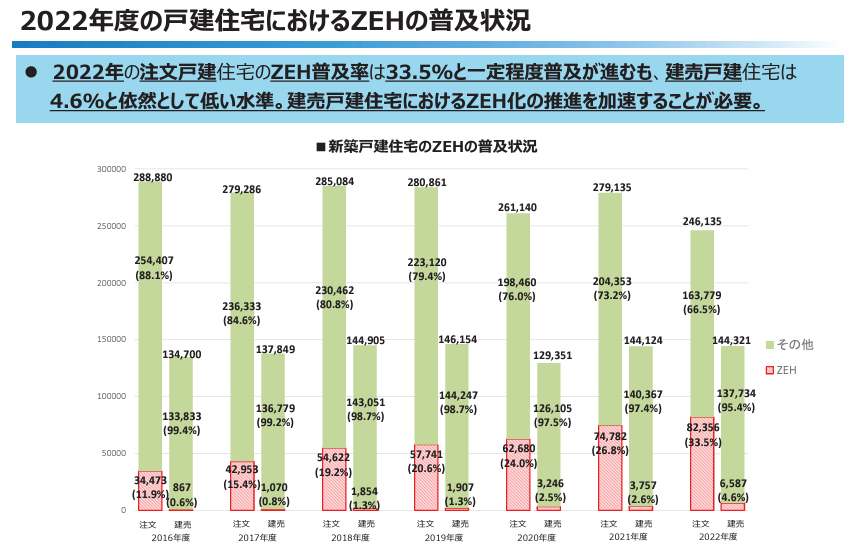

経済産業省によると、2022年の注文戸建住宅のZEH普及率は約33.5%。

2016年から2021年にかけて、注文・建売住宅ともに伸びています。

しかし2030年のZEH住宅義務化を考えると、まだまだ普及率は低いため、ZEH化の推進化を図っています。

※画像引用元:経済産業省「2050年のカーボンニュートラルに向けた住宅における省エネルギー政策について」

ZEHの条件として再生可能エネルギーの導入がありますが、太陽光発電システムの導入には高額な初期コストがかかるため、ZEH建築のネックと感じる人も多いはずです。

太陽光発電システムは必須なのでしょうか?

また、レンタルやリースでは認められないのでしょうか?

現時点では、ZEHの基準を満たす家庭で使える再生可能エネルギーを創り出す装置は太陽光発電システムしかないと言えます。

(そのほかにもいくつか方法はありますが、必要な広さやコストの問題から導入は簡単ではありません。)

しかし太陽光発電システムの初期コストは100万円以上します。

そのほかにも高額な設備の導入が必要となるので、ZEHの初期コストはとても高額になってしまい、ZEHの普及が進まない要因となっています。

その解決策として、太陽光発電システムと蓄電池のリースを採用しているハウスメーカーが出てきました。

たとえばタマホームやリクシルは、ZEHに設備のリースを採用して初期コストをかなり下げることを実現しています。

補助金申請する場合は、補助対象となる設備のリースは認められていませんが、太陽光発電システムについては補助対象外となっています。

(蓄電池は補助対象となっています。)

レンタルについては記載がなく不明ですが、リースという方法があるのはかなり朗報だと思います。

リースならゆくゆく自分の所有になるので将来的にも安心です。

ZEHは太陽光発電や電化製品などが取り上げられることが多いですが、オール電化しか採用できないのでしょうか?

ZEHではオール電化のみではなく、ガスを採用することもできます。

「お料理はガスコンロが良い」という人も安心してくださいね。

最後に、ZEHを建てて後悔することがないように注意点をまとめました。

ZEHは、一般の住宅にはない設備の計器やモニターなどの機器が家の中に取り付けられます。

給湯器や配電盤、HEMSの制御モニターなど四角い機器が壁一面を占領します。

そのことを知らないで打合せを終えてしまうと、業者側が場所を決めて取り付けてしまうこともよくあります。

特に多いのが洗面所です。

見た目の問題など、気になる場合は先に相談しておきましょう。

場所が変更可能なら、目立ちにくいコーナーを作って隠してしまうこともできます。

場所が変更できなくても、どんなサイズの機器がいくつ並ぶのか先に確認しておくと、後から感じるストレスが少なくなると思います。

ZEHは断熱性や気密性の基準が厳しいため、思うような大きな窓や玄関ドアが付けられないことがあります。

このことを知らないで家づくりを進めると、「ZEHにして後悔!」ということになってしまうことも。

まずはそういうことがあり得ることを知っておきましょう。

解決策として、窓や玄関ドアの断熱性能が高いものを選ぶこと、標準でも気密断熱性が高いハウスメーカーを選ぶこと、などがあります。

しかし初期コストが上がりますので、よく検討しましょう。

ZEHの補助金申請をする場合の話になりますが、申請時には間取りや仕様などの全てのことを決めた上で必要書類をそろえて提出します。

必ず着工前に申請しなければいけないので、申請後着工までしばらく期間が空くこともあるでしょう。

バタバタと打合せを終えた場合、後から間取りや仕様を変更したくなることもありますよね。

しかし基本的に申請後の変更は認められません。

特に性能が下がる変更は厳禁です。

照明器具を一つ変更することすら出来ないので、このことも覚えておきましょう。

補助金申請を考えている場合、補助金の申請スケジュールを前もってしっかり把握しておきましょう。

政府により毎年年度初めに年間のスケジュールが公開されます。

2020年度も補助金が出ることは決定していますが、来年度以降も補助金が出るかは確実ではありません。

補助金交付の選考は先着順で交付が決定する場合もあり、申請の締め切りがあるのでギリギリに家づくりを始めると大変です。

(年度ごとに補助金交付の選考方法は変更されており、2020年度は先着順と発表されました。)

たくさんのことを焦って決めなければならないので、後悔につながってしまいます。

2020年のスケジュールはまだ公開されていませんが、今までの年間スケジュールを参考にすると、5~6月に一時公募が受付されます。

そのあと3~4回にわけて追加公募があります。

一次公募にゆとりをもって申請したい場合、半年前くらいから会社選びを始めることをオススメします。

ZEHの補助金は、年によっては応募数が予算を上回ることがあり、その場合は抽選が行われ運が悪ければ補助金を受け取ることができません。

ZEHの補助金はおよそ70万円以上と高額なので、家づくりの予算に組み込んで考えてしまうこともあると思います。

しかし確実に受け取れるかわからない補助金を予算として計算するのはキケンです。

補助金は「もらえたらすごくラッキー」程度に考え、補助金なしで予算を組みましょう。

ZEHは、初期コストは高いが建てた後のランニングコストが安いのでトータルコストは一般の住宅より安いと言われています。

しかし、ZEHも基本は一般の住宅と変わりません。

外壁材や屋根材にメンテナンスが必要ですし、内装材や設備も10年20年すれば補修や交換が必要となります。

光熱費が±ゼロ円でも、太陽光パネルも必ずいつかは壊れて交換になります。

「初期費用さえ頑張れば、あとは維持費がかからない!」と考えていると、後々家計が苦しくなってしまうので、メンテナンス費用の積み立てを忘れずに資金計画を立てましょう。

この記事では、ZEHについて詳しく解説しました。

「わかりやすい」ということを心がけて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

ZEHはメリットが多くて魅力的な家ですが、何よりのネックは初期コストです。

しかし、未来のこどもたちが暮らす環境のために、出来る限りエコを意識した家づくりをしたいものですね。

ちょっとまって!それはもしかしたら「失敗する家づくり」の第一歩かもしれません。

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど難しい家づくり。ただしそれは前の話。

インターネットが普及した今、多くのハウスメーカー・工務店の口コミや、建てた家の住み心地が分かるようになりました。

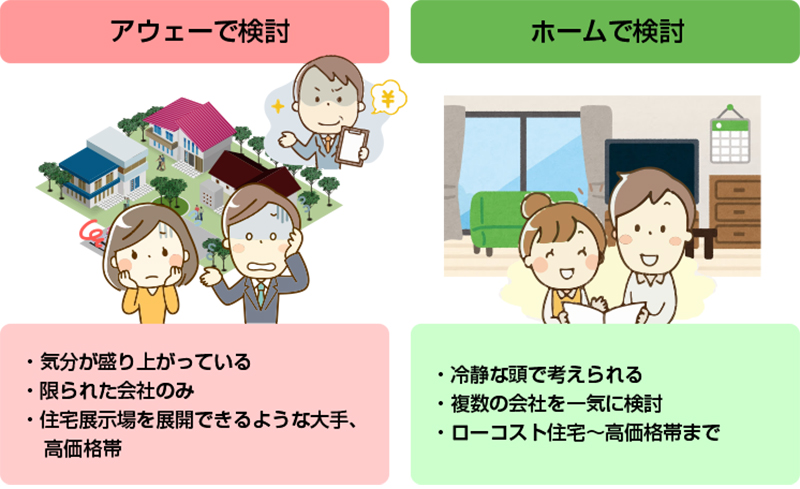

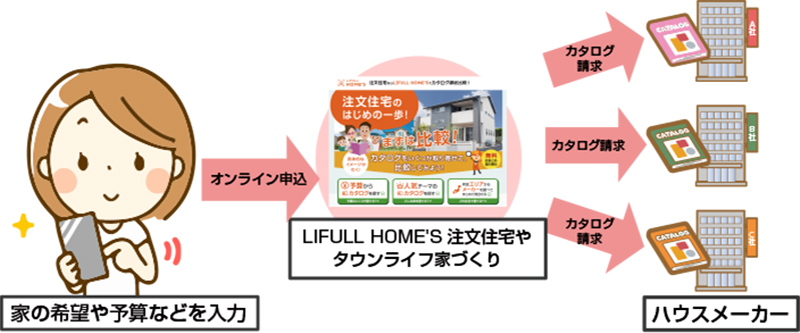

家づくりの第一歩として、複数社のカタログを一気に比較検討できるカタログ請求がおすすめです。

自宅なら冷静な頭で判断できますし、住宅展示場ならではの営業トークで契約を早まることもありません。

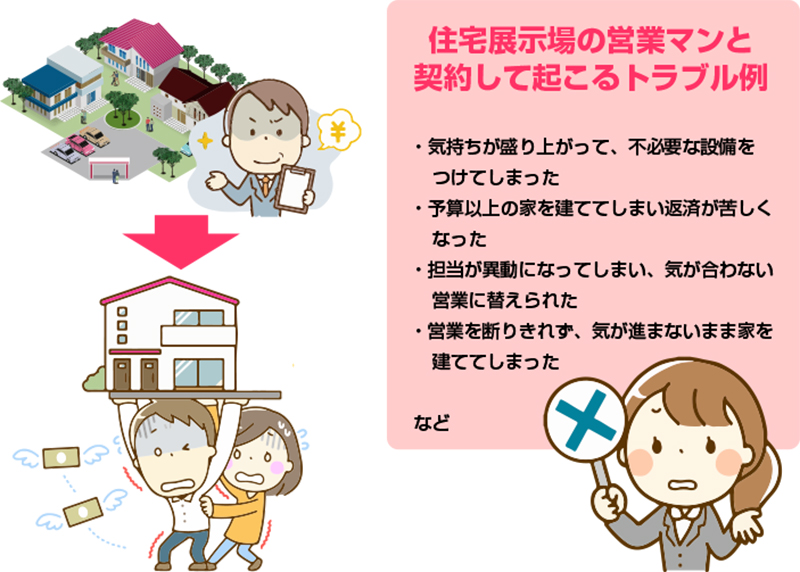

家づくりは巨額なお金がかかりますよね。

そんな人生最大のイベントなのに、いきなり住宅展示場に行って、営業マンと話が盛り上がりそのまま契約して後悔するという人が後を絶ちません。

住宅展示場はある意味アウェーの場。

豪華な設備やきれいな設えに気分が盛り上がるのはしょうがないことです。

ですから、冷静な頭で考えられる「ホーム」でしっかりと会社を比較検討することが大事なのです。

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

家づくりのイメージが固まっていない初期段階のうちにカタログ請求を使うのは抵抗がある方もいるかもしれませんが、それは逆です。

複数社のカタログを見ているうちに「これは好き」「これは嫌い」とどんどん自分の好みの家のカタチが分かってくるのです。そして、カタログの良いところはなんといっても「家族と見られる」ことです。

ご自身と、大事な家族と一緒にカタログを並べて、理想の家について話し合ってみてください。今度の週末は、こちらのカタログを見ながら、家族で家づくりの会議をしませんか?

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。