PR

家を建てることに期待を膨らませるのは楽しいことですよね。

しかし、その期待が夫婦同士や義理の両親とのトラブルになることも…。「新築を建てたのに不幸な出来事が多い」という実例もあります。また、業者との話し合いが進まないということもあります。

家を建てるまでは長い期間が必要となるため、一度モメてしまうと非常に面倒。とくに家族間でのモメ事は、家を建てた後の家族関係や生活にも影響してきます。

では、家族や不動産会社とモメないためにはどうすればいいのでしょうか。

このような疑問には当ページが最適。

家族や注文住宅会社とモメないための話し合いのポイントなどご紹介していきます。

家を建てるのに計画から完成まで早くてもおよそ1年かかると言われています。

長期になると家を建てる期間が数年かかるケースもあり、長期的なスケジュールで考えておかなければなりません。

| No | 家を建てる流れ | 期間 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 建てたい家のイメージをつくる | 約1~3ヶ月 |  |

| 2 | 資金計画を立てる | ||

| 3 | 家を建てたい土地を探し決める | 約3~6ヶ月 | |

| 4 | 注文住宅会社を探し決める | ||

| 5 | 土地契約と地盤調査 | ||

| 6 | 建てたい家の具体的なプラン決める | 約3~10ヶ月 |  |

| 7 | 注文住宅会社と本契約 | ||

| 8 | 建築確認申請 | ||

| 9 | 住宅ローン申込み | 約4~12ヶ月 | |

| 10 | 地鎮祭 | ||

| 11 | 着工~完成 | ||

| 12 | 引き渡し~入居 | 約1~3ヶ月 |

このように、家が建つまでには多くの工程があります。

その中でもとくに家族や業者とモメやすい時期を上に示しました。

あらかじめ気を付けておき、トラブルが起こらないように対策を考えておきましょう。

そもそも家を建てないで賃貸のままでいいという考えもあり、

両親や夫婦の間でトラブルになってしまうケースがあります。

まず、家を建てることを考え始めたら、 本当に家を建てるか賃貸のままでいいのかしっかりと話し合いをしましょう。

意見の食い違いのまま計画を進めるのはトラブルのもと。

新しい家を建てた後の生活もギスギスした家族関係になってしまいます。

家を建てるイメージは、両親や主人、妻など誰かの一方的な希望に偏らず、家族全員の希望を話し合っていきましょう。

家づくりのイメージ段階で家族みんなの希望を出しておくことで、

本格的に注文住宅会社と打ち合わせをしたときに意見の対立が起きにくくなります。

注文住宅会社と打ち合わせが始まってから家族間で意見が対立してしまうと、設計や建設ができず、結果長引いてしまうことに。あらかじめ家族でよく話し合っておくことが重要です。

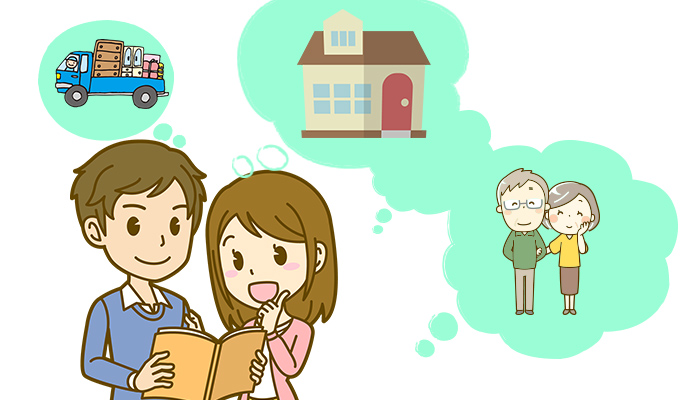

家を建てると決めたら「いつ新しい家に入居したいか」時期を決めることが大切です。

家が建つまでの時期があいまいだと、だらだらと時間は過ぎて入居するまでの期間が長くなってしまいます。今住んでいる家の退去や引っ越し手続きにも影響してしまうため要注意。

また、新居に住む家族の生活にも影響してしまいます。子どもがいる場合は、学校の転校手続きが必要となるため、早い段階で具体的な入居時期を決定してしまいましょう。

新しく家を建てるときは、いろいろな希望がでて理想の暮らしをイメージします。

希望が溢れて楽しいのですが、一度ここで一歩引いて考えることが大切です。

新しい家でも数年するといろいろと不便なところに気付いてきます。

このようなことが無いようになるべく実生活のことを考えていきましょう。

同居者全員が快適に暮らせるように、今住んでいる家での不自由点を洗い出し、その不自由を改善できるような家を考えていくのがポイントです。

家を建てたら、長くそこに住むことでしょう。

そのため、現状での暮らしはもちろんのこと、将来もそこで快適に暮らせることを考えてみてください。

「住みはじめて30年後はどんな生活をどこでしたいか」を家族で話し合ってみましょう。

30年後だと、ローンも払い終わり、第二の人生がスタートする時期でもあります。

子どもは結婚や子育てに入る時期ですね。

遠い将来をイメージすることはなかなか難しいですが、家とは長いお付き合いになるため、

一度イメージしてみてください。

家に対する希望やイメージ、引っ越し時期が決まれば、家を建てるプランを立てていきます。

家のプランは、家族全員の仕事や生活を考慮しながら、最小限の影響で済むように立てていくことが重要です。

そのためには、できるだけ家族全員で話し合うこと。

「知らず知らずに計画が進んでいた」「自分の予定がまったく無視されている」とならないよう注意しましょう。

家を建てたら数十年と生活が続いていきます。

その数十年の間で家族が増える可能性も考えておきましょう。

将来的に夫婦の間で子供が生まれたり、両親と同居したりする可能性もあります。

家族構成が変われば家の間取りの使い方も変えていかなければなりません。

子供部屋がいくつ必要か、両親が同居した場合どの部屋で生活を送ってもらうかなど将来家族構成が変わるのを見越して夫婦で話し合いすることが大切です。

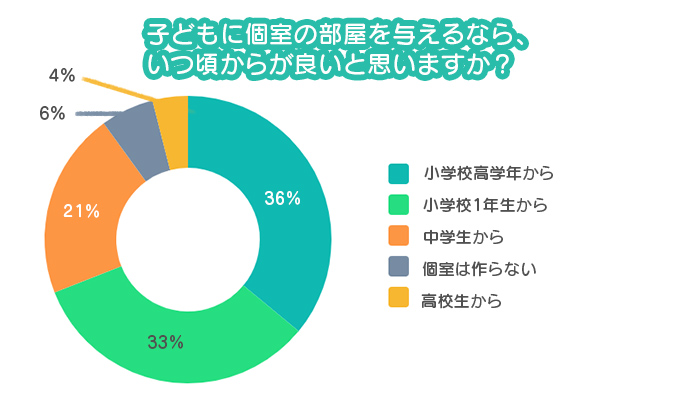

夫婦で子供部屋をどうするか話し合いをするとき、子供の成長を考えてプランを作ることがポイントです。将来的に子供が何人になるのかを予測しながら、部屋数を決めましょう。

また、子供が小さいときはどの部屋で生活をさせ、

成長したらどの部屋を与えるかを夫婦でしっかりと話し合いすることが大切です。

兄弟や姉妹の場合、小さいうちは一緒の部屋にして、大きくなったら間仕切壁を作って2部屋に分ける計画にするなど子供の成長を見越してプランを決めていきましょう。

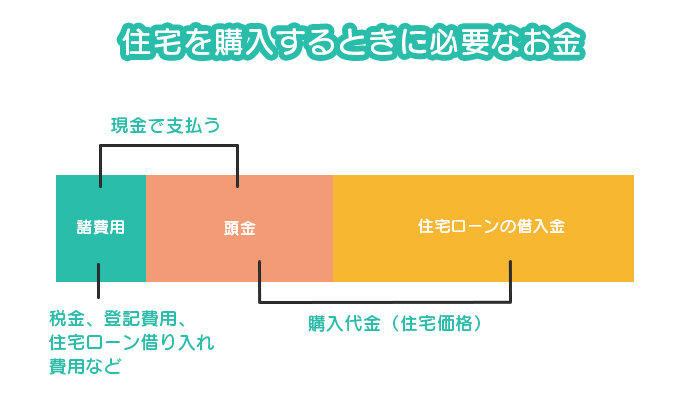

資金計画は家を建てるのにしっかりと考えていかなければならないことです。

家を建てた後も住宅ローンを払いながら数十年と生活をしていかなければならないため、

無理のない資金計画を立てることが非常に重要です。

・頭金はいくら準備できるのか

・誰が頭金を出すのか

・貯金はいくら残るのか

・将来予定するイベントには何があり、どれぐらいのお金がかかるのか

・現在の収入で組めるローンはどれぐらいか

・毎月いくらなら支払っていけるか

・金利優遇される金融機関はないか

・保険等見直しは必要か

など、具体的に考えていく必要があります。

資金計画については、以下のページでも解説しています。

「そろそろ今の家も手狭だな」「いつかは自分だけの家を持ちたい!」「賃貸より家を建てて住みたい」そうは思っても、まず何から始めればよいのでしょうか?…

憧れのマイホーム。そろそろ賃貸の更新のタイミングだけど、このまま住み続けるか……。いっそ家を建てるべきか…

もっとも多いのが、「この場所に住みたい」「こんな家を建てたい」「こんな暮らしをしたい」という希望や価値観が合わないことです。具体的に言うと、たとえば、

【夫側】

【妻側】

というように、

夫側妻側の希望と目指す暮らしがまったく違うパターンです。

家を建てたら、一生そこに住む可能性もあるため、やはり両者は引けません。

中には、価値観の違いを実感して離婚話となる夫婦も…。

そうなったら家を建てるどころではありません。

現実的な問題として夫婦両人の意見を取り入れるのは難しく、どちらかが譲歩する必要もあります。夫婦お互いに納得いくまで話し合い解決してから家を建てる計画を立てましょう。

義父母と同居するために家を建てる場合も、トラブルが起こりやすいです。

義父母世代と自分たちとでは大きく考えが違うこともあり、受け入れられないことも…。

たとえば、

【義父母側】

【自分たち

夫婦側】

このように、暮らしに対する希望の違いにより、

同居への不安が発生し、そもそも家づくり自体が頓挫することもあります。

同居の話が出た時点で、これらの話し合いは済ませておきましょう。

家を建てると決めてからでは、解決が難しくなります。

また、同居をしないのに義父母が家を建てる子ども夫婦にあれこれ口出しをしてくることも。ほとんどは、良かれと思ってアドバイスをしているのですが、やはり言われる方からすると余計な口出しでしかありません。

義父母からの意見は、受け入れるべきこと・受け入れられないことを事前に夫婦間で決めておくようにしましょう。

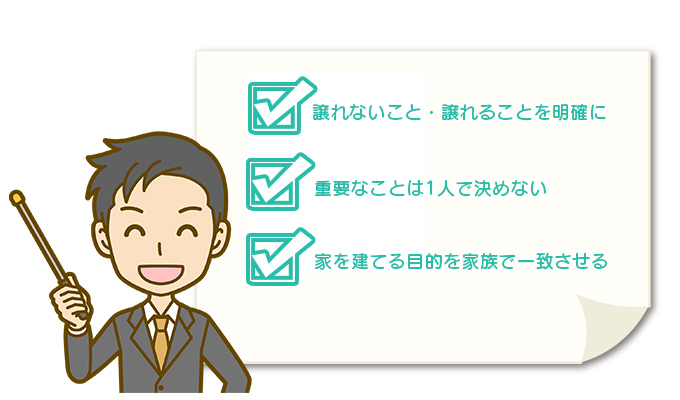

年齢、性別、ライフスタイルが異なる人たちの意見が異なるのは、当たり前のことでもあります。

それぞれが理想の暮らしを手に入れるためには、まず自分自身の希望を具体的に考え、これだけは絶対に譲れない、できれば譲りたくない、条件によっては譲れる、別に他の案でも良い、というように家への希望に優先順位をつけておくことです。

そうすることで、お互いが譲り合うこともしながら、穏便に話を進めることができます。

注文住宅の建設では、業者との打ち合わせがたびたびあります。

打ち合わせの内容をすべて家族全員が共有するのは難しくても、重要なところ(間取りや各々の部屋の広さや位置、トイレの数など)は打ち合わせ参加者だけで決めず、一旦持ち帰って他の人の意見も聞くようにしましょう。

さっさと進めたいからと自分ひとりであれこれ決めてしまうのはトラブルの原因に。

計画の修正が必要となれば、却って長引いてしまいます。

家族全員で話し合いをし、こういう理想の暮らしを手に入れるために家を建てようと、今一度目的を統一しましょう。

誰かが納得していない状態ではスムーズに進みません。

家族全員が同じ目的に向かえるよう、上手に話をまとめることがポイントです。

注文住宅を建てる場合に不動産会社と話し合う内容は、おもに以下の通りです。

何を打ち合わせするのかを事前に把握しておくことで、伝えたい希望や聞いておきたい疑問を整理できるため、スムーズに不満なく家づくりを進めていくことができます。

・家の構造や間取り

・家に設置する設備の仕様

・内装材や外装材などの家の内観と外観仕様

・家を建てる工事の手順や流れ

・家の完成までの期間

話し合いは一度で終わることもあれば、複数回必要なこともあります。

どれぐらいかかるかは建てる家によっても異なるため、都度業者に確認するようにしましょう。

家を建てるときに注文住宅会社の担当者とトラブルになるケースは意外と多いです。 注文住宅の会社の担当者とのトラブルの大半は相性問題です。注文住宅の会社の担当者に信頼がおけなかったりすると不満が溜まりトラブルにまで発展してしまうこともあります。

・時間を守らない

・言っていることがコロコロと変わる

・要望に沿って話してくれない

・連絡の頻度が少ない

・本人(施主)の承諾なく勝手に進行してしまう

上記で挙げた注文住宅の会社の担当者はトラブルになりやすい傾向です。

もし話し合いを進めていく中でこのような傾向が見られたら、本契約を結ぶ前に一度立ち止まって考えてみましょう。

家は一生に一度の大きな買い物。

まして注文住宅となればなおさらです。

不動産会社の担当者とは、家が完成した後も何かと関係は続きます。

安心してお任せできる人を選ぶのも、希望の家づくりには重要です。

合わないと思ったら、担当者を変えてもらうか、不動産会社自体を変えることも考えましょう。

注文住宅会社の担当者と上手く付き合う方法はコミュニケーションをよくとることです。

言った言わないで起こるトラブルは非常に多く、

しかも一旦モメると解決するのが難しいものです。

打ち合わせ前には、伝えたいことと聞きたいことを整理し、メモに書くなどしておくと安心です。また、打ち合わせ時には、相手の話をよく聞き、しっかりと記録しておきましょう。可能であれば、記録媒体を持参するのもトラブル回避には有効です。

また、定期的にこちらから問い合わせをし、計画の進み具合を積極的に確認することもしていきましょう。

家づくりは不動産会社に丸投げするのではなく、

自分自身が責任をもって進めていくという気持ちを持つことが大切です。

ここまで家を建てるまでの流れと期間や家族や注文住宅会社と揉めないための話し合いのポイントについてご紹介してきました。

家を建てるとき、家族や業者とトラブルにならないためには、 相手の話をよく聞き、自分の希望に優先順位をつけて具体的に伝えること、 が一番重要です。

一度トラブルが起こると、家を建てる計画を大幅に変えてしまうこともあります。

一生に一度の大きな買い物だからこそ失敗したくない、自分の意見を大事にしたい、

ということもあると思います。しかし、主張しすぎることで自ら失敗を招いてしまう可能性もあるということをよく理解しておきましょう。

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど、難しい家づくり。

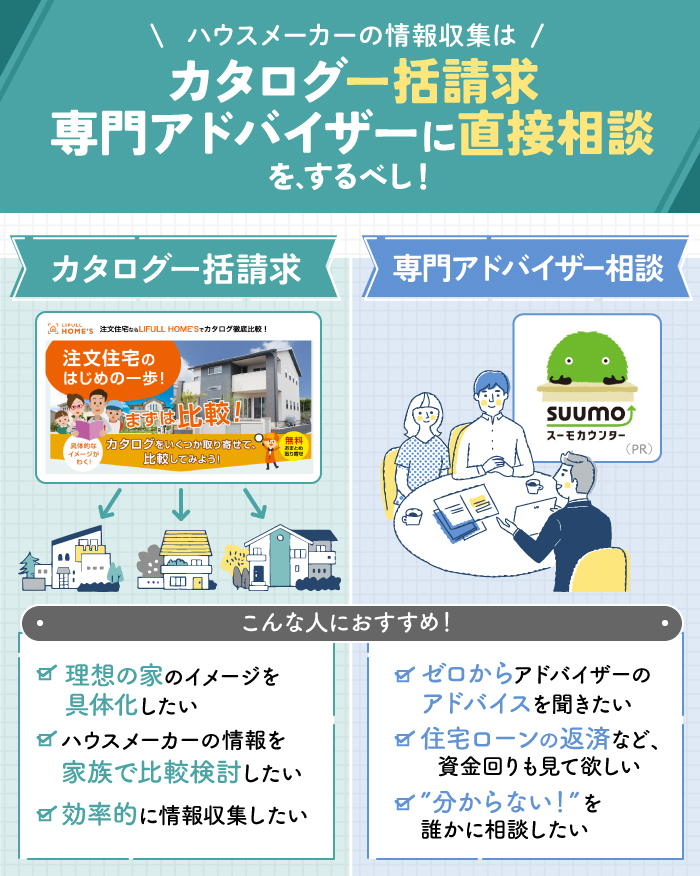

ただし、それは前のお話。今はインターネットが普及し、ハウスメーカーや工務店の口コミや住み心地が分かるようになりました。

家づくりで失敗しないために、間取りやデザイン、資金計画などを相談する「ハウスメーカー選び」が最も重要です。

ハウスメーカー選びの段階で情報収集を怠ると、

「こんなはずじゃなかった!」「別のハウスメーカーと契約するべきだった」と後悔する可能性が高くなります。

そんな悩みを抱えている方に向けて、おすすめの無料サービスを紹介します。

>>カタログ一括請求の詳細を読む

>>無料相談サービスの詳細を読む

不動産のいろは編集部は、家を建てたい方に「カタログ一括請求」と「無料相談サービス」の利用をおすすめします!

それぞれのサービスの特徴を見てみましょう。

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

「何も分からないから、家づくりの相談を誰かにしたい!」

「ハウスメーカー選びに失敗したくない!」

家づくりの初心者におすすめなのが、無料相談サービスの「スーモカウンター」です。

スーモカウンターは完全無料で専門アドバイザーに相談できますよ。

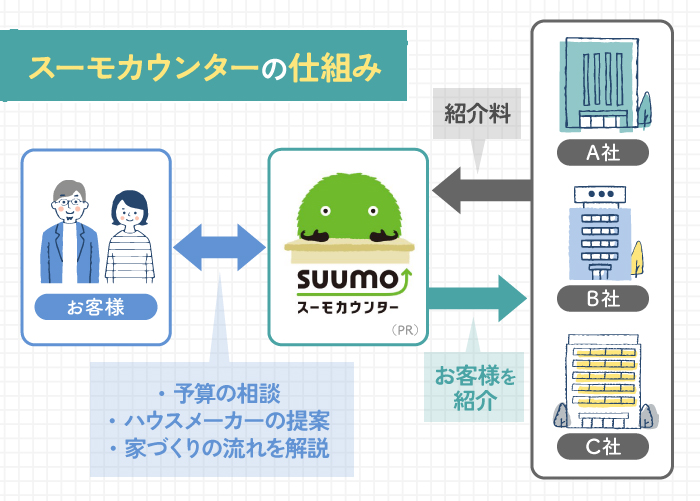

スーモカウンターは、ハウスメーカーから紹介料(広告費や販売促進費)を支払われています。

この紹介料で運営しているので、お客様は完全無料で利用できるんです。

ハウスメーカーからの営業は一切ありませんし、ご縁がなかった会社へのお断り代行も実施しているので、安心して利用できるサービスといえます。

家づくりの流れから資金計画まで相談できるから安心