PR

住宅建築会社であるハウスメーカーに頼めば、数千万円ほどかかる家の建築。

そのうちの半分は人件費だなんて話もあります。

もし自分で家を建てることができれば、時間はかかるけれど土地代と材料費だけで済みますよね。

実は建築士資格がなくても、条件を満たせば、自分で家を建てられる可能性があります。

この記事では、セルフビルドやハーフビルド、自分で家を建てるために必要な資格などを解説します。

自分で家を建てることを「セルフビルド」といいます。

セルフビルドには小規模のものから大規模のものまであります。組み立てるだけの数万円程度の小屋キットから、自分で設計・材料の切り出し・施工まで行う本格的な家づくりまでさまざまです。

「なんだか難しそう」という印象のあるセルフビルド。

確かに本格的な建築であれば知識、技能、重機なども必要になります。

ただし、このようにほとんどすべてを自分で手掛ける「フルセルフビルド」を手掛けるひとはごく少数。

ほとんどの人は、難しい技能や免許が必要な工事については業者を入れる「ハーフビルド」というやり方で家を建てています。

ハーフビルドであれば、まったく建築知識がないような会社員や主婦の方でも挑戦しやすいです。もし自分での施工が途中で難しくなった場合、プロの建築相談役がいれば引き継ぎをしやすいでしょう。

ペンギン生徒

セルフビルドで家を建てた先輩は、「自分の住む家を、自分の力で建てる」ことには替えがたい満足感、爽快感があると言います。少しでも考えているのなら、チャレンジしてみるのも良いのではないでしょうか。

「家を建てるために知識を入れたい!」という方は、下記の記事をご覧ください。

家を建てるための情報収集には、インターネットや口コミなどさまざまありますが、 確かな根拠のある知識をつけるにはやっぱり書籍が最適でしょう。読みやすい漫画もあります!

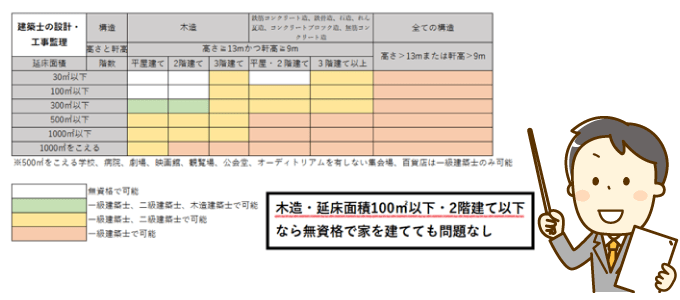

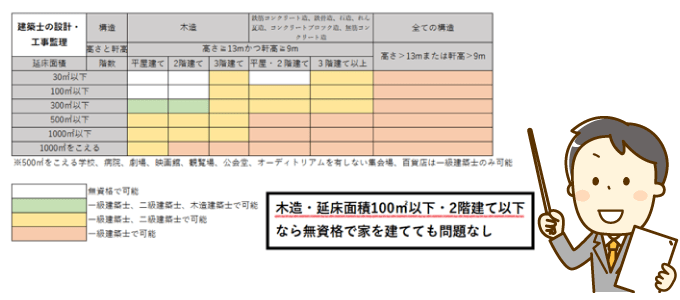

建築士法では、建築物の規模によって設計・工事監理に制限を設けています。

建築士の種類には木造建築士、二級建築士、一級建築士とありますが、建物の規模が大きくなればなるほど、取得の難しい資格が必要です。

では、家の場合はどうでしょうか。

実は、家のような小規模な建物の場合、木造・延床面積100平方メートル以下・平屋か2階建てであれば、建築士の資格がなくても自宅を建てることに法的問題はありません。

さらに建築士の資格が必要な規模でも、その業務範囲は「設計・工事監理」なので、大きさに関わらず「施工」について自分で行うのは問題がありません。

家づくりを設計事務所などに依頼する場合は、

が設置されます。

家づくりをハウスメーカーや工務店に依頼する場合は、ほとんどの場合「設計・施工・監理」を同一の会社で行うことになります。

このように家が建つためには、さまざまな人や会社が携わることとなります。

しかし、セルフビルドは違います。

「木造・延床面積100平方メートル以下・平屋か2階建て」の条件を満たすセルフビルドならば、これらの設計・施工・監理は全て自分で兼ねることになります。

地域の自治体によっては、セルフビルドについて建築士法以上に厳しい条例が施行されている場合もあります。

阪神淡路大震災のあった兵庫県は、延床面積50平方メートルを超える家の場合、有資格者でなければ設計・監理をしてはならないと条例で定めています。

他にも防火地域かどうかや、用途地域によっても制限がかかる場合があります。

もし無資格で家をセルフビルドしたいという希望があれば、まず希望の土地のある自治体に、建築の設計監理の制限について問い合わせてみましょう。

アザラシ先生

家を建てる場合、役所に「建築確認申請書」を提出しなくてはなりません。セルフビルドも同様です。

これは、建築物が建築基準法などをきちんと満たしているかをチェックするものです。

無資格者が設計する場合、役所に提出する図面の数が大幅に増えます。建築士であれば特例として省略が認められる図面の提出が必要になるのです。

提出が必要な具体的な図面は下記のとおりです。

書類の整合性が取れていなかったり、記載が不十分だったりすると役所から指摘を受けることになるので注意です。

ちなみに、建築確認申請書は一部の都市計画区域外では不要です。

基礎工事や内装工事などの施工の大きな部分については、自宅を建てる場合ではほとんど無資格OKです。

ただし、電気やガス、水道などの工事については有資格者や指定業者でなければ行ってはいけないとされています。

これらの工事は大変危険であるだけでなく、下手をすれば近隣住宅にも被害をかけることになります。資格がないのに無理に着手することは避けましょう。

とはいえ、やはりせっかくセルフビルドに挑戦するなら、なるべく多くを手掛けたいところ。ここでは、家を建てるのにあると良い資格について解説します。

延床面積100平方メートル以上の木造や、30平方メートル以上の鉄骨造を建てたい場合、その設計と工事監理について、「建築士」資格が必要になります。

必要な建築士資格は、建築物の規模によって異なります。

一級建築士は大規模建築を手がけられますが、木造・二級建築士は小規模建築のみ手がけられるのが違いです。

電線の接続など一般用電気工作物の配線工事は「電気工事士」の資格を持った者でなければ施工できません。

ただし、電線の接続でも軽微な作業であれば無資格で可能です。例えば、露出型コンセントの交換や、ねじ込み接続器,ソケット,ローゼットやコンセントのプラグなどに電線(コード)を接続するなどです。

第二種電気工事士は実務経験が必要なく、試験のみで取得することができます。配線や器具の取付工事は施工の中でも重要で、住んでからのトラブルも多いもの。もしフルセルフビルドを目指すなら第二種電気工事士は取っておきたいですね。

給水・排水設備に関する工事は、業者でなければ行うことのできない部分と自分で出来る部分に分かれます。

浄化槽の設置から指定された排水路までの配管工事は、「浄化槽設備士」を配置し自治体から指定された業者でなければ施工できません。

ただし、トイレや台所から浄化槽までの配管は資格がなくとも自分で行うことができます。

汚水を下水道に流すための各家庭の敷地内の公共桝と排水管を接続させる工事は、「下水道設備工事責任者」を配置する自治体の指定した業者でなければ工事できません。

ただし、公共桝から自宅までの配管は、資格がなくとも自分で行うことができます。

これらの資格は、水道法の適用を受ける大規模水道の場合であって、小規模水道や飲用井戸の場合は、水源から水を引く作業なら自分で行うこともできます。ただし、その場合は飲水に適しているかどうかの衛生上のチェックをしたほうが良いでしょう。

ガス・燃料工事は自治体の指定した業者のみが取り扱えます。電気工事よりも難易度も危険度も高いため、セルフビルドで取り扱うのはおすすめできません。

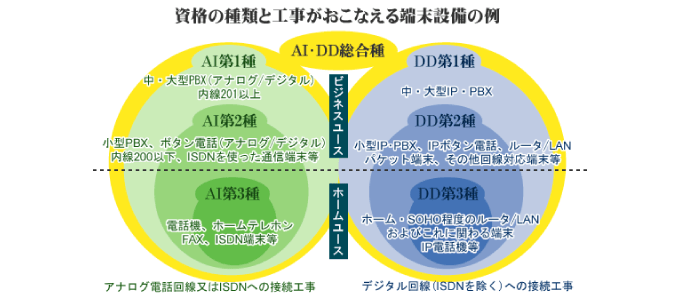

インターネット回線・電話回線・光回線などの、配線工事や機器設置工事には「工事担当者」の資格が必要になります。資格の種類はアナログ電話回線(AI種)やデジタルデータ回線(DD種)の2つに区分けされており、扱える回線の種類が異なります。

資材を移動するのに重機操作の技能が役に立ちます。

管工事施工管理技士

冷暖房や給排水、ダクトなどの配管工事が出来るようになります。

ただし、資格取得には実務経験が必要です。

ファイナンシャルプランナー3級以上

住宅ローンなどの資金計画の自己管理に役立ちます。

宅地建物取引士

土地や建物の重要事項説明や契約ができるようになります。

契約トラブルを未然に防ぐのに役立ちます。

自分で家を建てる「セルフビルド」についてご紹介しました。

セルフビルドは20代から60代まで幅広い年齢層で挑戦されています。一生に一度の自分の住まいを自分で建てるという夢は、意外とハードルが低く、かなえられるものかもしれません。

興味があれば、まずは簡単な小屋キットから購入し組み立てる練習をしてみるといいでしょう。

「3回建てないと理想の家はできない」と言われるほど、難しい家づくり。

ただし、それは前のお話。今はインターネットが普及し、ハウスメーカーや工務店の口コミや住み心地が分かるようになりました。

家づくりで失敗しないために、間取りやデザイン、資金計画などを相談する「ハウスメーカー選び」が最も重要です。

ハウスメーカー選びの段階で情報収集を怠ると、

「こんなはずじゃなかった!」「別のハウスメーカーと契約するべきだった」と後悔する可能性が高くなります。

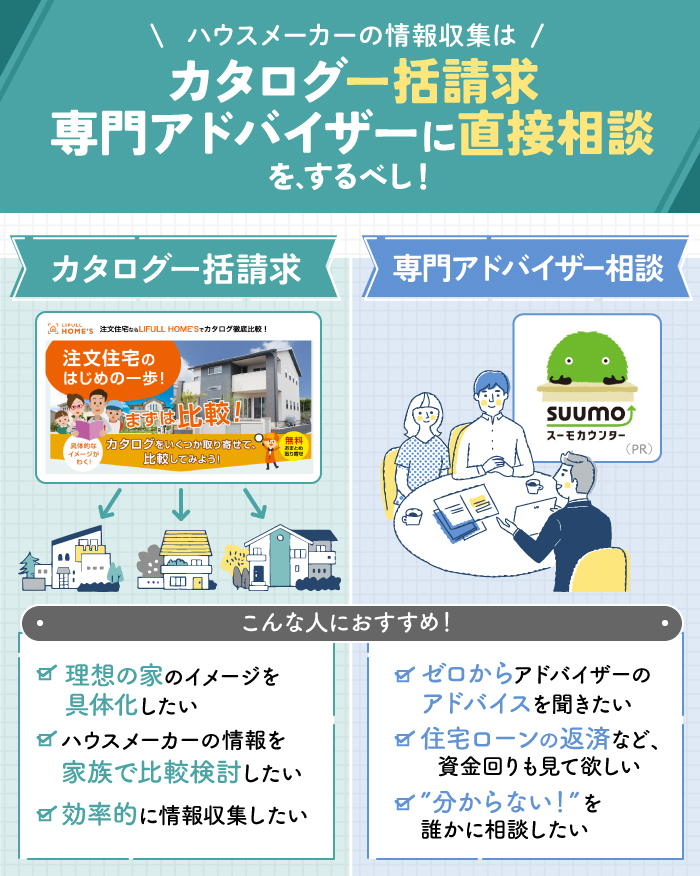

そんな悩みを抱えている方に向けて、おすすめの無料サービスを紹介します。

>>カタログ一括請求の詳細を読む

>>無料相談サービスの詳細を読む

不動産のいろは編集部は、家を建てたい方に「カタログ一括請求」と「無料相談サービス」の利用をおすすめします!

それぞれのサービスの特徴を見てみましょう。

「カタログ一括請求」ってご存知ですか?

家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。

家づくりのカタログの一括請求のサイトはいくつかありますが、こちらのサイトはどちらもオススメです。

たった一度の無料資料請求で注文住宅のカタログをまとめて取り寄せできる

「まだよく決めていない人」~「細かい希望がある人」までカバー可能。本気の家づくりをするあなたに寄り添います。

「何も分からないから、家づくりの相談を誰かにしたい!」

「ハウスメーカー選びに失敗したくない!」

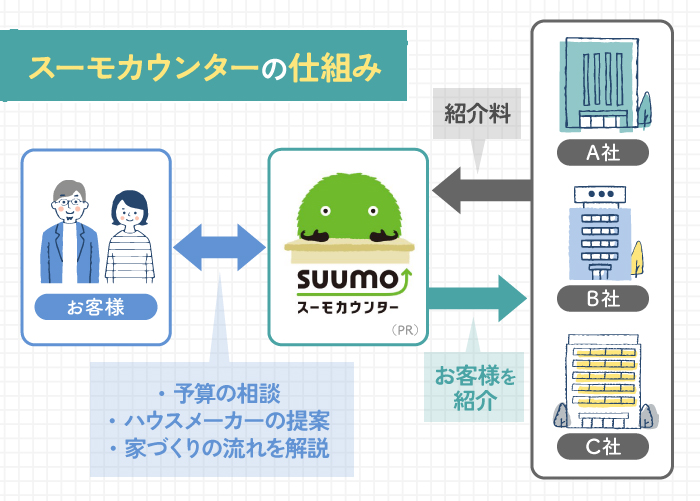

家づくりの初心者におすすめなのが、無料相談サービスの「スーモカウンター」です。

スーモカウンターは完全無料で専門アドバイザーに相談できますよ。

スーモカウンターは、ハウスメーカーから紹介料(広告費や販売促進費)を支払われています。

この紹介料で運営しているので、お客様は完全無料で利用できるんです。

ハウスメーカーからの営業は一切ありませんし、ご縁がなかった会社へのお断り代行も実施しているので、安心して利用できるサービスといえます。

家づくりの流れから資金計画まで相談できるから安心